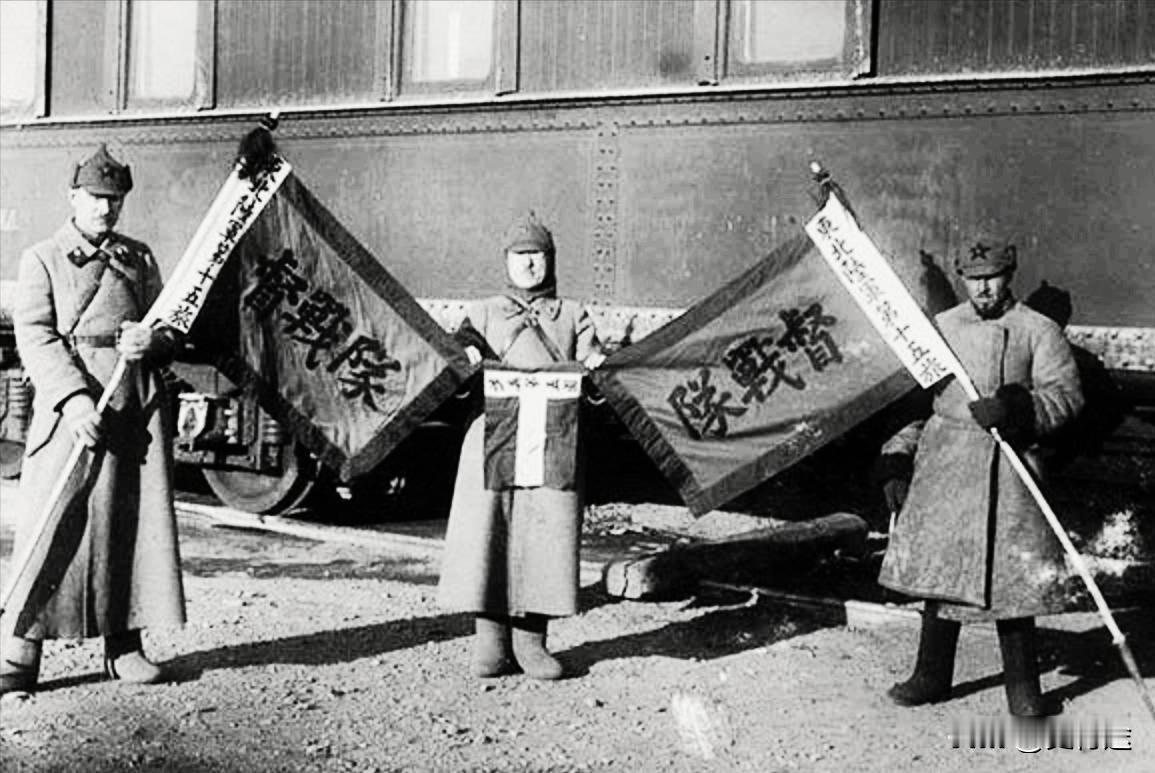

九一八事变,日本关东军只有2万人,张学良坐拥近30万东北军,装备精良,却不敢和日本人打。 真正的原因,早在一两年前就埋下了。 1929年,张学良跟苏联人结结实实干了一仗,为了中东铁路。那会儿他刚接他爹的班,年轻,想立威,觉得东北军几十万人,家底厚,收拾一下苏联人问题不大。 结果仗打下来,输得很难看。 东北军伤亡近万,苏联人那边才几百,这一仗,把张学良打懵了,也打怕了。 这事儿影响特别大。 首先是张学良自己,他心里开始犯嘀咕。他算了一笔账:我这支被看成全国最强的军队之一,连苏联人都打不过。而日本人,早在二十多年前的日俄战争里,就把俄国人打趴下了。 那要是我的兵跟日本兵碰上,能有胜算吗?他越想越没底。 一个统帅,要是心里先觉得自己不行了,那仗就没法打了。 这个念头,成了他心里的一个坎儿,从此之后,他对日本就多了一层畏惧,凡事都想躲着走。 日本人那边呢,也没闲着,他们派人全程观摩了中东路这场仗。 看完之后,关东军那些参谋,比如石原莞尔,心里就有数了。他们给东北军下的评语很直接:看着人多,装备也好,但指挥混乱,军官没经验,士兵不会打仗,就是个空架子。 这个结论,让日本少壮派军官的胆子一下子大了起来。 他们觉得,对付这样的军队,根本用不着全国动员,就靠关东军手里这点人,找准机会来个突然袭击,就能把整个东北拿下来。 除了人心,军队的部署也出了大问题。 东北军号称三十万,可这三十万并不是铁板一块守在东北。 1930年,为了帮蒋介石打中原大战,张学良把十几万最能打的精锐部队都调进了山海关。留在东北的,虽然还有将近二十万人,但战斗力差了一大截,而且被分散得非常开。 从辽宁到黑龙江,那么大一片地方,兵力撒得到处都是,根本没个重点。 这就造成一个局面:总兵力看着多,但具体到任何一个点,比如沈阳,兵力都不是很集中,而且一旦出事,周围的部队很难快速支援。 所以,到1931年事发前,情况就是这样:统帅心里怕日本人,精锐部队不在家,留下的兵力又分散。 整个东北的防务,其实外强中干,看着唬人,实际上到处都是漏洞。 就在这种情况下,9月18号晚上来了。 那天晚上,关东军自己炸了柳条湖的一段铁路,然后赖在中国军队头上,接着就炮轰东北军的驻地北大营。 事发突然,但北大营里有八千多守军,而进攻的日军才几百人,兵力对比是十比一还多。 只要守军顶住,再等沈阳城里的援军一到,这几百个日本兵根本不够打的。 可关键的命令,是从北平协和医院里发出来的。 张学良当时正在那儿养病。一份份告急的电报送到他手里,他的第一反应不是抵抗,而是“避免冲突扩大”。他还是老思路,觉得这又是日本人在挑衅,想讹点好处。 他忘了两年前的教训,或者说,正是因为两年前的教训太惨痛,他才不敢再轻易动手。 他怕一还手,冲突就真的扩大了,到时候局势失控,他那点家底可能就全赔进去了。 所以,他给出的命令是“不准抵抗,不准动,把枪放到库房里”。这个命令通过电话和电报,传达给了沈阳的东北军高层。 北大营的守军将领几次三番打电话请示,得到的答复都是一样的:不许抵抗,等候命令。 士兵们都气疯了。 眼看着日本人炮弹一发发地打过来,战友在身边倒下,自己手里的枪却不能还击。有的部队实在忍不住,开了几枪,但没有统一的指挥,很快就被压制下去了。 八千多人,就被几百个日本人赶出了经营多年的营房。 这事儿,光怪张学良一个人也不完全对。 南京的国民政府当时是什么态度?蒋介石的重心全在“剿共”上,他的基本国策是“攘外必先安内”。在他看来,国家内部不统一,跟日本人打仗没有胜算。 事变发生后,南京政府的反应也非常消极,一方面是向国际联盟申诉,希望洋人出来主持公道;另一方面,也是电告张学良,要“力避冲突,以免事态扩大”。 一个怕丢实力的军阀,一个奉行“先安内”的中央,两边的想法碰到一块去了。 结果就是,在侵略者面前,整个中国从上到下,几乎没有做出任何有组织的有效抵抗。 日本人自己都没想到会这么顺利。 他们原计划是打一场硬仗,结果几乎是兵不血刃就占领了沈阳。 天亮之后,他们开进沈阳兵工厂,所有人都惊呆了。仓库里,十几万支步枪,几千挺机枪,上千门各式各样的大炮,全都码放得整整齐齐,一尘不染。还有够整个东北军打上好几年的弹药。 这些武器,全成了日本人的战利品。 后来,日本人就是用这些从中国缴获的武器,去武装伪满洲国军,再用他们来打中国人。 事情发生后,国际联盟确实派了个调查团来,就是那个“李顿调查团”。 他们在中国和日本转悠了好几个月,最后写了份报告,承认是日本不对,不承认“满洲国”。 但报告也只是说说而已,对日本没有任何实际的制裁。 西方那些大国,当时正被经济危机搞得焦头烂,也没那闲工夫管别家的事。 就这样,从1931年9月18号开始,到1932年2月,不到半年的时间,整个东北一百多万平方公里的土地,就全都丢了。