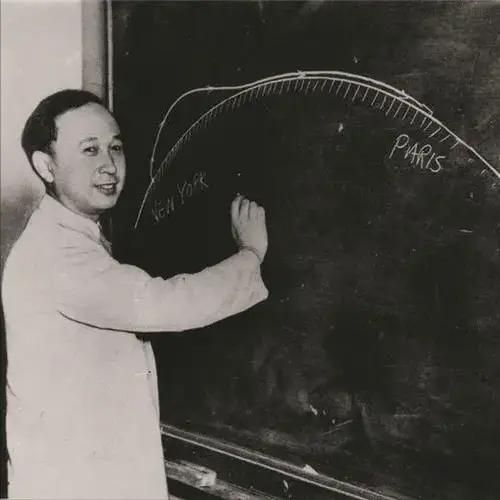

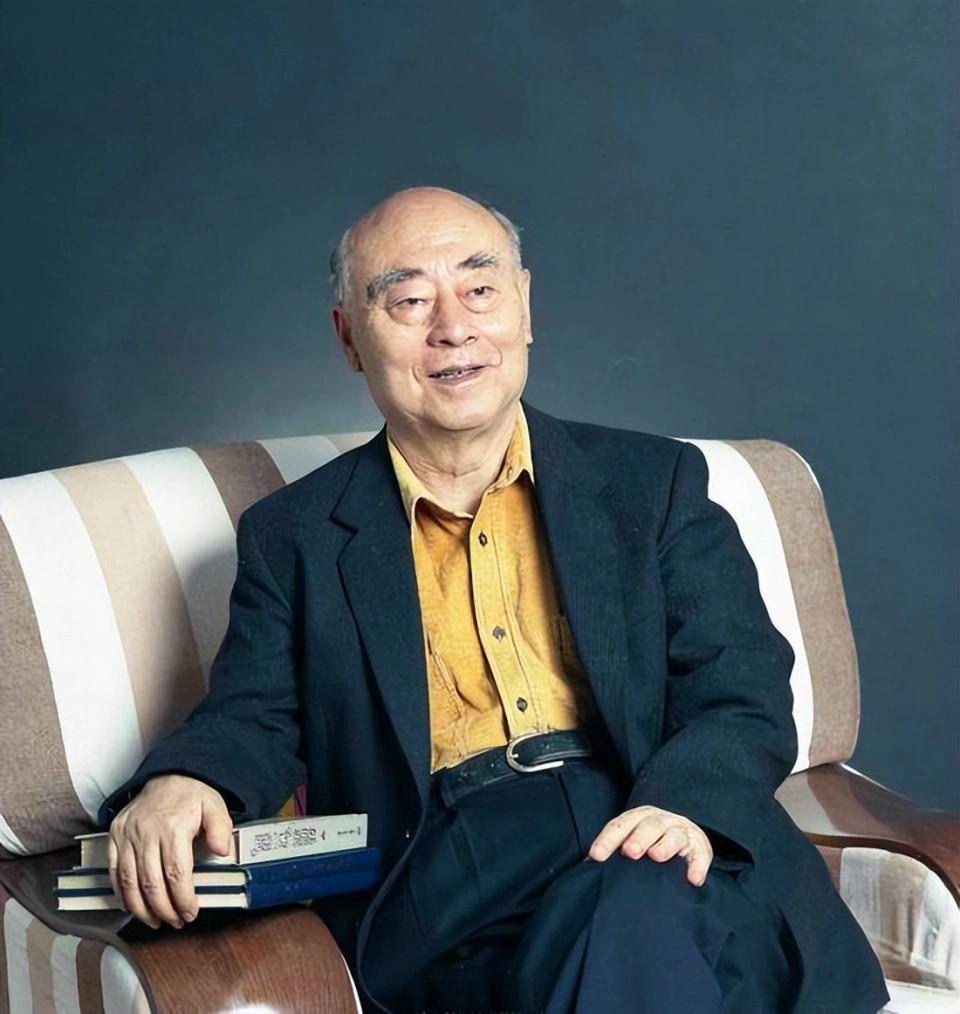

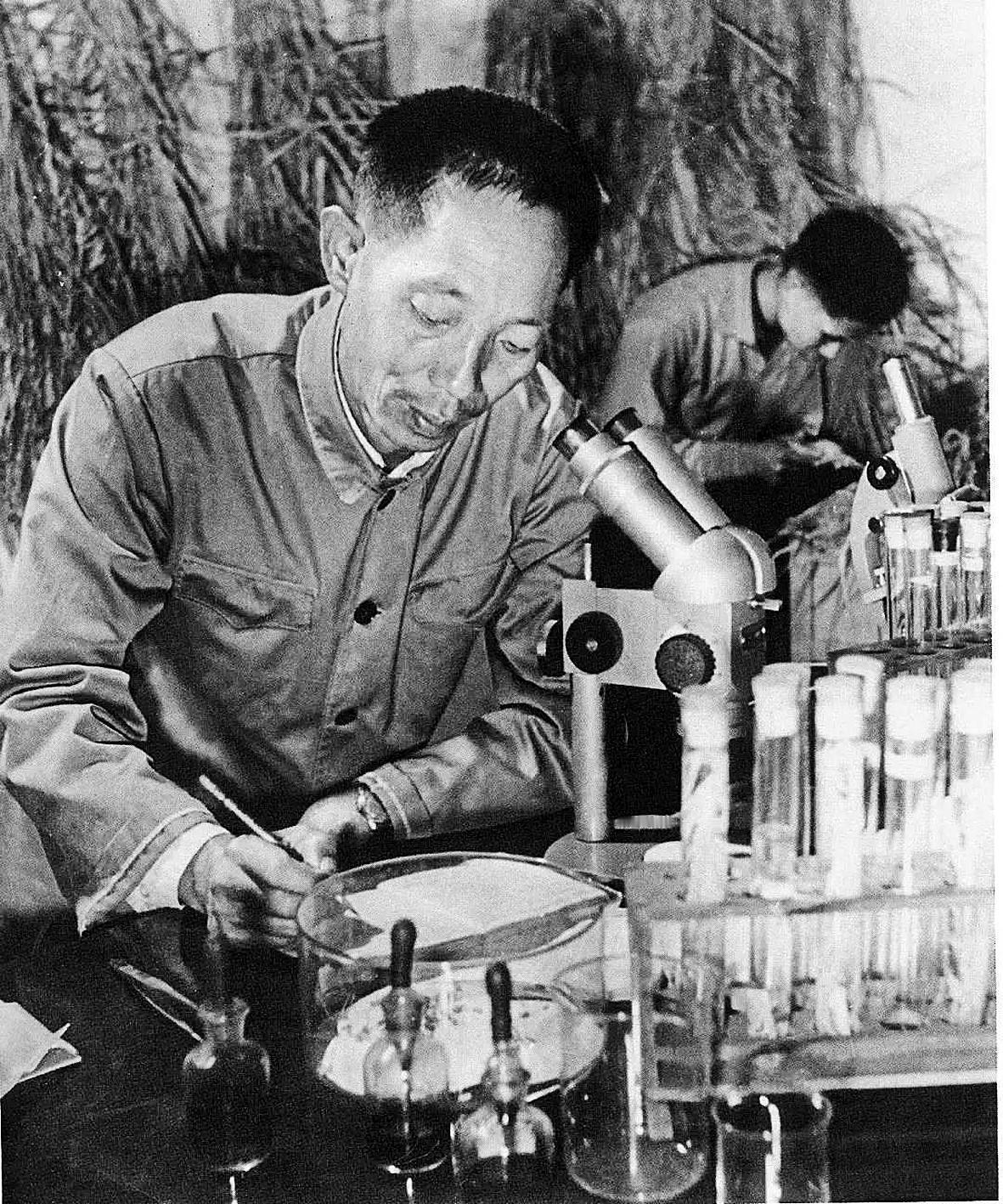

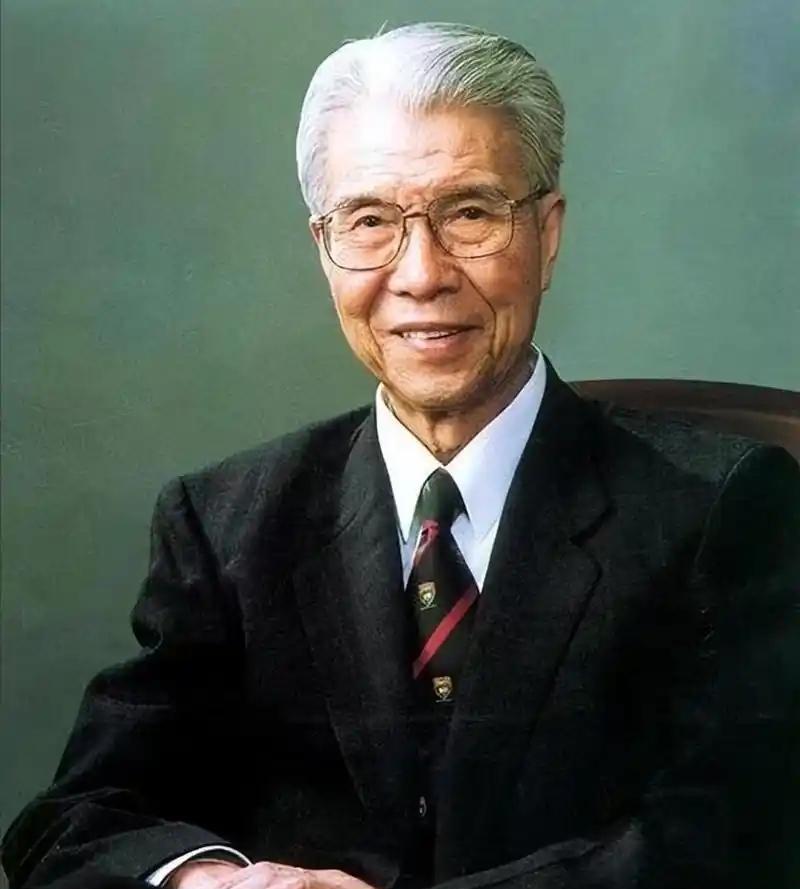

英国媒体:撑起中国的是这三个“关键人物” 如今,国际纷争不断,战乱时有发生,中国的地位越发不容小觑。从过去到现在,中国用几十年时间谱写了一部人民的奋进曲。国家崛起的背后,是哪三位关键人物在苦苦支撑呢? 1960年,苏联专家听着中国要靠自己搞导弹的豪言壮语,轻蔑一笑,不经意地晃了晃手中的核武器清单,眼神中是难以掩饰的鄙夷和高傲。随后,他们不管不顾地撤走,留下了一堆废弃的实验数据和冷言冷语,做好了看热闹的准备。 殊不知,中国的命运正在悄然发生逆转,看似催命的三重关卡,被三人依次破局,竟成了推动发展的关键。 1960年,酒泉基地上传出阵阵欢呼,东风一号在众人充满期待的眼神中成功冲向天幕,完成了试飞。十年后,东方红一号也接力上天,数据更为稳定。 这一切皆得益于科研人员的努力,更离不开钱学森的坚持。想当初,为了能够回国,钱学森被关押在太平洋小岛的一处监狱内15天。刺眼的探照灯照在他的脸上,逼迫他时刻保持着清醒。 纵使后来被及时保释了出来,可钱学森还是受到了美国长达5年的软禁。历经千辛万苦后,他终于又回到了热爱的土地,便马不停蹄地开始领导项目,建设属于中国自己的导弹。所有的配方、算数都是他一步步亲自试出来的。 1967年,罗布泊上空飘起了蘑菇云,咱们自己的氢弹发射成功了,中国在世界舞台上堪堪站稳了脚跟。荒野之上,隐姓埋名28年的男人终于再次拥有了自己的名字——于敏。 为了家国安全,于敏在接到任务后,毅然决然地踏上了科研路,就连他的妻子也不知其踪迹,做到了真正的保密。他带领自己的团队,从白纸起步,不停地分析数据,做报告,寻突破。这条毫无经验可以借鉴的路,中国只用了2年8个月,就走通了。 1976年,三系法种植在全国范围内广泛推广,农民们眼睁睁地看着粮食亩产从三百出头到突破六百大关。困扰几亿人的粮食问题得到了解决,杂交水稻的名号响彻世界。 这样的技术,是袁隆平撸着裤腿从水田里一点点“蹚出来”的。为了能让老百姓都吃上饭,他忍着寒风暴雨,顶着盛夏酷暑,不断转移秧苗,反复实验,用一千多个日夜,从14万株稻穗中找到了符合条件的6颗雄性不育株,挽救了中国的粮食产业。 1960-1970年,这十年间,酒泉基地的冻土豆被钱学森梗着脖子塞进嘴里,罗布泊的寒风冻裂了于敏的手指,海南稻田的蚂蟥钻进了袁隆平的小腿。他们并不知道彼此的方位,但他们却知晓,并不是自己一个人在奋斗。 在那段最艰难的岁月,钱学森、于敏和袁隆平的出现就像是三束光,照亮了中国的崛起路,也照亮了中国的未来路。