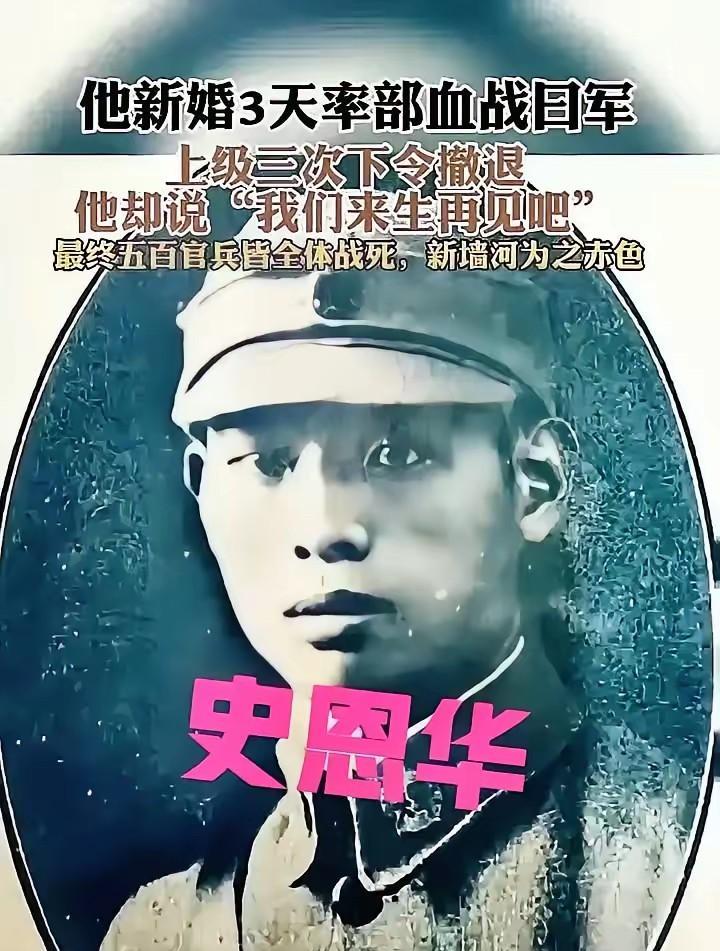

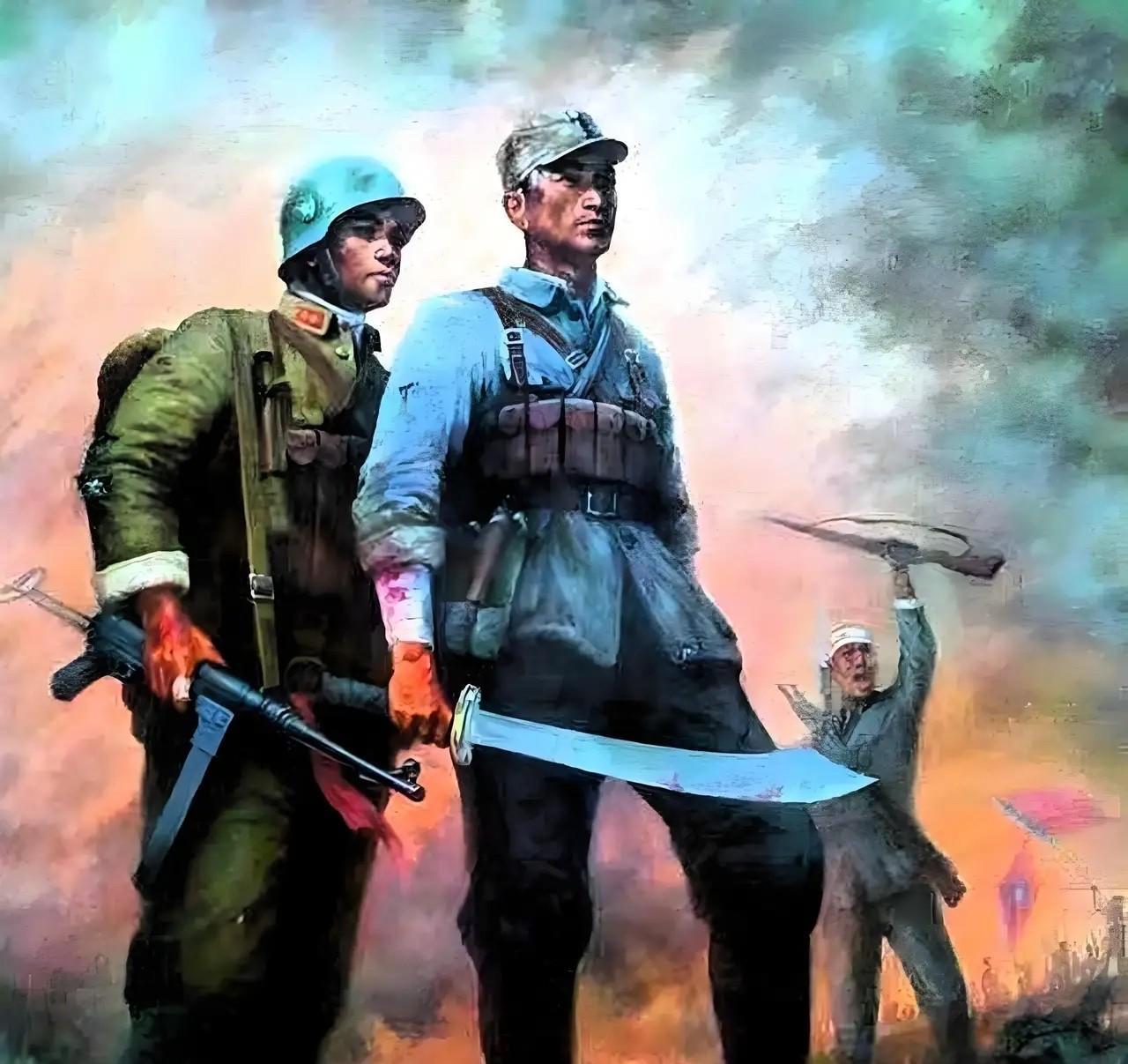

炮弹在阵地前沿炸开时,史恩华正靠在断墙边给机枪手包扎伤口。血顺着指缝往下淌,混着泥浆在他袖口凝成黑块,可他盯着电话线那头传来的声音,眼神比刺刀还硬。 阵地上硝烟还没散尽,呛得人喉咙发干。泥土被炸得翻了起来,混着碎弹片和焦黑的树枝。几个小战士猫着腰在战壕里边跑边传递弹药箱,没人说话,只剩下粗重的喘气声和远处零星的枪声。 史恩华扯下自己袖口已经发硬的布条,三两下缠紧机枪手还在渗血的小腿。“按住别动,等担架来。”他声音不高,却像钉进木头里的钉子,不容半点犹豫。 那时候的长沙外围战打得正是最惨烈的阶段。1939年秋,日军步步逼近,企图打通南下通道。史恩华所在的第52军195师1131团第三营,奉命死守雷公山、草鞋岭一线。 这不是什么著名的大战役,没有飞机坦克压阵,也没有后方锣鼓喧天的慰问团。只有一条又一条战壕、一箱又一箱手榴弹、一群又一群浑身是泥的兵。 他们守了整整四天,日军发动了十几次冲锋,山坡上的土都被炮火犁松了,一脚踩下去能陷到膝盖。 很多人不知道,像史恩华这样的基层军官,在抗战中承担的是最苦最重的任务。他们没有退后的命令,往往打到最后一个人。 电话线时断时续,团部传来的指令时常夹杂着滋滋杂音,但“死守”两个字听得特别清楚。没有增援、弹药见底,炊事班连送饭的路都被炮火封锁,战士们就着雨水啃硬馍,子弹袋越来越瘪。 仗打到这个份上,拼的早就不光是装备和人数。是一种近乎固执的信念。史恩华是黄埔军校毕业的,但他手下很多兵不过是普通农家子弟,有的连字都认不全。 他们未必懂得什么战略大局,可他们清楚脚下这块地不能丢。丢了,身后的村子镇子就完了;丢了,之前倒下的弟兄就白倒了。 战壕里有个才十八岁的小通信兵,左耳被震得淌血,还死死抱着信号旗不撒手。史恩华走过去拍了拍他的钢盔,小兵抬起头,咧嘴笑了笑,牙在满是黑灰的脸上显得特别白。没说话,但那眼神史恩华读得懂,仗还没完,咱得撑住。 历史课本常常只记住将军和元帅,却很少描写这些普通军官和士兵是怎么用肉身扛住侵略者铁蹄的。他们也会怕,也会想家,手榴弹拉响前可能还会默念老娘的样子。 可枪声一响,人就钉在战位上了。这不是什么浪漫的英雄主义,而是一种近乎本能的职责。史恩华后来牺牲在阵地上,他才三十岁,黄埔十四期毕业,湖南人。他哥哥史恩荣也在同一年殉国,同样是营长。 我们现在回望那段岁月,会发现抗战的胜利真不是喊几句口号就能实现的。是靠一个个像史恩华这样的普通人,用命一寸一寸拼回来的。 他们可能没留下照片,甚至很多人的名字都模糊了,但正是他们,把“绝不后退”四个字刻进了民族的基因里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#缅怀先烈史将军# 来源:人民网-抗日战争纪念网 《抗战英烈谱:史恩华与草鞋岭阻击战》