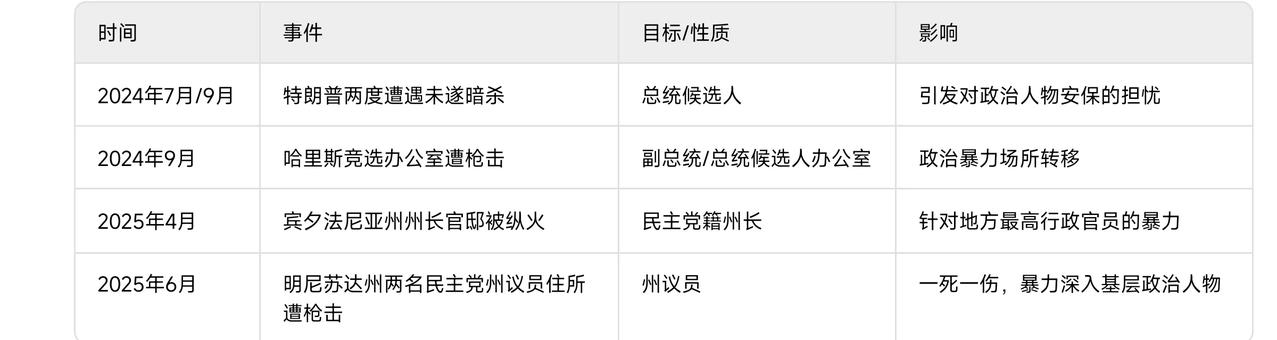

柯克之死:美政治极化的标志性悲剧 🔍 事件缩影:政治极化的残酷写照 2025年9月10号,才31岁的保守派组织“美国转折点”(Turning Point USA)联合创始人查理·柯克,在犹他山谷大学演讲的时候遭枪击丢了性命。嫌疑人是22岁的泰勒·罗宾逊,他亲友说他“政治上越来越极端”,案发前还在网上发了激烈反柯克的言论。 柯克可是美国政治极化的标志性人物。他18岁就创办了“美国转折点”,把“美国优先”还有“让美国再次伟大”的口号带到了青年群体里。他在校园言论、性别政策、族裔与移民、宪法第二修正案(持枪权)这些议题上立场很明确,这让他在支持者眼里是“领军者”,在反对者笔下成了“极化推手”。他遇刺挺有象征意义的:支持者觉得他是信念殉道者;反对者认为他是极端对抗的牺牲品。 🌪️ 争议与撕裂:事件背后的极化现实 柯克遇刺后,美国社会的反应又显出了深刻的裂痕。 两党立场差得远:众议院为柯克默哀的时候,现场吵翻天了,议员们意见不一致,众议长还得敲槌维持秩序。共和党人普遍挺愤怒,把矛头指向自由派;民主党大多比较克制,一边谴责政治暴力,一边呼吁加强枪支管理。 舆论场说法对立:保守派媒体把柯克说成“殉道者”;自由派声音强调“反对暴力但警惕极化煽动”。各阵营很快就把这悲剧当成党派政治动员的材料了。 深层根源:多重矛盾的交织 柯克死了不是偶然的,是美国社会多重矛盾集中爆发的结果。 极化与敌我化:美国政治分歧早都超过政策层面,变成“身份对立”了。对立阵营被当成“威胁”,不是“同胞”,政治冲突就更容易变成暴力。有学者说,美国正进入“暴力民粹主义时代”。 网络激进化与算法回音壁:社交媒体算法老强化极端观点,对政治对立者的极端情绪就起来了。嫌疑人罗宾逊的事儿就是网络激进化的表现。 社会焦虑的民粹化转换:经济不稳定、不平等扩大、移民冲击、文化认同危机这些社会焦虑,常被政治人物或者意见领袖变成民粹主义说法,强调“外来者威胁”“文化被侵蚀”啥的,让人觉得“我们被攻击,得反击”。 枪支泛滥与公共安全滞后:美国枪支多,获取门槛低,暴力从“想法”到“动手”挺容易。而且公共安全机制跟不上新挑战,像“屋顶远射”模式都没好好写进常规预案。 📈 数据视角:政治暴力升级 马里兰大学追踪政治动机袭击事件的数据库显示,2024年前6个月美国就有大概150起这类事件,差不多是2023年同期的两倍。2021年1月“国会山骚乱”到2024年11月美国总统选举期间,美国至少发生300起政治暴力事件,数量和持续时间都是20世纪70年代以来最多的。 🧭 未来影响:担忧与警示 柯克遇刺这事儿可能对美国政治和社会影响挺大: 政治极化更严重:保守派可能说“左翼仇恨导致暴力”,自由派会警惕右翼“借机制造殉道者叙事”,双方更不信任,说不定还有报复性言论。 政治暴力恐惧成常态:从国会议员遇袭到总统候选人遭枪击,再到柯克遇刺,美国社会越来越怕“谁都可能成目标”,这恐惧会让公众对公共生活没信心。 暴力恶性循环的风险:有专家提醒,这事儿在政治极化严重的情况下,可能引发更多类似事件,成“恶性循环”。极端政治暴力在美国越来越常见了。 💎 总结 查理·柯克死了,就像一面残酷的镜子,照出美国政治暴力化、社会极化还有制度应对跟不上的问题。这可不只是一个人的悲剧,是美国社会深刻撕裂的标志。 要是不遏制政治极化和暴力煽动,弥合社会分歧,类似悲剧可能还会有。美国得想想怎么重新平衡,别让社会在互相敌视里越陷越深。