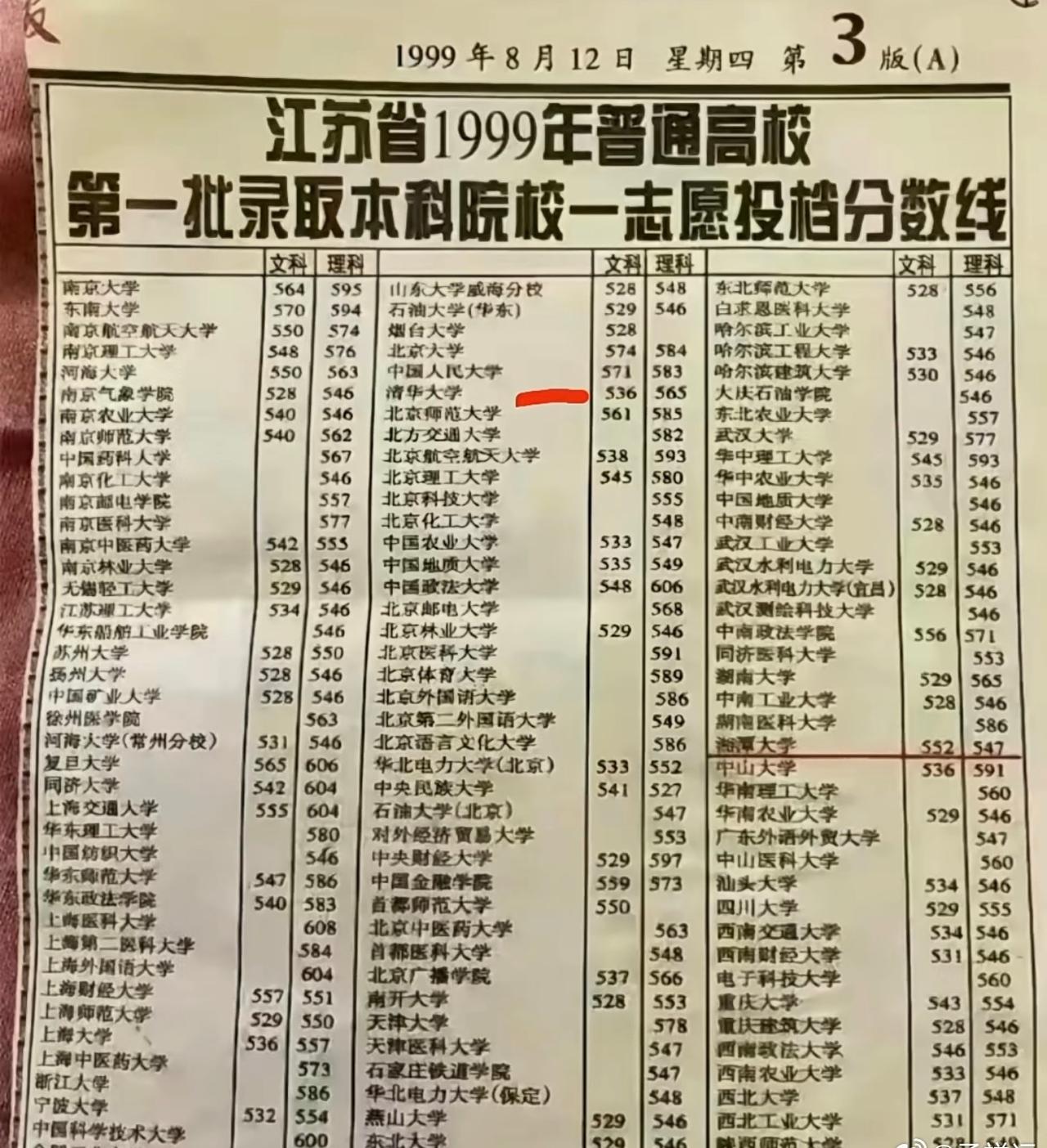

1999年被父亲偷改志愿,湖北高考687分的女学霸错失心仪的北大 她难以接受,24年不曾回家,再次联系时只对母亲说:“我结婚了,之后没事也不会回去见他。”母亲一瞬间泪流满面。 戴柳出生在湖北黄冈一个知识分子家庭,父亲做新闻记者,后来转到政府部门工作,母亲是语文老师。从小家里书多,她接触文学早,幼儿园就能背唐诗,小学时作文常被老师表扬。她跳过级,初中时文科成绩拔尖,高中更是一路领先。1999年高考,她拿下687分,成为黄冈文科状元,湖北省文科第三。这分数在当时是顶尖,她志愿填北京大学,想学文学相关专业。父母平时支持她学习,但父亲有自己的想法,没商量就行动了。 父亲私自把志愿从北大改成中国政法大学,因为他年轻时想上政法大学,没考上,就想让女儿替他圆梦。他觉得法律专业实用,就业好,坚持这是为她考虑。戴柳收到政法大学录取通知书后,去学校查,发现是父亲改的。她和父亲争执激烈,无法接受这种干预。父亲没退步,说就凭他是爸,为她好。她没法改变录取结果,干脆申请韩国留学,直接离开中国。从1999年起,她24年没回过家,只和母亲保持有限联系,避免提父亲。 24年后,她打电话给母亲,说自己结婚了,以后没事也不会回去见父亲。母亲听到这话,眼泪一下子下来了。这通电话成了她们少有的交流,她没多说细节,就挂了。父亲到最后也没道歉,坚持自己的决定没错,导致家庭关系彻底破裂。她用这种方式表达不满,拒绝任何妥协。 戴柳在韩国适应得不错,先读国际法律经营大学,拿全额奖学金。毕业后进律所工作,后来转到新韩金融集团证券公司,当上首位中国职员。她事业稳定,结婚组建家庭,但对父亲的举动一直放不下。家里人习惯了她的疏远,母亲心里难受,却没法劝。父亲的举动让一个原本完整的家成了这样,他没意识到这种控制会带来多大代价。 这个故事说到底,是父母和孩子之间界限的问题。父亲以为经验多,就能替孩子决定一切,结果把女儿推得越来越远。戴柳的选择也让人看到,年轻人不愿被摆布,哪怕代价大。她没回头的坚持,反映出那种时代背景下,很多家庭的冲突。父母“好心”办坏事,孩子用沉默反抗,时间一长,就成了永久的隔阂。 戴柳从小成绩好,不是靠逼的,她自己爱学。父母提供环境,她利用得很好。但父亲那一步,毁了信任。改志愿不是小事,是直接干预人生方向。她出国后,自力更生,没靠家里一分钱。这点让人佩服,她没怨天尤人,而是往前走。父亲呢,坚持己见,没反思,导致到现在家庭还这样散着。 在韩国,她工作几年后,生活步入正轨。结婚是自然的事,但她只告诉母亲,没让父亲知道。这通电话,母亲的眼泪说明了很多年积累的无奈。戴柳的话直白,没拐弯,显示她对父亲的失望没消。父亲当年觉得政法大学好,可女儿不领情,他也没办法拉下面子承认错误。 这类事在当时不算少见,很多家长觉得孩子不懂事,得帮着选路。但戴柳的反应激烈,出国不回,成了极端例子。她用24年证明,人生是自己的,父母再亲,也不能越界。父亲的“好意”成了枷锁,她挣脱了,却也付出了家庭的代价。母亲夹在中间,最难受,却只能接受现实。 戴柳的经历提醒大家,教育孩子不是控制,而是尊重选择。父亲改志愿,看似小举动,实际改变了整个人生轨迹。她错失北大,但也没在政法大学读书,直接出国,断了后路。父亲的固执,让女儿彻底疏远,他到现在可能还觉得没错,可事实是家没了完整性。 她在韩国的事业,是靠实力拼出来的。从学生到职员,她一步步适应异国环境,没抱怨。结婚后,生活稳定,但对家的联系只剩母亲。这24年,节日电话成了常态,她简短汇报,避免深谈。父亲的举动,像一道墙,挡住了和解可能。

峰味

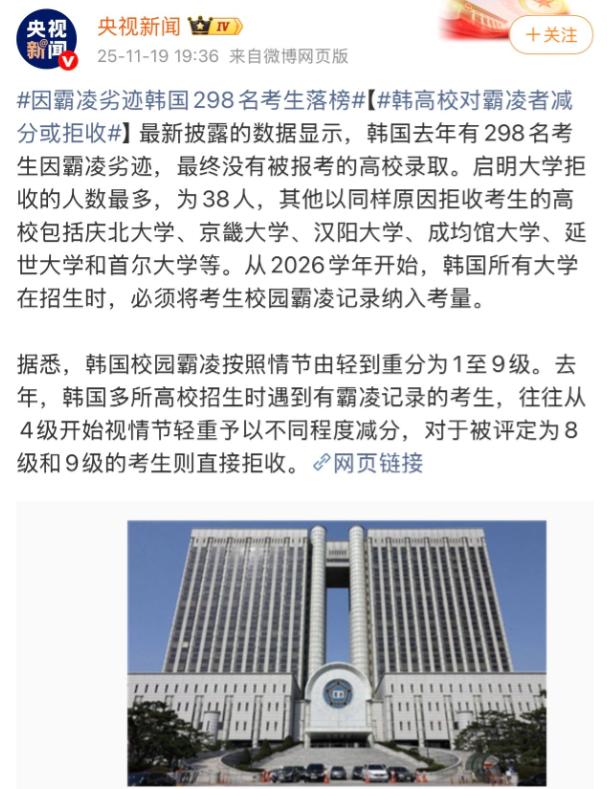

不愿上政法的法律,去棒子家又学!

捧谁不是捧呢 回复 09-11 21:09

搬砖族只要祭出忠字大旗,啥问题都可以解决!最好的掩饰自己蠢笨的办法!

峰味 回复 捧谁不是捧呢 09-11 23:51

Id正确