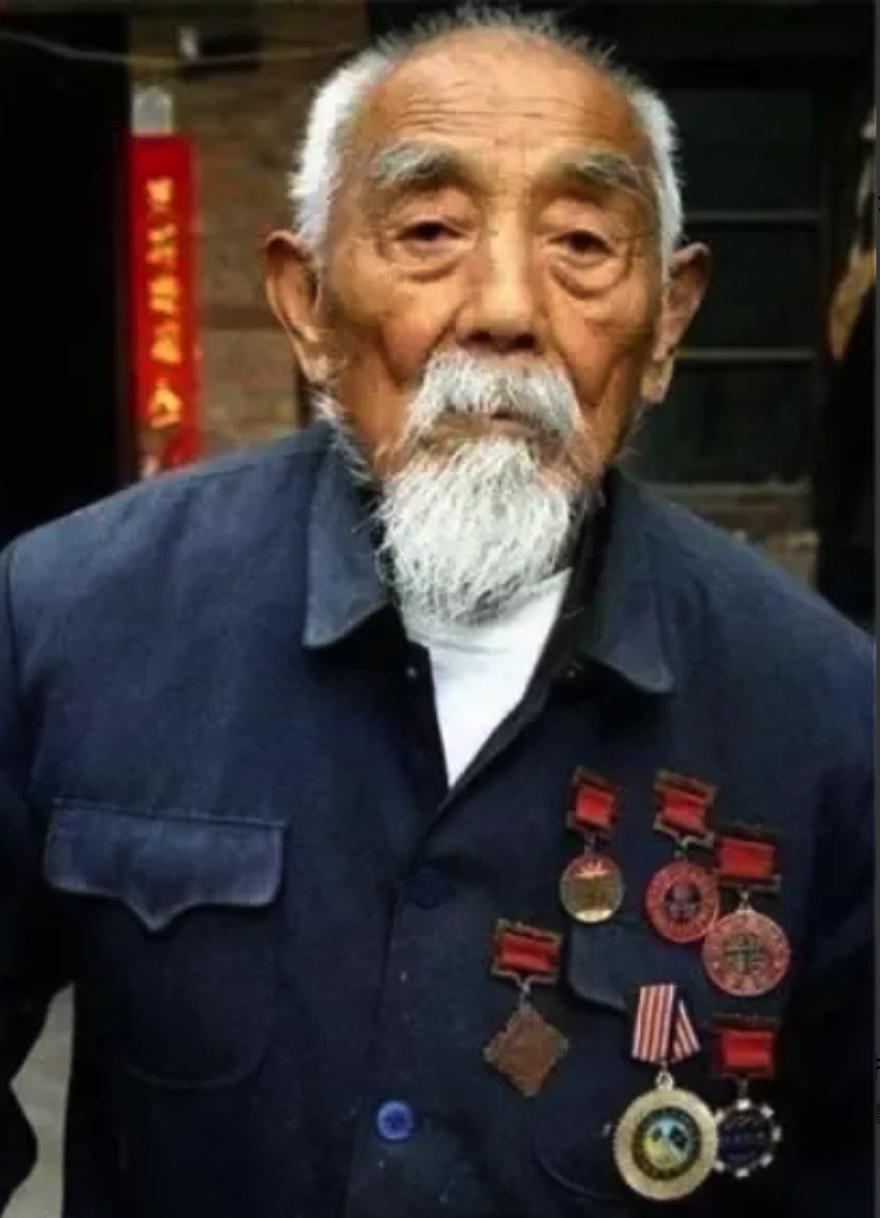

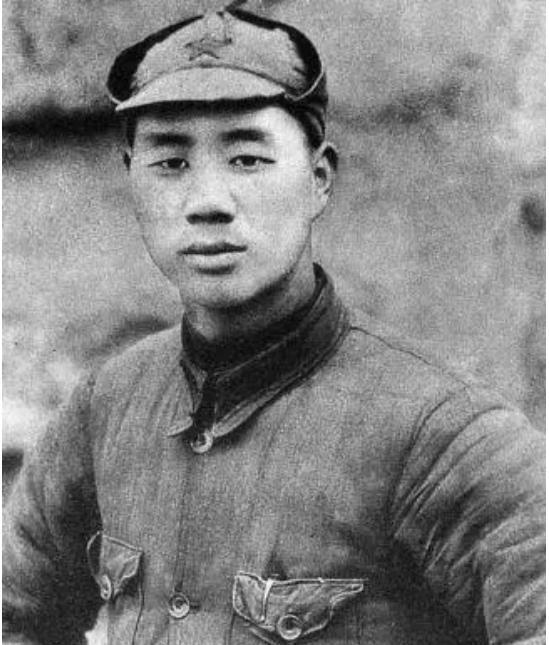

1937年,淞沪会战中,20岁的小战士于德元,子弹已经打光。而日军还在进攻,他抄起大刀冲了上去,一口气砍死13名鬼子。 那年深秋,地点在上海外滩阵地。 于德元当时 20 岁,隶属西北军。他伸手摸腰间的弹匣,心里一沉 —— 最后一颗子弹已经打出去了。 他抬头看,日军步兵正密密麻麻涌过来。耳边传来连长的喊声,声音都哑了:“子弹打光了,大刀队跟我上!” 他是河南洛阳人,攥紧 4 斤重的雁翎刀,没多想就冲了上去。后来,这次冲锋让他的名字永远留在抗战史里。 于德元 1917 年生于洛阳东关,小时候跟村里老拳师学武。1935 年冬,18 岁的他揣着自己攒钱打的铁刀,瞒着父亲投奔西北军,进了杨虎城特务团大刀班。 在西安古城墙,他每天天不亮就练刀,一天挥刀上千次,汗水泡湿青石砖上的晨霜。教头教 “破锋八刀”,说 “脚下生根,刀才能劈开鬼子刺刀”,这话他一直记着。 两年后,到了淞沪战场,这套刀法真成了他杀敌保命的绝招。淞沪会战一爆发,于德元所在的增援团就从西安出发了。 这个团有 1800 人,坐火车往东走。车厢里,士兵们都握着新领的武器 —— 有德制毛瑟步枪,还有铸铁手榴弹。枪托上的油漆味还没散,是刚从工厂运过来的。 8 月 23 日,火车到了上海真如站。 于德元和战友们下了车,眼前的景象让他们心里一紧。外滩阵地的战壕里全是水,快到腰那么深。泥浆里飘着战友的遗体,还有破碎的钢盔。 远处,日军的舰炮一直在响,轰隆轰隆的。于德元看见 88 师的老兵们,正用身体堵着战壕的缺口 —— 那是被炮火炸开的。老兵们的军服全被血浸透了,还在喊:“只要淞沪在,阵地就不能丢!” 战斗打到第九天,日军开始用毒气弹。 那天雾气很重。绿烟飘来,副班长跪地呕吐、指甲变黑。于德元用湿围巾捂他口鼻,自己吸了毒气,喉咙又疼又烫。 更难的是弹药不够。每个班一天只能分三颗手榴弹,子弹得按粒算。9 月 12 日,于德元在牺牲战友身边找到一个弹匣。打开一看,里面只有七颗 7.62 毫米子弹。 他对着天空开了三枪,看着子弹飞出去,穿过云层。这时候,他想起临走前母亲塞给他的银锁 —— 上面刻着 “平安” 两个字。现在这银锁揣在怀里,沉得很,压在他心上。 10 月 15 日凌晨,真正的生死关头到了。 日军派了整编第 3 师团的主力,还有九架 “九六式” 战斗机掩护,发起总攻。于德元的驳壳枪打光最后一颗子弹时,日军的刺刀已经挑到他的军装下摆。 他立刻抽出背后的大刀。刀身上能看到自己的脸,满是泥和血。额头被弹片划了个口子,还在流血,把左眼的视线糊住了。 这时候,他想起在西安时教头说的话:“鬼子的三八式刺刀长,咱们的大刀要砍他左肋!” 他使劲蹬了一下地面,刀刃斜着劈下去,正好砍中日军工兵小队长的左肩。 鲜血溅到战壕壁上,于德元才发现自己的虎口在流血。这是他第一次在白刃战里砍中活人。 接下来的场面,残酷得让人不敢看。 日军的刺刀闪着光,于德元的大刀挥起来有一道弧光,两种光缠在一起。泥水花溅得到处都是,他的大刀接连砍倒三个鬼子。 最危险的时候,一个日军老兵从背后刺过来。于德元赶紧侧身躲开,用刀背重重砸在对方手腕上。 那老兵的刺刀掉在地上,于德元反手一刀,把对方的脑袋劈开。脑浆混着雨水溅到他脸上,他没工夫擦。 砍到第七个鬼子时,他突然觉得右腿一热 —— 子弹穿进了大腿肌肉。他没管伤口,也没包扎,咬着牙继续挥刀。 这时候,排长大喊:“于德元,你身后有鬼子!” 他马上转身,一刀劈过去,刀刃正好砍中鬼子的喉咙。 战斗结束,晨雾里阵地满是尸体。于德元瘫坐在血水里,大刀卷刃,数了数身边鬼子尸体,正好 13 具。 这时候他才发现,自己的军服上全是别人的血,自己身上的伤口已经结了痂。远处传来撤退的军号声,幸存的老兵们互相扶着,往苏州河北岸走。 于德元摸了摸怀里的银锁,还在。只是 “平安” 两个字被血污盖住了,看不清。 其实,这样的白刃战不是第一次。 西北军大刀队战术是研究日军刺刀术来的,29 军喜峰口抗战时,就用大刀夜袭吓得鬼子不轻。 于德元后来回忆,大刀班每天练 “破锋八刀” 三百遍,专克日军刺刀突刺,这战术在火器不足的淞沪战场成了以弱胜强的办法。 淞沪会战结束,1800 人的增援团只剩 600 多人回陕西。于德元右腿终身残疾,阴雨天就疼,但他从不后悔。 1945 年日本投降,于德元站在西安城楼上,看百姓上街欢呼。那晚月亮很亮,照在他胸前国民政府发的 “抗日英雄” 勋章上。 2006 年,90 岁的于德元在睡梦中离世,床头还放着那枚银锁。这银锁见证了他在淞沪战场,用大刀拼出生路,拼出中国人的骨气。

超洪

神

勇哥

向抗日老英致敬!于老英雄干古!!!