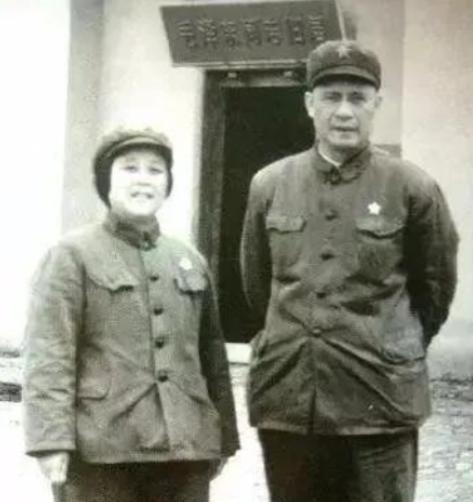

1985年,安徽21岁战士壮烈牺牲,战友方海鹰放弃上军校,替他尽孝,父母感动得泪流满面:“把我女儿嫁给你吧!”谁料,方海鹰吓得连忙摆手:“爸妈,我是来尽孝的,怎能占小妹便宜呢?” 在硝烟弥漫的边境战场上,一个生死约定悄然结下。1985年,安徽21岁战士胡兴龙壮烈牺牲,他的战友方海鹰面临人生十字路口:是追求军校深造,还是兑现那份战友间的承诺?这份选择背后,隐藏着怎样的情感纠葛和家庭变迁? 安徽铜陵的乡村,田地广阔,河流静静流淌。胡兴龙1964年出生在这里,家庭贫困,一家七口挤在土坯房里,父母靠种地过日子。他从小帮家里干农活,双手长满老茧。1982年,他响应征兵号召,穿上军装离开家乡。部队里,他训练刻苦,很快就成了连队的骨干。 方海鹰比他大一岁,1963年出生,家境稍好些,父亲在工厂上班。他从小身体壮实,1981年入伍,适应军营生活快。两人因为同乡,在部队里成了好兄弟。1984年,老山前线战事紧张,他们随部队上前线。那地方山高林密,炮火不断。 在前线,他们面对生死,胡兴龙把手表交给方海鹰,说如果自己回不去,就带回家。方海鹰答应了。这约定像根线,把俩人拴在一起。1985年2月,战斗激烈,胡兴龙在阻敌时牺牲,年仅21岁。方海鹰听到消息,心如刀绞。 战后,方海鹰收到军校通知书。家里人高兴,但他没去,把机会让给别人。他退伍回家,到铜陵电厂上班。一下班,他就去胡家帮忙。胡父母起初不接受,但他坚持下来。胡父胡母见他真心,渐渐把他当自家孩子。 他每天帮胡家挑水、做饭、干农活。胡父生病时,他送到医院。几年下来,胡家日子稳当了。胡父母感动,说要把女儿嫁给他。方海鹰一听,赶紧说:“爸妈,我是来尽孝的,怎能占小妹便宜呢?”这事成了胡家的话题。 1989年,胡兴龙妹妹胡桂兰从部队退伍回家。她看到方海鹰这些年的付出,心里有数。家人劝说,方海鹰才同意。婚礼简单,邻里来贺喜。婚后,他们在胡家附近盖小屋,继续照顾老人。生了儿子,胡父胡母脸上有了笑模样。 方海鹰在电厂干活,风吹日晒,从不抱怨。他用实际行动守住对战友的承诺。乡亲们说,他这人实诚,有担当。胡家从悲痛中走出来,日子越过越好。 这个故事源于革命战争年代的军人情谊。在那个时代,许多战士像方海鹰一样,把个人前途放一边,扛起责任。这体现了人民军队的优良传统,战士们用忠诚维护家庭和社会稳定。 在社会主义建设中,这样的精神值得传承。方海鹰的选择,不是个人英雄主义,而是集体主义价值观的体现。他帮助胡家摆脱困境,也带动周边邻里互助风气。铜陵当地把这事当成典型,教育年轻人珍惜友情,履行义务。 如今,方海鹰一家过得平淡幸福。儿子长大,继承父辈精神。胡父母安享晚年,村里人提起他们,总说这是战友情换来的温暖。边境和平了,但那段历史提醒大家,和平来之不易。