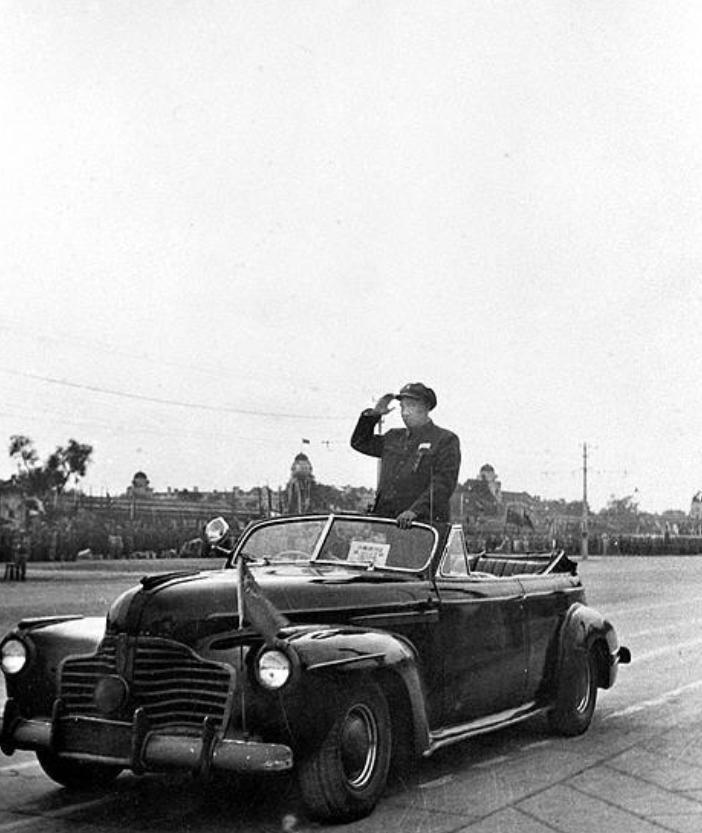

开国大典前,聂荣臻发表了这样一段讲话: “我要向大家发布一道死命令:正式受阅的那天,如果遇到敌机空袭,大家要原地不动,下刀子也不能动!天安门广场30万人民群众在看着我们。大家能做到吗?” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1949年10月1日下午三点,北京天安门广场上人头攒动,红旗招展。 中华人民共和国开国大典即将在这里举行,整个广场洋溢着喜庆而庄严的气氛。 然而,在这历史性时刻的背后,隐藏着许多不为人知的安全考量与周密部署。 开国大典筹备期间,国家安全形势依然严峻。 全国解放战争尚未完全结束,国民党空军仍具备相当的空中打击能力。 据史料记载,当时国民党空军拥有九百余架各型飞机。 其中包括美制B-24、B-25轰炸机和P-51战斗机等先进机型。 这些飞机从舟山群岛起飞,仅需三小时即可抵达北京上空。 在此前的9月份,国民党空军曾对北京南苑机场实施过轰炸,造成了一定损失,这表明他们完全具备对开国大典实施空袭的能力。 面对这样的安全威胁,开国大典筹备工作面临着巨大挑战。 以聂荣臻将军为首的筹备团队进行了周密部署和精心准备。 在受阅部队集训期间,聂荣臻曾要求全体受阅官兵,如果遇到敌机空袭,要保持原地不动。 就算是下刀子也绝对不能动,因为全国百姓都在看着他们。 这番铿锵有力的话语,既展现了人民军队的铁血军魂,也反映出当时面临的严峻安全形势。 当时我国的防空力量相当薄弱。 人民解放军空军尚未正式建立,仅有一个临时组建的飞行中队,装备着从侵华日军和国民党军队手中缴获的各种老旧飞机。 这些飞机型号复杂,包括美制、英制和日制等20多种机型,共159架。 其中状态良好、能够执行任务的只有P-51战斗机22架、C-46运输机8架等有限机型。 后勤保障也十分困难,有时没有航空汽油就用酒精代替,缺少配件就拆东补西,甚至需要用马匹牵引飞机上跑道。 更严峻的是,解放军缺乏现代化的防空设备。 没有防空雷达,只能依靠肉眼观察和简陋的通讯网络来监测空中情况。 为了掌握国民党飞机的动向,解放军在海州、响水口、睢宁、徐州和商丘设立了五个防空观察站。 通过设在云龙山上的通讯站,每十分钟向北京汇报一次空中情况。 面对这些困难,筹备组制定了多项应急措施。 受阅飞机都配备了实弹,四架受阅飞机携带了12.7毫米机关枪和1800发子弹,随时准备迎击来犯敌机。 高射炮部队也进入高度戒备状态,在北京周边构筑了防空火力网。 这些措施共同组成了一道空中安全防线。 下午三点的选择经过精心计算。 筹备人员研究发现,国民党空军的飞机不擅长夜航,续航能力有限。 如果典礼在下午举行,国民党飞机执行轰炸任务后,返航时将面临天黑的不利条件。 这个时间点既确保了各项议程能在天黑前完成,又最大限度地降低了空袭风险。 直到典礼当天上午十点,中央才通过新华社向全世界公布典礼具体时间,这种临时的通知方式也让潜在的攻击者措手不及。 与此同时,蒋介石也在权衡是否要对开国大典进行空袭。 据史料记载,开国大典当天,国民党空军司令周至柔多次致电蒋介石,请求下达出击命令。 但蒋介石最终放弃了空袭计划,这既出于军事上的考量,也考虑到轰炸天安门可能带来的政治影响和历史责任。 地面安全同样面临挑战。 当时北平城内潜伏着大量国民党特务,企图破坏典礼举行。 公安机关提前开展了大规模清查行动,抓获了包括军统大特务赵冰谷在内的多名潜伏人员,确保了地面安全。 1949年10月1日上午,新华广播电台反复播出典礼公告时,安保工作已经全部就位。 下午三点整,毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告中华人民共和国成立。 整个阅兵仪式和群众游行顺利进行,没有发生任何安全事故。 这场历史性盛典的安全举行,凝聚着无数人的智慧和心血,展现了新中国领导人的远见卓识和周密部署。 开国大典的安全保障工作为新中国的大型活动安保积累了宝贵经验。 此后,我国逐步建立起完善的防空体系和大型活动安保机制,为国家的稳定和发展提供了重要保障。 这段历史不仅展现了革命先辈的智慧与勇气,也见证了新中国从艰难起步到日益强大的历程。 聂荣臻将军的那道"死命令",至今仍彰显着人民军队对党和人民的无限忠诚。 主要信源:(中国军网——档案里的开国大典)