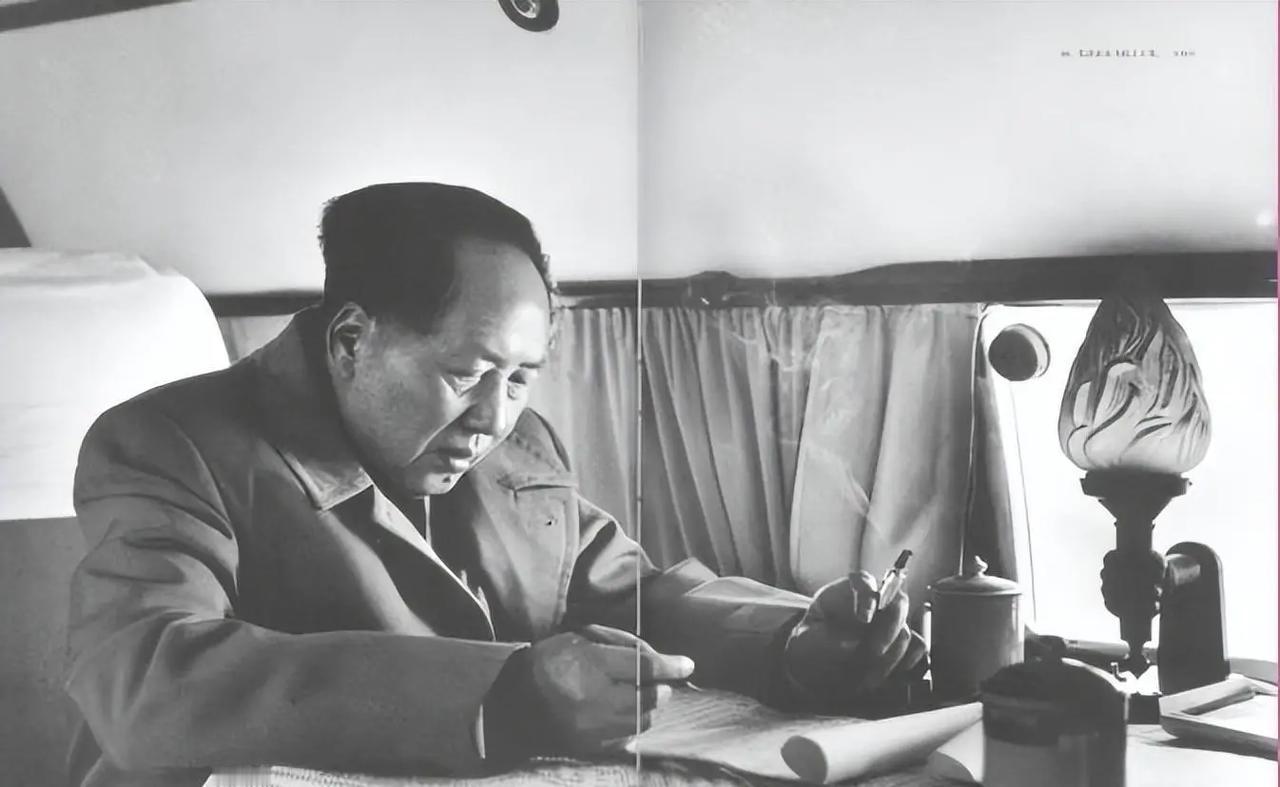

1937 年,李德以不适应延安生活为由欲返苏联,毛主席劝他:“苏联正搞大清洗,此时回去,恐有生命之忧,望你慎重考虑,” 奥托·布劳恩,或者说李德,这个名字本身就代表着一种撕裂感。他不是一个简单的历史符号,更像是一个贯穿了整个20世纪革命浪潮的“错位”样本。 他的人生,就是一出关于理论、环境与个人命运如何激烈碰撞又彼此错位的戏剧。 我们先来看看理论上的错位,这可能是他最致命的问题。当伏龙芝军事学院的教科书,被他原封不动地搬到中国的崇山峻岭时,悲剧就已经注定了。 他脑子里装满了当时最“正统”的苏式军事理论,坚信阵地战和堡垒对决才是王道。 于是,这位德国人坐在指挥部里,对着地图运筹帷幄,却完全无视了红军的游击战传统和复杂多变的地形。他根本不理解,在这片土地上,战争的逻辑与苏联的平原完全不同。 第五次反“围剿”的惨败,就是这种僵化理论的直接后果,红军付出了血的代价。紧接着的湘江战役,更是一场灾难,他的指挥失误让红军几乎折损过半。 最终,1935年的遵义会议给这一切画上了句号,那不仅仅是军事指挥权的交接,更是中国革命在实践中对这种外来教条的彻底否定。 除了理论,他在生活环境上的“水土不服”也同样深刻。 想象一下,一个从慕尼黑孤儿院走出来的欧洲人,住进了延安潮湿的窑洞,吃着粗糙的食物,还得忍受着胃病的折磨。这种身体上的抗拒,直接点燃了他想回苏联的念头。 精神上的隔阂更为致命。他在抗大当教员,语言不通,影响力也大不如前,那种被边缘化的“局外人”感觉,一天比一天强烈。 1937年春天,他执意要走,毛泽东劝他留下,提醒他苏联“大清洗”的风暴正烈,外国人回去处境危险。可他当时似乎并不理解这警告的重量,一心只想逃离眼前的困境。 他身上最矛盾的一点,就是作为唯一走完长征全程的外国人。这段苦难的行军,成了他与中国这片土地最深刻、也最痛苦的物理连接,一种被动而又无法磨灭的烙印。 他后半生的轨迹,则充满了历史的悖论。他是个幸存者,运气好得惊人。 从德国监狱惊险越狱,在中国失去指挥权后保全了性命,甚至在1939年回到莫斯科后,也奇迹般地躲过了“大清洗”的余波。