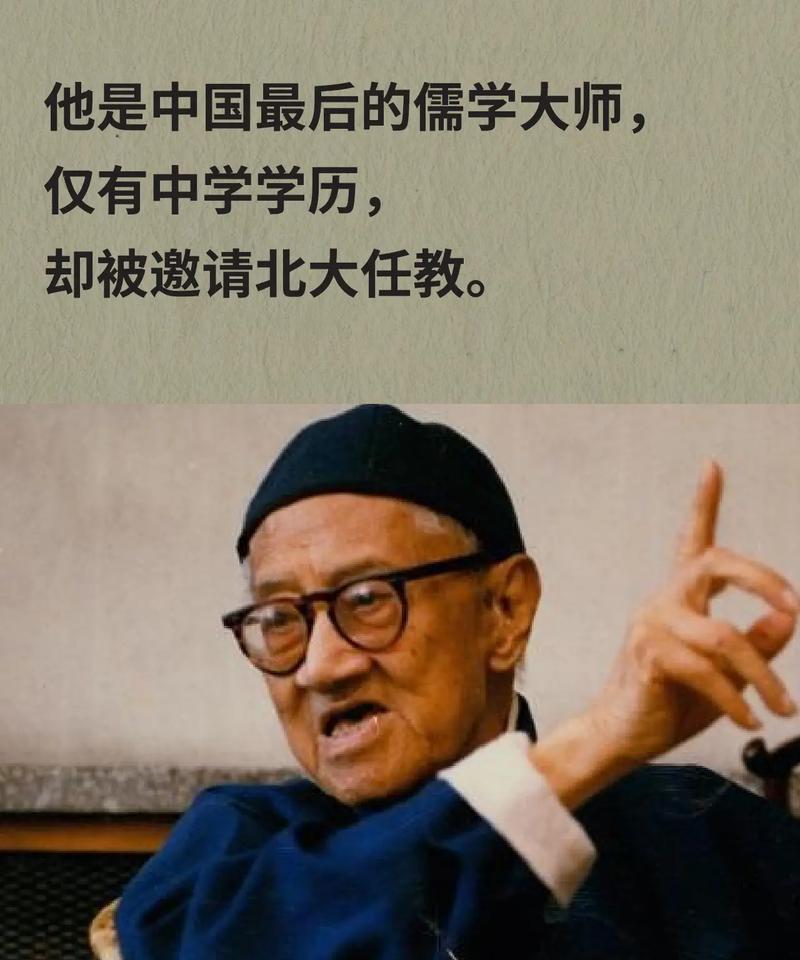

“毛主席这个人,我跟他接触很多,他是雄才大略,那是了不起的!”这是我国著名的爱国人士,有着“中国最后一位大儒家”之称的梁漱溟先生对毛主席的评价。 时间回溯到1918年的北京,杨昌济先生的家中,梁漱溟与毛主席初次相遇。 当时毛主席先问梁漱溟是不是湖南人,梁漱溟解释清楚北京梁家祖籍桂林、湖南梁家是另一支后,两人又算起了年龄,发现梁漱溟大两个月。 此后毛主席便亲切地称他“老哥”,这份初识时的轻松氛围,是两人私人交往的起点。 十几年后,抗战烽火燃起,1938年梁漱溟专程跑到延安,找毛主席讨论中国未来的走向,那些日子里,差不多每天晚上都要聊,一聊就是一个多礼拜。 那时候国共关系还没公开恶化,两人说话没什么顾虑,哪怕在某些问题上看法不一样,交流依旧畅快。 可随着时代变化,两人的关系慢慢变了样,到了1946年,再见面谈话时,气氛已经完全不同。 当时梁漱溟是民盟领导人之一,他跟毛主席的关系不再是当初单纯的私人往来,而是带着政党之间互动的意味。 梁漱溟提出了自己的政治方案,毛主席却全程只听不说话,一个字的评论都没有。 那时候中国下一步该怎么走已经到了关键节点,每一句话都可能影响大局,毛主席没法轻易表态。 1950年新中国成立,毛主席觉得梁漱溟作为民主党派领导人,适合参与人民政府工作,主动邀请他加入。 可梁漱溟却回应“我留在外面不是也很好吗”,这份婉拒里,藏着两人之间第一次明显的摩擦。 真正的转折发生在1953年9月,中央人民政府委员会扩大会议上。 当时国家确定了强调城市工业化的总路线,梁漱溟直接站出来反对,他说“你们这样做,就是等于城市的工人是天堂的第九层,而农民还是地狱的第九层了”。 这句话让毛主席在公开场合发了大脾气,这是毛主席少有的控制不住情绪的时刻。 这次公开顶撞后,两人之间的交集就此中断,直到梁漱溟去世,再也没有见过面。 1980年,年迈的梁漱溟在接受采访时,留下了对毛主席的评价:“毛主席这个人,我跟他接触很多,他是雄才大略,那是了不起的。 他没有什么凭借,就是单身一个人,在他的家乡,他十五六岁还在乡里种地,这么样光身一个人,居然创造了一个新中国,这个人实在是了不起。” 同时他也反思了1953年的冲突,说自己当时“气太盛、气太高”,不该跟毛主席闹翻,应该多尊重对方一些。 梁漱溟这个人,一辈子都在琢磨怎么让中国社会更有秩序。 他是有名的思想家、哲学家,还搞过乡村建设实践,觉得要从乡村基层入手搭建新的社会秩序。 可惜那个年代的中国,面临的是民族独立、国家重建的大课题,他的乡村建设理论没能跟上时代的需求,最后没能成功。 但从他拒绝加入人民政府、在会议上公开谏言这些事能看出来,他身上有知识分子最可贵的独立思考。 他不是故意跟谁作对,而是始终坚持自己认为对的事,哪怕面对的是国家领导人,也愿意把心里的想法说出来,这种品格在任何时代都值得尊重。 1918年两人初识时,都还在探索救国的道路,身份相近、目标一致,自然能轻松聊天; 1938年延安会谈,虽然有思想分歧,但都是为了对抗日本侵略者,为了国家存续,所以能坦诚交流; 到了1946年,解放战争的阴影已经笼罩,毛主席作为中国共产党的领导人,要对整个党的事业负责,面对其他党派提出的方案,不可能像私人聊天那样随意表态; 1950年新中国成立后,国家要走工业化道路、要建立统一的治理体系,梁漱溟坚持留在“外面”,本质上是对国家治理路径有不同想法。 1953年那场冲突,现在回头看,其实是两种不同视角的碰撞。 梁漱溟担心农民会因为工业化被落下,担心城乡差距拉大,这份对农民的关注是实实在在的,但毛主席推动城市工业化,也有不得不这样做的理由。 当时新中国刚成立,工业基础几乎为零,面对国际上的压力,只有尽快建立工业体系,才能让国家真正强大起来,才能保住革命的成果。 所以两人的分歧,不是谁对谁错,而是在“优先照顾农民利益”和“优先夯实国家工业基础”之间,选择了不同的优先级,这种选择背后,都是对国家未来的考量。 毛主席能被梁漱溟评价为“雄才大略”,在于他出身湖南农村,没有显赫的家世,没有国外留学的背景,就凭着对中国国情的了解,一步步带领中国共产党走出困境。 井冈山时期,他改造袁文才、王佐的队伍,把一支地方武装变成革命力量;长征路上,遵义会议上他扭转了错误的军事路线,让红军摆脱了被消灭的危险; 最后带领中国人民推翻了压在头上的“三座大山”,建立了新中国。 这样的成就,是靠对时代的把握、对人民的了解和卓越的领导能力,配得上“雄才大略”这四个字。