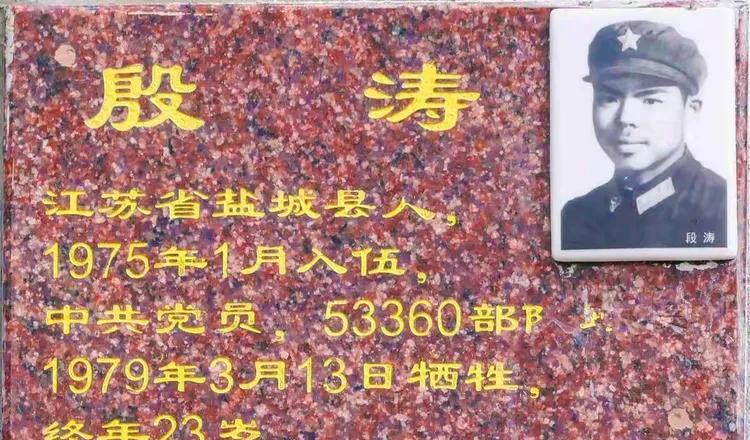

他是在1979年的中越自卫反击战中,为了不被俘虏,与敌人同归于尽,牺牲后没有任何荣誉的一位烈士,他就是英雄殷涛。 1979年3月的越北山林,22岁的殷涛坐在冰冷的石头上,怀里紧紧抱着早已没了电的电台,目光望向北方——那是祖国的方向。 十几米外,越军的脚步声越来越近,喊话声混着风声飘过来:“中国兄弟,赶快投降吧!” 他没应声,只是缓缓拉动了手榴弹的拉环,一声巨响后,这片山林永远记住了这个江苏盐城小伙子的名字。 1957年11月,殷涛出生在一个革命军人家庭,从小听着父辈的战斗故事长大。 1975年1月,18岁的他穿上军装,成了26军77师229团通信连的一名无线电台兵。 对越自卫反击战打响时,殷涛已经联系好退伍后的工作,收拾好行李等着回家。 可听到部队要参战的消息,他连夜写了请战书,软磨硬泡终于获准加入50军150师448团通信连,还当上了报话班班长。 后来我们才知道,当时的448团其实是临时抽调的预备队伍,很多战士像殷涛一样,都是主动放弃安稳选择上前线的。 战斗打响后,殷涛的任务就是守好电台,那台机器在战场上就是生命线,不管炮弹炸得多近,他都把电台护在怀里。 3月10日,部队接到回撤命令,可因为指挥调整,448团被打散了,殷涛和战友们陷入了越军的包围圈。 突围时,他和助手陈孝清走散,自己跳进一条齐小腿深的溪沟里。 高腰防刺鞋灌满了水,走一步都费劲,可他还是躲在石缝里等了二十多分钟,就盼着能等到战友。 后来遇到卫生员宋成献,两个人捧着溪水喝,分吃一块压缩饼干,那时候平时觉得干涩的饼干,成了这辈子最香的东西。 再后来,他们又碰到潘仁德、张午已和葛建国三位战友,五个人凑成了一个临时战斗小组,殷涛是党支委,大家都听他的。 他把仅有的几颗手榴弹分给大家,还特意叮嘱宋成献照顾好受伤的胳膊,那时候他们连一支枪都没有,全靠手里的手榴弹和心里的信念撑着。 3月15日那天,五个人商量着往东北方向突围,听说那边有友军,潘仁德在前边探路,张午已和葛建国跟着,殷涛扶着发烧的宋成献走在最后。 快到山谷时,他们发现山脚下有敌人,潘仁德先跳下去冲过小道,葛建国和张午已也跟着过去了。 可就在张午已刚过小道时,北边突然冒出来十几个越军。 眼看着敌人要往树林里搜,殷涛突然把宋成献按在灌木丛里,自己纵身跳下去,转身就往南边跑。 他知道,自己背着电台,敌人肯定会追他,这样战友们就能安全撤离。 果然,越军看到背电台的他,立马调转方向追了过来,南边的敌人听到枪声也围了过来,殷涛被夹在中间。 他停下来,转过身看了一眼战友们隐蔽的方向,然后面朝北方坐下来,抱紧电台拉响了手榴弹。 那一年,他才22岁,本该有很长的人生。 殷涛的故事,乍看是一段战争年代的悲壮回忆,细想却藏着中国人最看重的精神底色。 咱们常说“选择大于努力”,殷涛的选择却透着一股“傻劲”,他放着安稳的退伍生活不过,非要跑到枪林弹雨里来。 可就是这份“傻劲”,才见出军人的本色。 他不是不知道投降能活下来,可从穿上军装那天起,“不被俘虏”就刻进了骨子里。 换作普通人,在那种叫天天不应叫地地不灵的绝境里,可能早就慌了神,可殷涛还能冷静地组织战友、分配武器,甚至最后用自己引开敌人。 这份沉着,是革命家庭的熏陶,是部队里的锤炼,更是心里那份“保家卫国”的信念撑着。 因为殷涛最初是按照失踪来对待的,所以没拿到荣誉,可咱们得想想,荣誉是什么?是一块勋章,还是一份记载? 像殷涛这样的情况不是个例,后来在烈士陵园里,还有332名和他一样的烈士,只有一本烈士证证明他们来过。 可这些烈士真的需要勋章来证明自己吗?殷涛守着电台的时候,没想过要立功;他引开敌人的时候,也没想过会不会被记住。 他做这些事,只是因为他是个军人,是个党员,这种把职责刻进骨子里的坚守,比任何勋章都珍贵。 咱们常说“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行”,殷涛就是当年负重的人之一。 他的电台早就不在了,可他那种“宁死不降、舍己为人”的精神,就像电台里的电波一样,一直传着,传到今天还在影响着我们。 勋章会生锈,精神能发芽,殷涛用22岁的生命告诉我们,一个人的价值从来不是活了多久,而是为别人、为国家做了什么。 他没拿到荣誉,可在所有知道他故事的人心里,他就是永远的英雄。