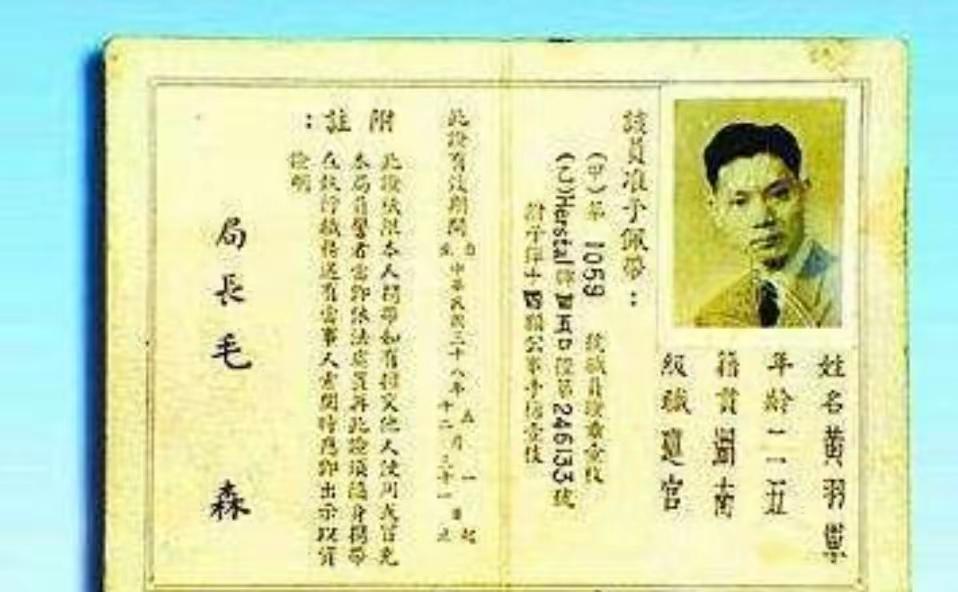

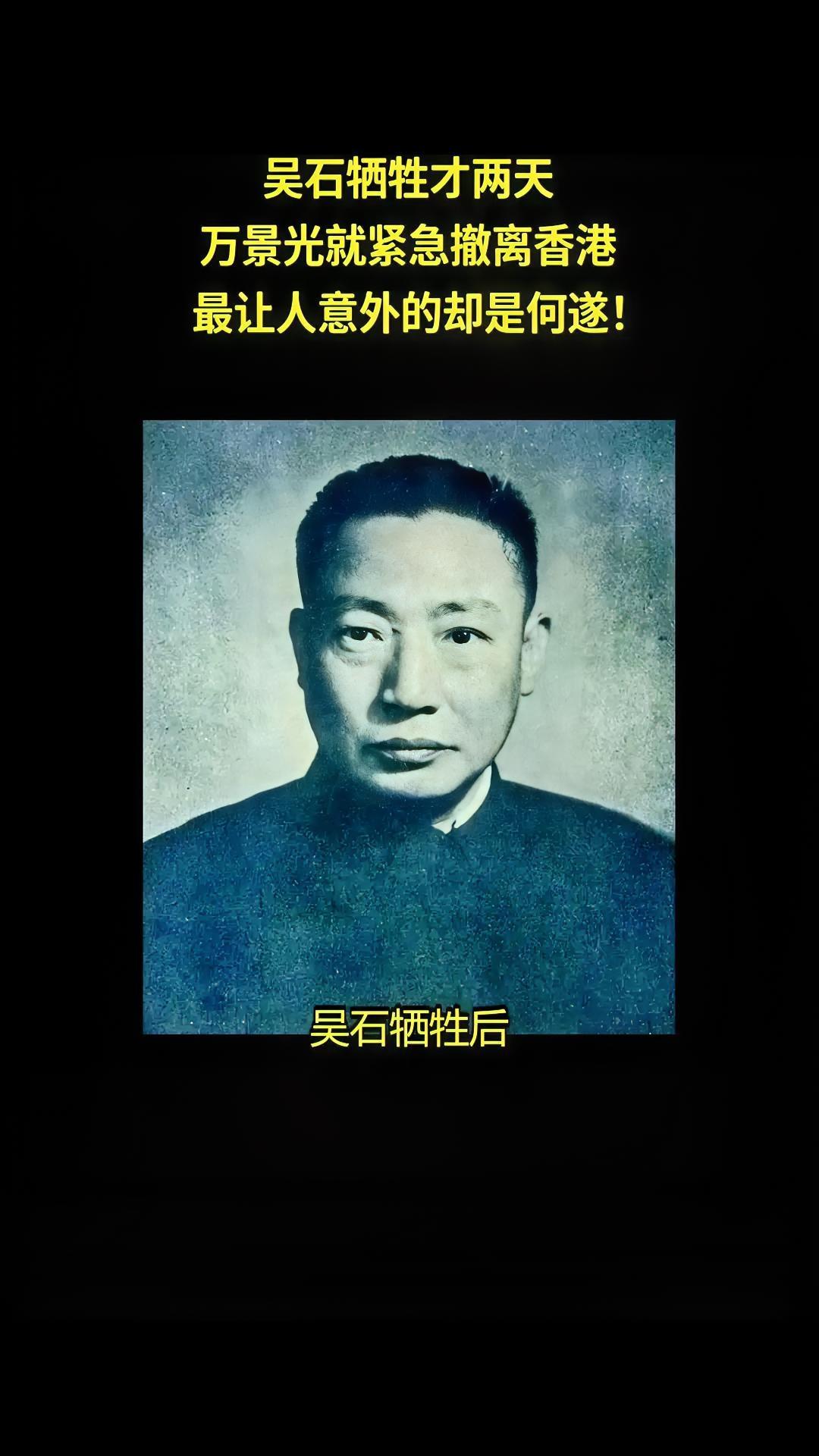

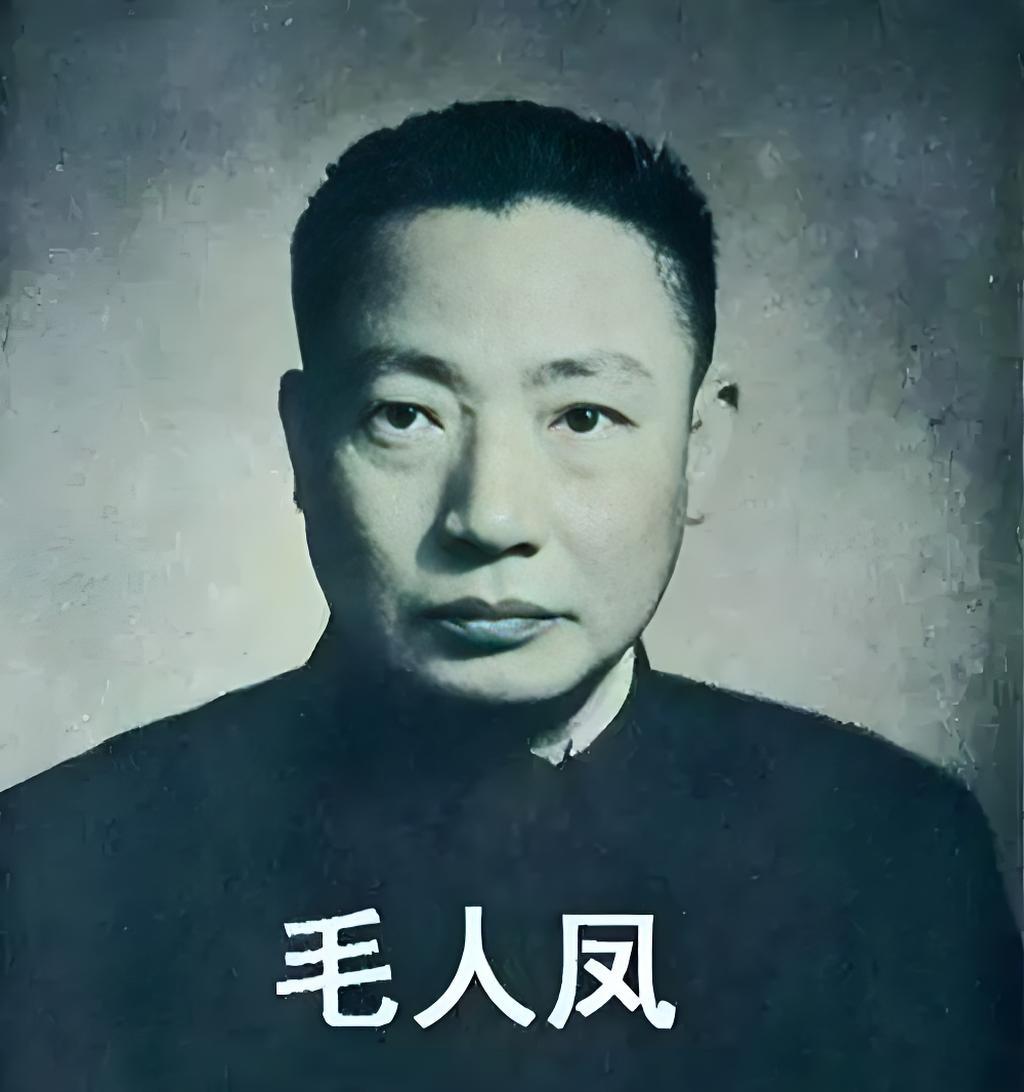

1992年,84岁的大特务毛森,走到了生命边缘。那天,他突然挤出一句话:“我想回家看看!”谁知,子女们都愣住了…… 毛森这一生,手上沾满了烈士和革命同志的鲜血。 早年跟,他随戴笠、毛人凤混迹军统,靠着心狠手辣和一套手段,从复兴社小人物爬到上海警察局长的位置。 解放前夕,他把上海搅得人心惶惶,逮捕地下党和进步人士三千余人,其中不少人被杀害。 那场夜半秘密行刑,把李白、张困斋等12位长期坚持地下工作的烈士埋葬在戚家庙,成了他一生无法洗净的血债。 临撤离时,可恶的毛森还签下枪决名单,留下百余具尸体,仓皇逃往台湾。 在岛上,毛森也没能翻身。 随着戴笠早亡、毛人凤失势,军统体系四分五裂,他成了失去靠山的弃子。 后来,男森辗转香港、泰国,最后落脚美国。 表面上看,他过着衣食无忧的生活,实际上孤独如影随形。 人到暮年,往事压在心口,毛森也夜不能寐。 他开始寄钱回江山,资助学校,寄托一丝愧疚。 可钱能寄回去,人却不敢回去。 直到病重那年,毛森再也压不住心里的念头,吐露了回乡的愿望,最终在子女们的陪伴,他踏上了回家乡的飞机。 飞机降落上海的那一刻,毛森隔着舷窗望出去,眼眶湿透,这里曾是他权势顶峰的舞台,也是他最肮脏的记忆。 短暂停留期间,毛森去见了几个老友,神情复杂,不再是昔日呼风唤雨的局长模样。 随后,他踏上久违的江山土地。 那片山川,既是他少年时的温床,也是他晚年魂牵的归处。 毛森还特意去了江郎山。 抗战时期,他曾在石壁上刻下名字,以示自己曾经的存在。 多年风雨早已把字迹冲淡,但他站在那里久久不动,仿佛透过残迹与年轻的自己对视。 随后,他又提出要去李白烈士的故居,走进陈列室,看见玻璃柜里摆放的发报机,他猛然捂住胸口,脸色惨白,几乎昏厥。 吃了药,缓过来后,毛森站直身子,缓缓鞠了一躬。 没人知道这一鞠,究竟是给李白,还是给自己心底的那份负疚。 那几天,毛森频频向乡亲们抱拳,弯腰作揖,嘴里不停说“谢谢”。 一个当年杀伐果断的特务头子,如今佝偻着身子向农人致礼,场面令人错愕。 江山县还把他祖屋还了回来,他激动得几乎说不出话。 夜里,他让儿子代笔,口述了一封信:“ 我这一生,抓过该抓的人,也抓过不该抓的人。如果有来生,我想守着茶园,再不碰枪。” 这次归乡耗尽了毛森最后的力气,没过半年,他在旧金山病逝,终究没能再踏上那片故土。 毛森这一生,带着两副面孔。年 轻时,他是冷酷的刽子手,把信仰者送上刑场,换取升迁与权势。 年老时,他成了一个渴望落叶归根的老人,寄钱办学,弯腰道歉,用迟来的举动弥补内心的负债。 历史不会原谅他的罪行,但也不会抹去他最后的悔悟。 他的一生,正是那个动荡时代的缩影,有血、有泪,有冷酷的铁腕,也有迟来的柔情。 回望这一段,最大的讽刺在于,曾经耀武扬威的特务头子,最后想要的,不过是回到山水之间做个种茶人。 也许这才是人性的另一面—,权力再大、手段再狠,到头来都敌不过良心的追问。 毛森回乡,不是洗白,而是一场迟到的自我审判。 他走时带不走功名,只留下乡土和乡愧,提醒后人: 选择怎样的一生,比最后如何谢幕更重要。

兔子

蒋介石都称蒋先生了,手下的帮手能是什么