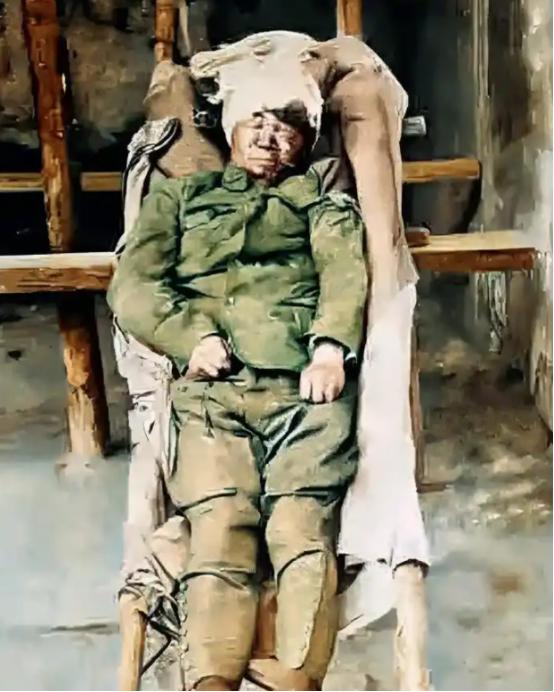

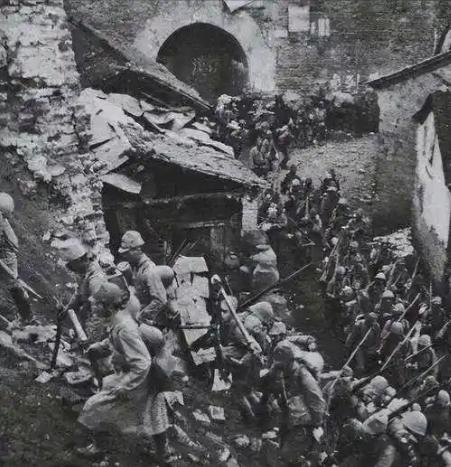

1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片。 4月下旬,山东台儿庄战场硝烟弥漫,尸骸遍野。 在一处无险可守的平原阵地上,一位满身血污、头缠绷带的将军遗体被战士们用临时担架抬下火线。 随军记者冒险穿过枪林弹雨,用镜头定格下这悲壮一幕。 1891年,陈钟书出生于云南安宁县一个赤贫的农民家庭。 兄妹八人,他排行第二,童年便在饥寒交迫中度过。 为补贴家用,他早早辍学,为人放牛牧马。 1907年,年仅16岁的陈钟书毅然扔掉牧鞭,投身滇军,开始了他的行伍生涯。 1911年,他参加了云南“重九起义”,在革命的洪流中从一名普通的炊事兵逐渐成长起来。 滇军素以骁勇善战著称,陈钟书在军中凭借过人的勇武和忠诚,屡立战功,逐步晋升,后进入云南讲武堂深造。 讲武堂的系统学习,使他从一介武夫成长为具备军事理论素养的军官。 在滇军中,陈钟书以带兵严格、训练刻苦而闻名,被誉为“铁血教官”。 他深知战场搏杀之残酷,因此对士兵的训练要求近乎苛刻。 他常对部下说,平时多流汗,战时才能少流血。 这种严酷的训练方式,虽然艰苦,却极大提升了部队的实战能力,为日后惨烈的战斗埋下了伏笔。 因他卓越的才能和忠勇,他深受“云南王”龙云的赏识,被提拔为少将团长,成为滇军中的一员悍将。 1937年7月,全面抗战爆发。 滇军奉命组编为国民革命军第六十军,出滇抗日。 时任旅长的陈钟书闻讯,主动请缨:“我吃国家饭三十七年,如今国难当头,岂能安坐后方?” 临行前,他深知此去九死一生,特意向家人磕头告别。 他所部官兵也多为云南子弟,怀着“云南子弟,国之干城”的豪情,徒步千里,奔赴抗日前线。 1938年4月,抗战史上著名的台儿庄会战进入关键阶段。 中国军队在给予日军重创后,急需生力军巩固战果,阻击日军增援。 第六十军奉命开赴台儿庄以北的邢家楼、五圣堂一带接防。 4月22日,陈钟书率542旅刚抵达阵地,尚未来不及构筑坚固工事,便与日军精锐的板垣、矶谷师团一部遭遇。 战场是一片开阔地,无险可守。 日军倚仗装备优势,出动数十辆坦克、装甲车,在飞机大炮的掩护下,向立足未稳的滇军发起了潮水般的猛攻。 战斗从一开始就异常惨烈。 日军钢铁洪流配合步兵冲锋,滇军将士虽装备落后,但斗志昂扬。 面对坦克,许多士兵身捆手榴弹,高呼着口号,以血肉之躯扑向敌军坦克同归于尽,用生命为部队争取时间。 陈钟书亲临一线指挥,他见日军气焰嚣张,深知消极防御唯有死路一条,唯有以命相搏,方能挫敌锐气。 他大吼一声:“为兄弟们报仇啊!拼啦!” 随即,他扔掉望远镜,端起上了刺刀的步枪,第一个跃出战壕,冲向敌阵。 旅长身先士卒,极大地鼓舞了全军士气。 年近五旬的陈钟书,仿佛回到了年轻时代,他身形矫健,刺杀技术精湛,在敌群中左冲右突,勇不可当。 据战后幸存者回忆,陈旅长此战一人便连续挑死十四名日军士兵,身先士卒的豪勇,令敌寇为之胆寒。 在他的带领下,542旅官兵硬是以简陋的武器和视死如归的精神,一次次打退了日军的进攻。 战斗间隙,陈钟书还组织侦察,发现附近村庄有日军活动。 他当机立断,抽调精锐组成敢死队,夜袭敌营,毙伤日军数百人,沉重打击了敌人的气焰。 然而,敌我力量悬殊巨大。 经连日血战,滇军伤亡惨重,弹药补给也渐告匮乏。 4月23日下午,日军在获得增援后,发动了更为猛烈的总攻。 此时,陈钟书所部已弹尽粮绝,官兵疲惫至极。 面对绝境,陈钟书再次振臂高呼,率领残存的官兵,与冲上阵地的日军展开最后的白刃搏杀。 混战中,陈钟书连续刺倒数名敌兵。 突然,一发日军炮弹在他附近爆炸,弹片横飞,一块弹片不幸击中他的面部,从左眼打入,从后脑穿出。 卫兵见状,急忙上前救护。 已受重创的陈钟书倒在地上,仍用尽最后气力推开卫兵:“不要管我,杀敌!杀敌!” 这是他留下的最后一句话。 战士们含泪将昏迷的旅长抬下火线,用临时扎成的担架紧急后送。 但因伤势过重,陈钟书在运送途中壮烈殉国,时年47岁。 随军记者用相机记录下了英雄最后的容颜。 陈钟书牺牲的噩耗传回云南,各界悲恸。 昆明举行了隆重的追悼大会,民众自发前往吊唁,国民政府追授其为陆军中将,并颁赠“金碧生辉”巨幅锦旗,以彰忠烈。 1984年,中华人民共和国民政部追认陈钟书为革命烈士。 2014年,经党中央、国务院批准,陈钟书名列第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录,功绩得到国家和人民的永久铭记。 陈钟书将军的一生,是近代中国军人爱国奉献的缩影。 那张著名的战场遗照,凝固的不仅是英雄的最后一刻,更是一个民族在危亡关头不屈的脊梁和血性。 主要信源:(大众日报——《血战台儿庄:兄弟连长诀别五圣堂》)