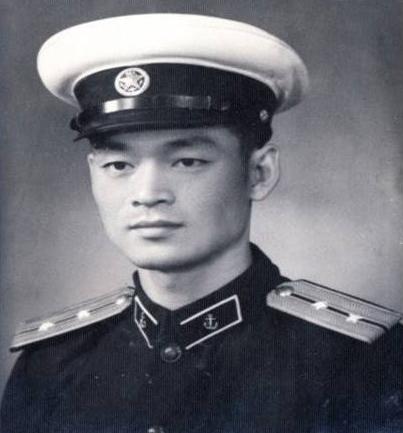

他是许世友的儿子许光,是中国第一批本科海军军官,正当前程似锦时,父亲许世友对他说:“你别干了,回老家去吧,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1965年夏天,北海舰队的年轻军官许光正站在青岛港口,他的前程一片光明,那一年他才二十九岁,却已经凭借出色的业务能力成为舰艇长,还是新中国第一批本科海军军官。 正当大家都认为他会继续往上走时,一封家书彻底改变了他的人生,父亲许世友写信告诉他,家里的老母亲年纪大了,不适应城市生活,需要人照顾。 他让许光回到老家新县,对许光来说,这是没有商量余地的决定,他很快脱下海军制服,带着行囊踏上了回乡的路。 许光的童年过得并不好,父亲常年在外打仗,他几乎是跟着奶奶长大的,为了躲避战乱,他们在深山里生活过,靠野菜和树皮度日,条件极为艰苦,多年后才在战友的帮助下找到父亲。 父子重逢时,彼此几乎认不出来,铁骨铮铮的许世友见到老母亲,跪地痛哭,对于儿子因战乱失学,他满心愧疚,随即安排许光去补习文化。 许光十九岁时连字都不识,后来进入山东军区文化速成中学、华东军政大学,再到海军院校。 那几年他常常在熄灯后打着手电在被窝里看书,靠着这种坚持,从一个“山里孩子”一步步成为本科军官,最后走上舰艇长的位置。 事业正处在上升期时,父亲的那封信改变了方向,对一个年轻军官来说,这意味着告别蔚蓝的海洋和热爱的舰艇,转而面对山乡崎岖的道路和朴素的乡亲。 许光没有犹豫,他明白父亲的无奈,也明白作为长子的责任,他回到大别山新县,被安排在县武装部工作,同时承担起照顾奶奶的义务。 新县是老革命根据地,战时牺牲惨烈,解放后经济依旧落后,整个县城和外界的联系只靠邮电局里的一部电话,许光到任后,发现最迫切的问题就是通讯不畅。 1969年,他主动负责建设金兰山微波通信站,那是一座海拔八百多米的山,没路可走,只能靠人力肩扛手抬,每根电杆有两吨重,几十个人抬着走在陡峭山路上,风险极大。 许光总是走在最前面探路,白天带头干活,晚上点着煤油灯研究技术图纸,整整三百天,他和民兵们完成了工程。 1970年春节前,金兰山上的微波塔正式启用,县城里第一次听到清晰的信号,围观的村民热泪盈眶。 在地方工作的日子里,许光给自己定下三条规矩,下乡不抽烟、不喝酒、不吃肉,他每次去村里,总是自己带干粮和水,从不给基层添麻烦,对待群众,他格外朴素。 他看到烈士遗属和困难家庭,总是竭尽所能去帮扶,一次下乡时,他遇到一位老人独自抚养五个孙子,日子过得十分艰辛。 许光当即拿出半个月工资,之后坚持每月资助,直到孩子们都能自立,像这样的资助他坚持了几十年,累计帮助了许多家庭。 生活上,他从不利用父亲的名声给自己谋好处,1982年,组织上准备提拔他到信阳军分区担任领导,这是一次难得的机会,他想了很久,还是决定留下,他说父亲让他回来是为了建设老区,而不是升官。 即便父亲去世后,还有老领导希望调他去省城,他也婉拒,他一生住在新县简陋的老房子里,家具用了几十年不换,和普通干部没有差别。 对自己的子女,他同样要求严格,儿子参军时,他坚持不走后门,靠孩子自己努力考上大学,后来成为一名工程师。 许光的一生,是一场持续的自我约束和奉献,他不仅在修通信站、推动通电、抗洪救灾时冲在最前面,还在日常生活中坚持清廉与简朴,他从来不以“将门之后”自居,把精力都放在群众需要的地方。 退休时,有人提醒他可以补办离休手续以获得更高待遇,他却摆手拒绝,说和那些牺牲的战士相比,这点差别算不了什么。 2012年,病重的许光写下遗嘱,把积攒下的全部积蓄捐给新县福利院,用于照顾老人和儿童,他说,这些钱放在自己手里没意义,用在老百姓身上才值。 2013年1月,他在新县病逝,享年八十四岁,出殡那天,成千上万的群众自发赶来送行,许多人落泪,说他对得起父亲,也对得起百姓。 许光用一生回答了那封家书的重量,他原本可以在海军继续大展宏图,却在关键时刻选择回到家乡,他把孝道与忠诚结合,把个人理想转化为基层的责任。 他修过的通信站,他帮助过的家庭,他留下的清廉身影,成为大别山深处一代人记忆中的坐标,对于他来说,所谓的成就,不是将军肩章,而是乡亲们心中那句“他是一位好干部”。 信源:人民网——将门布衣——追记许世友将军长子许光