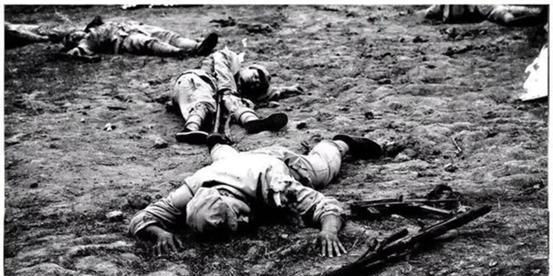

他是历史罪人,曾在长沙制造“马日事变”,为何47岁被退休? “师长,城里有人在议论您呢。”——1928年春末的坪石车站,副官压低声音。许克祥掸了掸呢子军装,扭头冷笑,“枪声一响,谁还敢议论。”当年的口气嚣张得很,然而不到十年,他却摘下军帽,在病历单上写下“神经衰弱”四个大字,从此消失在指挥席。 47岁就被国民政府“礼送”回家,这个结局显得格外扎眼。要知道,湘军出身的同辈军官,大多在抗战全面爆发后仍手握兵权。许克祥究竟踩了哪条红线?答案并不只是一句“马日事变”那么简单。 1937年初夏,南京国民政府军政部楼道里人来人往。许克祥夹着“辞职报告”,在走廊里足足站了二十分钟,没有一个黄埔军官同他打招呼。那一刻,他终于意识到:自己虽然浸满鲜血,却从来不是蒋介石的嫡系。派系的藩篱,比战场的硝烟更难突破。 时间往前推三十二年。1905年,湘乡陶家湾。15岁的许克祥扛着一捆柴火,敲开陈府后门。那天,小少爷陈赓正拿着算盘练习珠算;佣工少年则暗暗背起《三字经》。一个成了日后“战神”,一个成了“长沙土皇帝”。宿命的伏笔,就写在这一扇柴门后。 北伐开始后,唐生智麾下黔军改编,许克祥因与上司龃龉,由旅长降为团长。看似贬职,却让他意外接管长沙市政和公安。当别的军官还在前线拼刺刀,他已把手伸进码头钱柜与鸦片行号。地方财政、警察、工会,全部被他握在指间。长沙人暗地叫他“二十四点红灯”——红灯一灭,谁都保不住脑袋。 1927年5月21日夜,湘江水面雾气翻滚。许克祥发布三道暗号:先让残疾老兵在街口挑衅;再让线人写上“打倒汪精卫”贴满墙;最后带卫队冲入印刷厂、邮局、工人俱乐部。不到天亮,70多处革命据点哑火,三千余人尸横巷陌。血腥过后,他晋升师长,用的仍是那两句话——“维护治安”“清除赤匪”。汪精卫听完汇报,摇头感叹:“这位许师长,比老蒋快一步。” 荣光只维系了一年。1928年坪石一役,朱德、陈毅率不足万人的队伍截断湘桂铁路。许克祥却自信“围歼残匪三日可毕”。结局是四个团被端,步枪、迫击炮、弹药箱全成了红军“新仓库”。当红军战地医生数战利品时,陈毅打趣:“这位许师长,可真像运输队长。”这句嘲讽很快传到南京,蒋介石拍案大骂。许克祥自此在中央军的会议里低着头,再不敢多言。 围剿红军的后续行动中,许克祥更加残酷。他曾命人把俘虏捆在山寨炮口,拉洛阳铲扬言“示众三日”。监察院暗访后在密档里塌缩一句:“手段极劣,用刑失当。”文件没有发出,但印章已经按下,足够为将来的抛弃埋下证据链。 派系裂痕随着军备差距显形:黄埔系换领汤姆逊冲锋枪,他的部队还扛着汉阳造;空军空投的罐头运到前线先分黄埔旅,剩余的才轮到湘军。许克祥心知肚明,却无力改变。当蒋介石提出“整编地方部队”时,他既无后台也无舆论支持,只能递上“病退申请”,将自己摘出漩涡。 抗战开打,他成为军事参议院里的一张椅子。南京陷落后,中枢西迁,椅子跟着被装上火车,三进重庆、两到桂林,却再没进入作战图上。有人揶揄:“许参议,打仗没您名字,开会少您还真行。”纸面的权威换不来一支步枪,连跟他同乡的陈赓,也已在八路军序列中指挥“百团大战”。 1949年冬,他随败军到台湾。总统府给了一个“国策顾问”的头衔,另外配一栋新竹小楼。遗憾的是,地方仕绅对他的到来并不欢迎——有人翻出“马日事变”的旧账,指名道姓要求驱逐。一封又一封抗议信送到台北,上层只得把别墅收回,改安置他在眷村十坪斗室,薪饷也打了折扣。 晚年,他闭门写《马日事变回忆录》。逐字逐句极尽辩解,却回避了血案细节,把坪石惨败归咎“山路泥泞”。书桌上一张旧照——身着大氅、腰佩指挥刀,依旧英姿,只是那双手因帕金森微微抖动。护工端茶,他自嘲:“枪握多了,毛病也多。”话音未落,竟呛出一阵干咳。 1964年秋,他抱病呈请“魂归湘江”。台当局准其火化,却只批准骨灰撒向海峡中线。那一年,北京的陈赓大将正在整理《作战经验总结》,写到坪石,还特意加一句:“敌军指挥失措,士气先裂。”同乡二人的名字,再次出现在同一份文件,却分列胜败两侧。 许克祥的故事,并不只是个人沉浮,更是一场派系和时代的合谋。暴力、投机、宗派、权力,这几个词交织成一张黏网,最终把他困在47岁那场“被退休”的尴尬里。若问罪魁,是他亲手染下的血,也是那个风雨如晦年代对“地方军阀”与“反共急先锋”双重角色的利用与废弃。历史给过他刀锋,也在最需要时抽走了刀鞘。