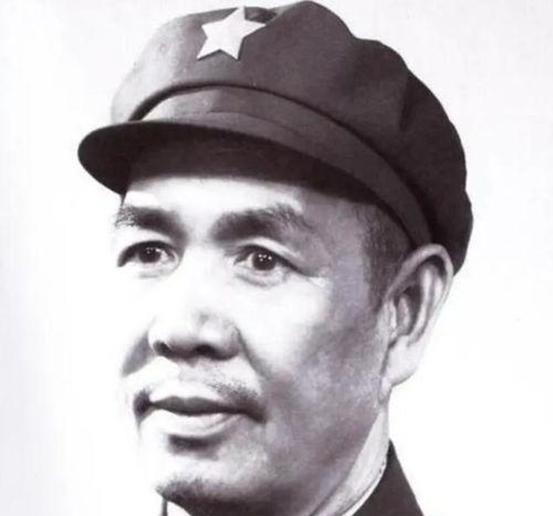

战术指挥能力,非常突出的十位上将,后来谁的任职最高? “1958年冬,北京八一大楼的走廊里,一位年轻参谋低声问身边的电报员:‘听说总参又要调整领导班子,您猜韩司令能不能进京?’”对话只是一瞬,却折射出军中对那些“打仗最狠”的上将们未来走向的好奇。 距离那场1955年的授衔典礼刚过三年,肩章上的三星两条杠仍闪着新鲜的光。57位开国上将,无论是运筹帷幄的参谋高手,还是保障后勤的“无名英雄”,都写进了共和国的战史。但若把目光锁定在“战场临机指挥”这条坐标轴上,十张名字格外亮眼,他们的火炮味更重,也更容易被前线官兵议论。 那十位是谁?名单一摆,总能勾起老兵的作战回忆。韩先楚从琼崖丛林一路赢到鸭绿江,被同行戏称“韩猛子”;刘亚楼则在东北平原上把参谋术玩得出神入化,他的指挥所常常两小时就换一次位置;杨得志更是从湘江突围打到湘赣大地,兵团级火力收放自如。战术素养不同,却都能在瞬息之间拍板,让士兵心里有底。 韩先楚的无败绩记录多半来自“快”和“奇”。1947年孟良崮,他让纵队连夜穿插30公里,一举咬住国民党整编七十四师侧翼;1950年秋,他又在长津湖西侧抓住零下30度的机会截断敌人撤退。前线通讯兵回忆,“他地图摊地上,手里就是一根铅笔,十分钟决定三个营的生死。”这份果敢注定了后来的高位:解放军历史上,能连续统领三大军区的上将并不多,韩先楚算一个。 换到刘亚楼,画面就温和许多。那年东北正下大雪,林彪问:“今晚能打吗?”刘亚楼扫了眼气温记录:“零下二十度,敌人怕冻枪,会缩。”一句话敲定辽沈战役松山突破口。建国后,他被任命为空军首任司令,遗憾的是1965年病逝,若非英年早逝,这位“林罗刘”里的刘,很可能在军委班子里更进一步。 杨得志把“兵团”两个字刻进了战史。衡宝战役,他指挥第四野战军十二万人翻山越岭,七天内两次围歼美械部队。1955年后,他先入总参,再出任北京军区司令,之后兼任中央军委常委,改革初期军队体制调整,大多由他牵头拿方案。军中有人说:“杨司令把兵法写在条令里。”不算夸张。 沿着战史向南,叶飞的名字与江淮大地分不开。华东野战军攻占南京前夜,陈毅只留下一句话:“南京城门要快开。”叶飞率纵队夜行60里,城门破晓前落锁。他后来掌舵海军,完成舰队由近海向远海的初步转型,一度提出“过台湾海峡不靠潮汐”的设想,引起军内哗然,却也奠定了蓝水战略的雏形。 邓华的经历带些传奇。抗战前他主抓政工,解放战争一声令下穿上灰呢军装上阵。四野进军海南,邓华的“水陆立体登陆”令不少同行咂舌。1958年彭德怀被罢免,邓华奉命接替志愿军司令职位,然而一年后调离,职务被按了暂停键,再难返回核心指挥圈,这是不少军史爱好者替他扼腕的地方。 再看杨勇、杨成武、陈锡联、黄永胜,这四位性格迥异,却共享一个标签——硬仗里练出来的“现场指挥家”。1953年金城反击,杨勇一句“把敌人摁在板凳上谈判”传到坑道深处;杨成武则在西北沙场获得“军中赵子龙”的称号,速度是他的标志;陈锡联曾让炮兵连夜炮击皖北铁路,迫使敌军整编师停运;黄永胜战功不少,却因“文化大革命”中的政治角色而声誉受损,纯论战术,资历依旧硬。 那么,谁的任职最终最高?若以“军政双线”综合衡量,答案有两档。单看军内序列,杨得志在70年代升任总参谋长,随后进入军委领导层,地位仅次于几位副主席;黄永胜同样当过总参谋长,但1971年九一三事件后被隔离审查,仕途戛然而止,失去了继续上升的可能。再看军政并轨,陈锡联与王震走出了另一条路。陈锡联在70年代末代理军委日常工作,参与几次大规模裁军决策;王震更早跃入国家经济建设系统,先后担任国务院副总理、国家副主席,他在政治舞台上的影响力远超多数同僚。 如果把时间线拉长到1980年代,军队现代化进入关键期,杨得志作为总参谋长主持制定《八五计划》,在战术之外,又补上一笔战略层面的分量。王震则将目光投向西部土地改革和农垦事业,其行政级别虽不低,却已离开指挥席。因此,从“后劲”这一指标看,杨得志在纯军事系统的重量最重;从“跨系统”的综合影响看,王震和陈锡联占先。这个结论在多数军史学者那里获得认同。 有意思的是,十个人中真正一直握兵权到退休的,只剩韩先楚一位。他留守大军区23年,文革风浪中依旧掌兵,转业时已年过七旬。试想一下,如果刘亚楼未病故,或者邓华未被撤职,后来的座次大概率还会改写。 战场是衡量指挥官的第一标准,却不是仕途的唯一决定因素。政治环境、身体状况、个人选择,每一项都可能改变终点站。当年八一大楼里那位年轻参谋或许想不到,几十年后再翻资料,挖掘的已不仅是哪个上将官至何职,更是“战术型将领如何在和平年代找到合适位置”这个更大的命题。面对历史留下的多重路径,这十位上将的经历给出了不同答案,而这些答案,今天仍能为研究军队管理、将领成长提供借鉴。