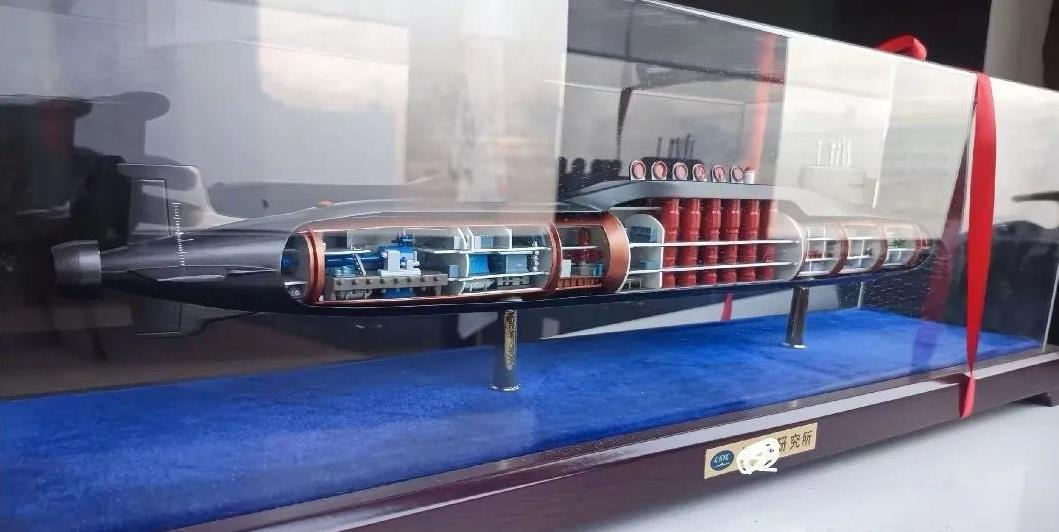

[微风]为什么说现代战争,任何潜艇在反潜机面前都没有隐身可言?因为再好的潜艇,其实也完全没有办法做到真正隐身,只要你动起来就会露出破绽。 总有人觉得潜艇是深海里来无影去无踪的幽灵,但这个想法早就过时了,在现代战争中,潜艇所谓的“隐身”更像是一种在被发现前转瞬即逝的状态,而非绝对的不可见。 潜艇最大的矛盾就出在它自己的核心使命上,为了发挥价值,它必须得动起来,可恰恰是这“一动”,就成了它暴露的开始,这就像一个天生的悖论,给它的隐身能力画上了一道无法逾越的上限。 首先是声音,这是老生常谈了,即便今天的潜艇堆砌了各种尖端降噪技术,想做到绝对静默也是天方夜谭。只要螺旋桨在转动,机械在运转,就必然会发出声响。而另一边的反潜声呐,则在不断提升灵敏度,哪怕是极其微弱的噪音都能被精准捕捉。 就算声音问题解决了,物理定律也饶不了它,一艘几千上万吨的钢铁巨兽在水下穿行,必然会搅动海水,留下一道看不见的“尾迹”,这和飞机划过天空留下航迹是一个道理。这道尾迹里,水的温度、盐分、密度都会发生极其微小的变化。 这些细微的扰动逃不过反潜机上那些特种传感器的“法眼”,潜艇当然可以尝试通过各种蛇皮走位来减弱这些痕迹,但代价是惨痛的——航速和灵活性大打折扣,直接削弱了作战效率。这就陷入了一个死循环:不动就是废铁,一动就可能暴露。 而反潜方,尤其是反潜机,玩的根本不是单打独斗,而是“系统集成”的艺术,无论是固定翼巡逻机还是直升机,它们本身就是一个空中作战平台,把各种探测器捆绑在一起,形成一个“系统之系统”。 这套体系可以说是全方位无死角,声呐系统是它的耳朵,负责捕捉潜艇发出的任何声响。特种传感器是它的眼睛,紧盯水下那道非声学的尾迹。 潜艇那个巨大的金属壳体,还会扰动地球磁场,这恰好成了磁异常探测仪的靶子,再加上红外感应、雷达扫描等五花八门的手段,构成了一张立体的探测网。 这张大网的可怕之处在于它从不同的物理维度给潜艇“画像”,你躲得过声呐,不一定躲得过磁场探测;你规避了水文变化,雷达可能又发现了你的通气管。多种手段的叠加让反潜的成功率实现了指数级的提升。 然而,这还不是最顶级的玩法,现代反潜的最高境界是把整个战场环境变成一个巨大的探测器,从被动的“猫鼠游戏”升级为战略上的“守株待兔”。 具体怎么做?就是对目标海域进行持续不断地系统性扫描,这往往需要空中、水面甚至水下力量的协同作战,他们的目的远不止是找到眼前的某艘潜艇,而是在给这片海洋建立一个无比详尽的“背景数据库”。 就像美国在南海等关键水道部署的水下传感器网络,其核心任务之一就是采集全面的海洋环境数据,搞清楚在“正常”情况下,这片海的水文、声场、磁场是什么样的,这种对环境的实时监控和数据积累一旦完成,就等于布下了一个天衣无缝的陷阱。 当这片海域的背景数据被完全掌握后,任何一艘潜艇的闯入,其自身携带的声学、水文、磁场等所有物理签名,都会成为这片平静背景下的“异常信号”,反潜力量不再需要大海捞针,而是可以根据警报,对异常区域进行精准的集中追踪。这种预先布局,在冲突爆发时,就是决定性的战略优势。 所以,结论已经很清晰了,潜艇因其运动本性,无法抹去自身的物理签名;而反潜方则通过一个多模态的感知网络,系统性地捕捉这些签名。最终,最高层次的对抗,已经演变成了对海洋环境信息的战略控制。 潜艇的“隐身”神话早已破灭,在今天这个日益透明的战场上,它的生存之道不再是追求虚无缥缈的“看不见”,而是在一个被严密监控的玻璃鱼缸里,如何利用各种手段,让自己被发现的时间,晚一点,再晚一点。