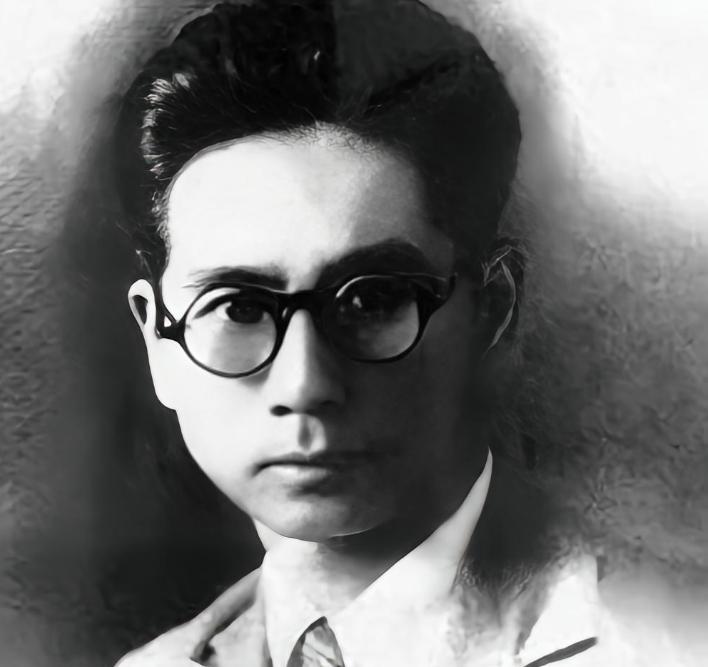

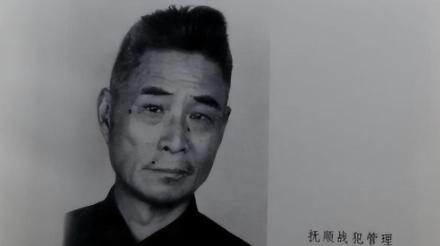

1953年,西康军区司令员刘忠,听说母亲尚在人世,就带妻子回家探亲,回家后,他见原配也在,顿时大吃一惊:“你怎么也在?” 刘忠1906年出生在福建上杭县才溪乡一个贫农家里,原名叫刘永灿,小名叫太平,本是家里盼他一生平平安安。家里穷得叮当响,他从小就帮着干农活,年纪轻轻就学泥瓦匠,扛着工具去给人砌墙抹灰补贴家用。15岁那年,父母给他张罗了门亲事,娶了邻村的王四娣,她是个实打实的农家姑娘,干活麻利,从小就帮家里纺纱织布。两人结婚后,日子过得紧巴巴的,刘忠继续外出做工,王四娣在家操持家务,日子虽苦但也算平稳。1927年春天,刘忠接触到农民协会,开始参加当地活动,慢慢接受革命想法。两年后,1929年,他直接参与了才溪农民暴动,那时候他23岁,正式加入中国共产党,还投身中国工农红军。从此他走上军旅路,一去就是多年没音讯。王四娣在家等着,日子越过越难,但她咬牙坚持下来。 刘忠入伍后,先在红四军第三纵队当排长,带兵打仗,逐步升职。长征那几年,他跟着部队翻雪山过草地,吃尽苦头,队伍减员严重,但他一直坚持下来。抗日战争爆发后,他调到晋察冀军区,当分区司令,组织游击战,打击日军补给线。解放战争时期,他指挥部队参加多场战役,攻城拔寨,立下不少功劳。1952年,他被任命为西康军区司令员,次年还授了中将军衔。这时候他收到老家来信,说母亲80多岁了还活着,这消息让他一下子想起多年没见的家人。刘忠赶紧安排时间,带着妻子伍兰英回福建探亲。伍兰英也是军人,两人是革命伴侣,一起经历了不少战斗。 回家路上,刘忠想着多年没见的母亲,心里五味杂陈。进村后,他直奔老屋,看到灶台边忙活的竟然是王四娣,她这些年一直没走,守着家业照顾婆婆。刘忠没想到她还在世,以为早没了音讯。王四娣这些年过得不容易,白天干农活挣工分,晚上纺纱换点盐巴钱。最苦的时候,她把自己的口粮省下来给婆婆,自己饿得不行还坚持干活。村里有人劝她改嫁,她死活不肯,坚持说自己是刘家媳妇。伍兰英看到这一切,主动上前拉手,两人就这样认识了。刘忠给母亲磕头,老太太摸着他的军衔,说了好几遍回来就好。那晚,他们分住偏房,王四娣早起熬粥,多放了点米,伍兰英帮着挑水劈柴,还把带来的军粮倒进缸里。 这些年,王四娣不光照顾婆婆,还帮村里人干活,换取点东西维持生计。她纺的纱线细密,村里人都说她手艺好。婆婆年纪大了,王四娣天天给她洗衣做饭,从没抱怨。刘忠回家后,了解到这些情况,县里想给她发红军家属补助,她推辞了,说自己还能劳动,让给更需要的人。刘忠从工资里扣钱寄回,她收到后转手捐给村里办识字班,帮助乡亲们学文化。村里五保户多,她常挎篮子送鸡蛋去,篮底还垫着刘忠寄来的新毛巾。伍兰英也参与进来,两人配合默契,帮着村里改善生活。 刘忠的军旅生涯充满了坎坷,从红军起步,到抗日和解放战争,他指挥过突击队,在湘江战役中带兵冲锋。长征路上,部队啃树皮充饥,他组织士兵互相扶持,坚持走完路程。晋察冀时期,他设伏埋雷,截击敌军车队,破坏补给。解放战争中,他负责攻克城市,调整部队部署,确保胜利。西康军区工作时,他管理后勤,保障部队供给。这些经历让他成长为高级将领,但也让他远离家乡多年。王四娣在家乡的坚持,让人看到普通人的韧劲,她没文化却懂道理,守家二十多年,没让婆婆受委屈。 回家探亲后,刘忠和伍兰英短暂逗留,帮着修缮老屋,添置些东西。王四娣继续她的日子,纺纱干农活,从不闲着。县干部来访,了解情况,她还是那句,能干活就不领补助。刘忠寄钱,她捐给村办班,村里人学字识数,慢慢改变面貌。五保户收到她的鸡蛋,日子好过些。改革开放那年,刘母九十岁,在睡梦中走了,出殡队伍长达两里地,王四娣和伍兰英一起捧遗像,墓碑上刻着孝子刘忠,下面压着旧布鞋图案,正是当年刘忠离家时那双。 刘忠继续在军区工作,管理事务,保障部队稳定。王四娣在家乡安度晚年,两人偶尔通信,伍兰英寄衣物,她仔细叠好收起。2002年,刘忠在北京逝世,享年96岁。他的故事流传下来,体现出革命年代的家庭担当。王四娣的坚持,让人看到农村妇女的坚强,她没改嫁,没抱怨,就那么守着家业。伍兰英作为伴侣,也尊重这一切,三人关系融洽,没起冲突。