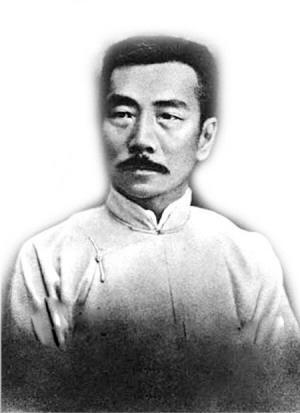

鲁迅有一次参加饭局,林语堂也在其中。林语堂幽默地说笑:“一次几个广东人讲着粤语,我一句都听不懂。于是,我故意讲英语,将他们都吓住了……”话没说完,鲁迅拍桌大骂:“你是什么东西!你想借外国话,来压我们自己的同胞吗?!” 周树人,笔名鲁迅,1881年出生在浙江绍兴一个破落的书香门第。幼年家道中落,他早早承担起生活的重担,却从未丢下对知识的渴求。清末科举废除,他远赴日本仙台学医,接触西方科学与思想,后来弃医从文,决心用笔唤醒沉睡的国人。他的《呐喊》《彷徨》直面社会弊端,文字如刀,剖开封建礼教的虚伪面纱。他的杂文更如利矛,批判官场腐败、揭露人性丑恶,每一篇都像一记重拳砸向麻木的社会。鲁迅身形清瘦,眼神锐利,常穿朴素长衫,走在上海街头,路人总忍不住多看几眼。他一生不向权势低头,哪怕身处逆境,仍以笔为武器,战斗到生命的最后一刻。 林语堂,1895年出生在福建漳州一个山村,家中虽不富裕,却充满书香气息。他在教会学校长大,英语流利,少年时就对中西文化着迷。留学哈佛后,他回国在北京大学教书,主编《论语》杂志,提倡幽默与性灵。他的散文轻松风趣,笔下常流露对生活的热爱,主张闲适人生,追求个人自由。他的小说《京华烟云》细腻生动,展现中国家庭的悲欢离合。他还致力于中西文化交流,将中国古典文学译成英文,试图让世界看见东方的智慧。林语堂风度翩翩,谈吐幽默,喜欢在朋友间讲笑话,活跃气氛。 鲁迅与林语堂早年交情甚好,1920年代在北京常一起讨论文学,分享对新文化运动的看法。鲁迅欣赏林语堂的才华,邀他为《语丝》撰稿;林语堂也敬重鲁迅的深刻洞察,称他为文坛的旗手。林语堂在厦门大学当校长时,还力邀鲁迅去教书,鲁迅在信中提到对林氏夫妇的感激。然而,思想上的差异逐渐显现,鲁迅以批判社会为己任,林语堂则更关注个人生活的乐趣,两人的分歧为后来的冲突埋下伏笔。 1929年8月29日晚,上海南云楼饭店的一场聚会,成为鲁迅与林语堂友谊破裂的转折点。这场饭局由出版商李小峰发起,此前他因拖欠稿费惹怒鲁迅,鲁迅甚至准备告他。眼看矛盾升级,李小峰赶忙还清欠款,并设宴款待鲁迅,邀来林语堂、郁达夫、杨骚等人,试图缓和关系。饭局上,林语堂谈起在香港的见闻,提到有次听广东人讲粤语,他一句听不懂,干脆用英语应对,把对方“吓傻了”。他讲得眉飞色舞,颇为得意。 鲁迅听后勃然大怒,猛拍桌子,指着林语堂斥责他用外国话压迫同胞,质问他居心何在。这句“你算什么东西”不仅是对林语堂个人行为的否定,更是对他态度的强烈不满。在鲁迅看来,林语堂的举动透着洋派做派,仿佛在炫耀自己的英文能力,贬低不懂外语的同胞。这种行为触碰了鲁迅对民族尊严的底线,尤其在当时国人备受列强欺凌的背景下,鲁迅对任何有损民族自尊的行为都格外敏感。 这场争执并非单纯的口舌之争。饭局前,鲁迅对李小峰拖欠稿费的做法早已不满,而林语堂在席间对李小峰的态度显得暧昧,未能明确站在作家一边。杨骚提到对李小峰的不满,林语堂随口附和,却未深究,这让鲁迅觉得他缺乏是非观。加上林语堂的“英语笑谈”,鲁迅认为他不仅轻浮,还透着一股优越感,与自己坚守的民族立场背道而驰。郁达夫等人见状赶忙劝和,试图平息风波,但鲁迅与林语堂的裂痕已无法弥补。 这场饭局后,鲁迅与林语堂的交情彻底断裂。鲁迅当晚在日记中记下对林语堂的不满,称其言辞刻薄,态度不堪。林语堂也在日记中写道,与鲁迅的对骂“颇有趣”,认为鲁迅过于敏感。两人从此不再往来,昔日并肩推动新文化运动的盟友,变成了陌路人。郁达夫的调解虽让当晚的争执未进一步升级,但两人心中的芥蒂已根深蒂固。 争执的根源远不止饭局上的口角。鲁迅与弟弟周作人失和,林语堂却与周作人走得更近,这让鲁迅感到被疏远。此外,两人在文学理念上的分歧越发明显。鲁迅认为文学应为社会变革服务,他的杂文针砭时弊,字字如刀,誓与腐败势力斗争到底。林语堂则转向闲适文学,推崇幽默与性灵,主张以自我为中心,享受生活乐趣。他主编的《论语》杂志充满轻松笔调,与鲁迅的战斗精神形成鲜明对比。鲁迅曾在文章中提到,林语堂的性灵文学与辜鸿铭的复古思想无异,透露出对他的失望。 1930年代,林语堂赴美发展,埋头翻译中国文化,创作《生活的艺术》,试图向西方展现东方智慧。他的书桌旁常堆满手稿,英文打字机敲出清脆声响,书畅销欧美,成为文化交流的使者。鲁迅则留在上海,继续以笔为矛,批判社会黑暗。他的寓所简陋,书桌上墨砚常湿,杂文集《且介亭杂文》字里行间透着不屈的斗志。1936年10月,鲁迅因肺病在上海病逝,桌上留有未完的手稿,笔尖墨迹未干。林语堂晚年定居台湾,1976年3月去世,书房仍摆满中英文书籍。两人各在文坛留下深远影响,却因一场饭局,友谊化为遗憾。