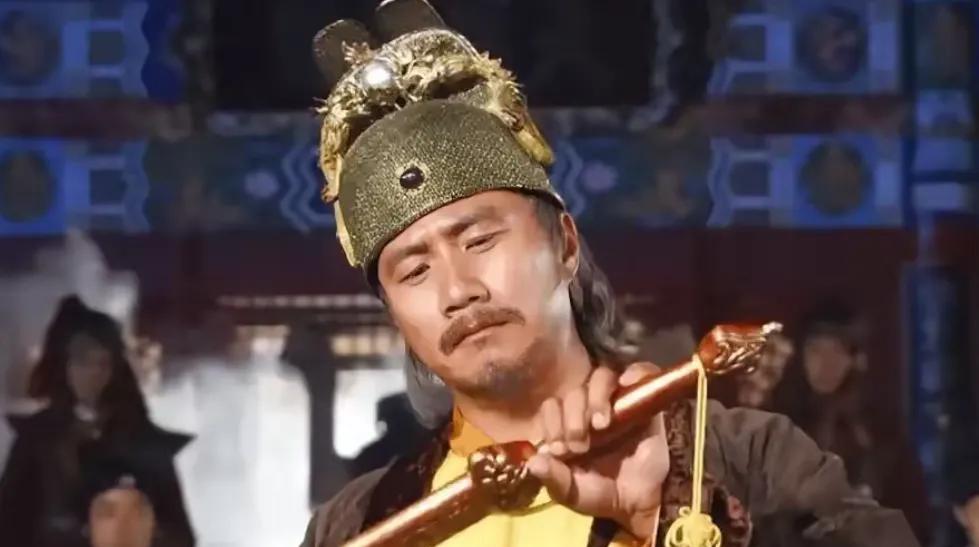

1402年,45岁的方孝孺被朱棣下令凌迟处死,刑场上,被他牵连的873名族人和门生早已尸横遍野,血流成河。但方孝孺宁可牺牲自己的十族,也不愿降服于朱棣。 方孝孺出生在浙江宁海一个普通官员家庭,从小就显露出聪明劲头,乡里人叫他“小韩愈”,因为他读书特别快,一天能啃一寸厚的书。父亲方克勤是济宁知府,为人正直,但后来卷入空印案,被朱元璋处死。这事对方孝孺打击不小,他守孝三年,之后继续求学,拜在著名学者宋濂门下。宋濂是明初大儒,方孝孺跟着他学儒家经典,特别注重仁义和治国之道。 年轻时,方孝孺就展现出才华,有次宋濂接到朱元璋任务要写文章,却喝醉了没写成,方孝孺代笔,写得特别好。朱元璋看出来不是宋濂的手笔,召见方孝孺,发现他学识渊博,但觉得他太刚直,书生气重,就安排他去蜀王府教书,希望磨磨他的棱角。在王府,方孝孺教蜀王世子,强调原则,不搞圆滑,这让他名声更大,但也注定在官场不好混。建文帝朱允炆上台后,重用方孝孺,让他当翰林侍讲,参与国家大事。方孝孺建议削藩,因为藩王势力太大,对朝廷是隐患。 朱允炆听他的,急着动手,结果捅了马蜂窝,燕王朱棣以此为由起兵。这场靖难之役,方孝孺是建文帝的核心谋臣,写了很多讨伐朱棣的诏书。朱棣打到南京,建文帝下落不明,方孝孺被抓。朱棣想用他来正名,让他写即位诏书,方孝孺拒绝,朱棣怒了,下令处死他,并株连亲友和学生。历史记载,这牵连了873人,包括亲族和门生,这在当时是罕见的残酷惩罚。 方孝孺的刚直,让他成为建文忠臣的代表,但也导致了这场大祸。 朱棣的靖难之役,本质上是叔侄争位,方孝孺卷入其中,成为牺牲品。朱棣起兵时,打着清君侧的旗号,指责齐泰、黄子澄这些大臣误导建文帝。方孝孺作为削藩政策的推动者,自然是朱棣的眼中钉。战争打了四年,朱棣军队南下,建文朝廷内部不稳,李景隆这样的将领还投降,加速了失败。 南京城破后,朱棣入主皇宫,先是稳住局面,然后清算旧臣。方孝孺被押上殿,朱棣亲自劝降,希望用他的名声来洗白自己篡位的事实。方孝孺不从,坚持建文帝的正统,这彻底惹怒朱棣。朱棣下令凌迟方孝孺,就是用刀慢慢割肉,让他痛苦而死。同时,株连范围扩大到亲族、朋友和门生,总共873人被杀。 许多学者认为,这可能是后人夸大,以突出朱棣的残暴和方孝孺的忠义。实际人数从各种记载看,有847或873人,但有证据显示,不是全灭,因为后来还有后裔被赦免。朱棣这么做,一方面是报复,另一方面是震慑那些还忠于建文帝的官员。方孝孺的妻子和儿子自杀,女儿投河,家族几乎崩塌。这在明初政坛引起震动,很多文人私下感叹,但不敢公开议论。朱棣上台后,改元永乐,开始一系列改革,但靖难留下的阴影,一直影响明朝的文官体系。 朱棣当上皇帝后,没闲着,他迁都北京,加强北部防线,还派郑和下西洋,展现大明国力。这些事看似风光,但根子上是靖难胜利的延续。方孝孺死后,他的书一度被禁,藏书者有罪,朱棣想抹掉他的影响。但方孝孺的思想,强调仁政和忠义,在民间流传。仁宗朱高炽上台时,下旨赦免方孝孺的堂兄方孝复,这算是松了口气。万历年间,又释放一千多因株连戍边的后裔,证明家族没全灭。 弘光帝追赠方孝孺太师,谥文正,在闽南甚至被奉为神明,与铁铉、景清并称三府千岁。 明神宗时,在南京建表忠祠,纪念建文忠臣,方孝孺位列其中。这反映出后世对他的认可,也间接批评了朱棣的暴行。朱棣的统治奠定了明朝中期的稳定,但靖难导致文臣力量削弱,武将和宦官崛起,后来的土木堡之变等祸根,都能溯源到此。方孝孺的事,让人思考忠义的代价,在乱世里,刚直有时是双刃剑。历史学家考证,诛十族的说法源于野史,可能被清朝篡改,以黑化明成祖。 方孝孺的悲剧,不光是个人的,还牵扯到明初的政治格局。朱元璋分封藩王,本意是拱卫中央,但没想到引发内乱。建文帝急于削藩,方孝孺是主要推手,他们没考虑好时机,结果给了朱棣机会。朱棣胜出后,大杀建文旧臣,齐泰、黄子澄、练子宁等都遭殃,方孝孺是最典型的。株连873人,这数字在各种史料里一致,但是否包括第十族,有争议。 一些研究指出,清朝修史时,可能夸大以贬低明成祖,因为清是外族入主。真实情况是,方孝孺亲族和门生多被杀,但有幸存者,如次子后裔在民间延续,现在还有数万方姓后人。这戳破了全灭的说法。 朱棣晚年北征蒙古,病死途中,留下永乐盛世,但也埋下宦官专权的隐患。方孝孺的著作,如《逊志斋集》,虽被禁,却在后世重见天日,影响了明代文人。他的故事,成了忠臣典范,但也让人反思,愚忠是否值得。明朝延续二百多年,到灭亡时,人们还讨论靖难的是非。 靖难之后,明朝进入永乐时代,朱棣推行一系列政策,修《永乐大典》,这是部大百科全书,汇集古籍,影响深远。他还北征鞑靼,巩固边疆,下西洋宣扬国威。这些成就,让人看到他作为皇帝的一面,但不能忽略对手的代价。方孝孺被杀,株连广泛,873人中包括很多无辜学生,这在儒家社会是耻辱。