日本从上到下,从官方到民间,对侵华战争并不是认罪,而是反思,而且他们反思的并不是战争的罪行,而是反思自己为什么战败了,好为将来再次侵华吸取经验,总结教训,做好准备。从如此奇葩大胆的言论中,我们不难看出,小日子亡我之心始终不死,它们还想卧薪尝胆,妄想等我们衰落了,再次发动侵华战争,让历史重演! 就在今年8月15日——日本无条件投降80周年纪念日,日本前驻华大使垂秀夫在公开演讲中再提“卧薪尝胆”,声称“日本战败的原因必须深刻总结,为未来国家战略积累经验”。 这番话并非一时失言,而是近年来日本政界、学界乃至主流社会一种愈发清晰的“反思”逻辑的缩影:不是反思战争罪行、不是忏悔侵略暴行,而是一场彻头彻尾的战略复盘。 从语言到行动,从教科书到军舰,这种“反思”背后,是日本悄然积蓄的再军事化能量,是其对再次崛起并挑战中国的长期谋算。日本并不是不记得战争,而是以一种极为扭曲的方式记住它。 在德国,纳粹罪行是全民忏悔的历史教材,而在日本,侵略战争却被包装成“进入亚洲”、“保卫祖国”,南京大屠杀被淡化为“争议性事件”。 甚至有几十所学校使用的教科书中,已不再出现“慰安妇”三个字。 文部科学省数据显示,自2000年至2023年间,经审核通过的初高中历史教科书中,关于二战日本加害行为的内容逐年缩减,比例从原本的15%跌至不足6%。 日本不是在遗忘历史,而是在有组织、有目标地重塑历史。更荒诞的是,靖国神社作为供奉14名甲级战犯的场所,从未被日本政府正视其历史污点,反而成为政客竞相参拜的“必经之地”。 2023年,仅在一年内,包括当时的内阁成员和国会议员在内的总计78人参拜靖国。每一次参拜背后,都是对历史的再次挑衅,更是对未来方向的隐晦宣示。 日本不是在悼念亡灵,而是在试图将战争罪人包装成“民族英雄”。当然,历史的扭曲并非仅限于课本或神社。 在日本社会的主流记忆中,广岛、长崎的核爆受害、东京大轰炸的惨烈才是“战争”的核心记忆。加害者的罪行被有意遮蔽,受害者的身份却被无限放大。 在这种扭曲中成长起来的年轻一代,对侵华战争的认知模糊甚至逆转。 2022年一项由《朝日新闻》发布的民调显示,18至29岁年龄段中,仅有33%的受访者认为“日本对二战应承担主要责任”,远低于60岁以上群体的72%。这不是代际差异,这是系统性洗脑的结果。 更值得警惕的是,这种“反思”并非停留在纸面,而是正转化为现实的军事准备和战略布局。过去几十年日本一直打着“专守防卫”的旗号维持和平形象,但现实却是。 自2015年安保法案修订后,日本自卫队已可在“防卫盟友”名义下进行海外部署。2024年,日本国防预算首次突破GDP的1%,达到创纪录的7.2万亿日元。 远程巡航导弹、“出云”号航母化改造、F-35B隐身战斗机部署一一到位。这些不是防御性动作,而是具备明确打击能力的战略装备。 日本还在加紧与美国、澳大利亚、印度等国通过“四方安全对话”(QUAD)构建“亚太版北约”,并与北约建立更紧密的防务合作机制。 这套组合拳的核心目标并不复杂:压制中国发展,构建区域对抗格局。在国际舆论场上,日本还在积极推动“中国威胁论”,试图以“价值观联盟”的名义为自身军事扩张寻找合法性。 从更深层看,日本的这种战略思维有其文化和历史根源。在日本历史中,从战国大名到明治维新,失败从来不是耻辱,而是“卧薪尝胆”的起点。 失败之后总结教训、积蓄力量、伺机反击,是其战略文化的一部分。 垂秀夫所谓“卧薪尝胆”,并非修辞,而是一种历史惯性。更令人不安的是,今天的日本正借助半导体、能源、稀土等关键产业链的重构,加紧战略储备,为“等待时机”做足准备。 与德国的彻底悔罪不同,日本的“反思”从未脱离其实用主义轨道。 德国经历了纽伦堡审判、去纳粹化、欧洲一体化的政治改造,而日本则在美国主导下完成重组,成为亚太战略前沿的“带刀侍卫”,军国主义根源未被彻底清除。 更何况,在神道教主导的耻感文化中,“败仗”是羞辱,“罪行”反而不是必须忏悔的对象。这种文化心理,使得日本对战争的反思天然缺失道德维度,只剩战略意义。 对中国而言,最大的风险不在于日本已经做了什么,而在于它正在悄悄地准备做什么。 他们在等待中国的“窗口期”:老龄化、科技封锁、台海紧张、南海争端……他们在观察我们是否会出现战略失误,是否有机会复制1931年的“九一八”、1937年的“卢沟桥”。 他们在等一个时机,一个可以再次“进入中国”的借口。面对这样的日本,中国必须保持高度警觉。一方面,要继续加强历史真相的话语权,像南京大屠杀档案申遗这类国际行动需持续推进。 另一方面,在军事层面必须加快现代化步伐,构建强有力的反介入能力,确保日本再也无“进入”的机会。

![你问为啥?明知故问[吃瓜]热点观点](http://image.uczzd.cn/3529448561891019083.jpg?id=0)

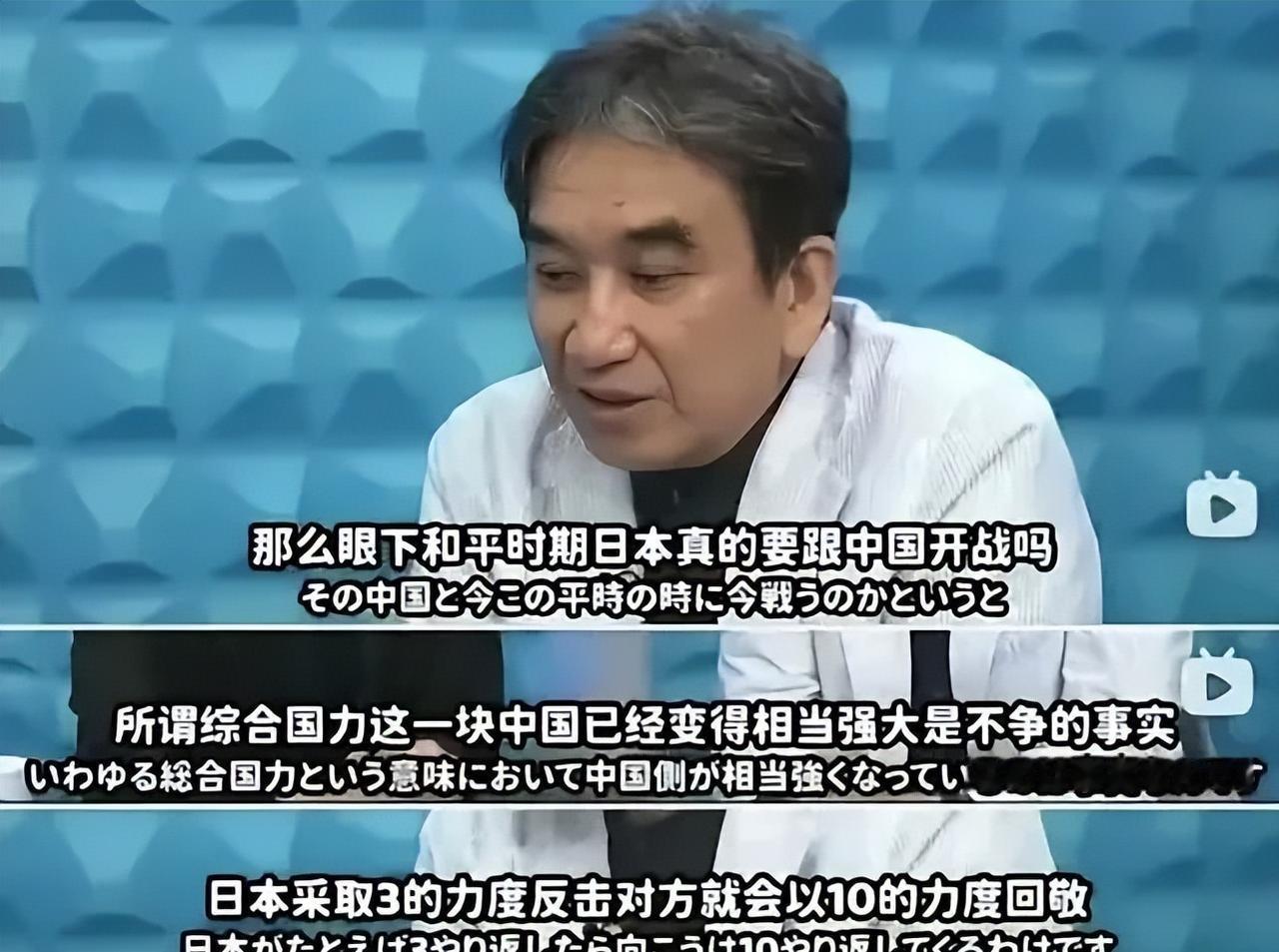

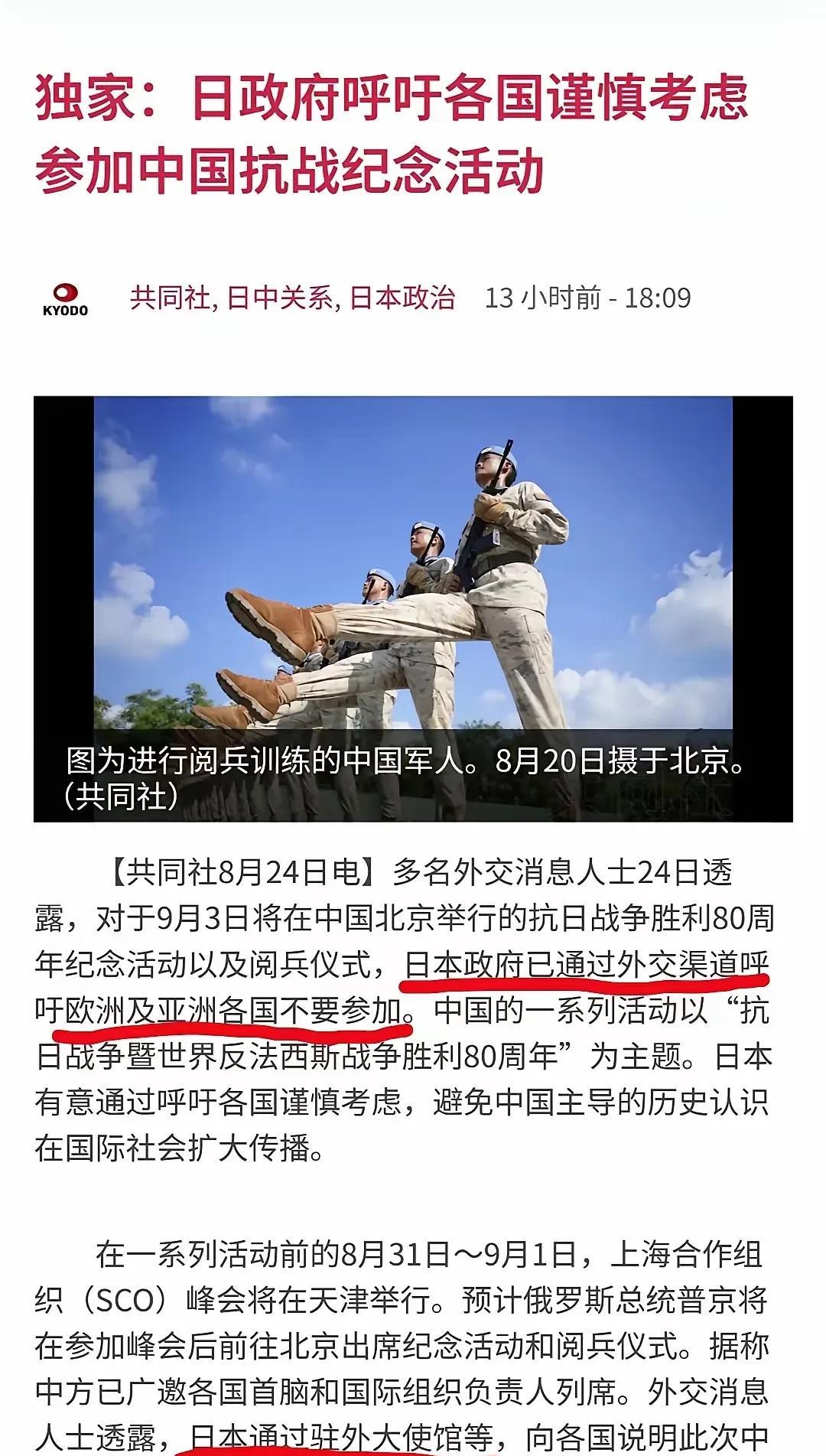

![这不就是倒打一耙吗[???]](http://image.uczzd.cn/4696437745125528090.jpg?id=0)