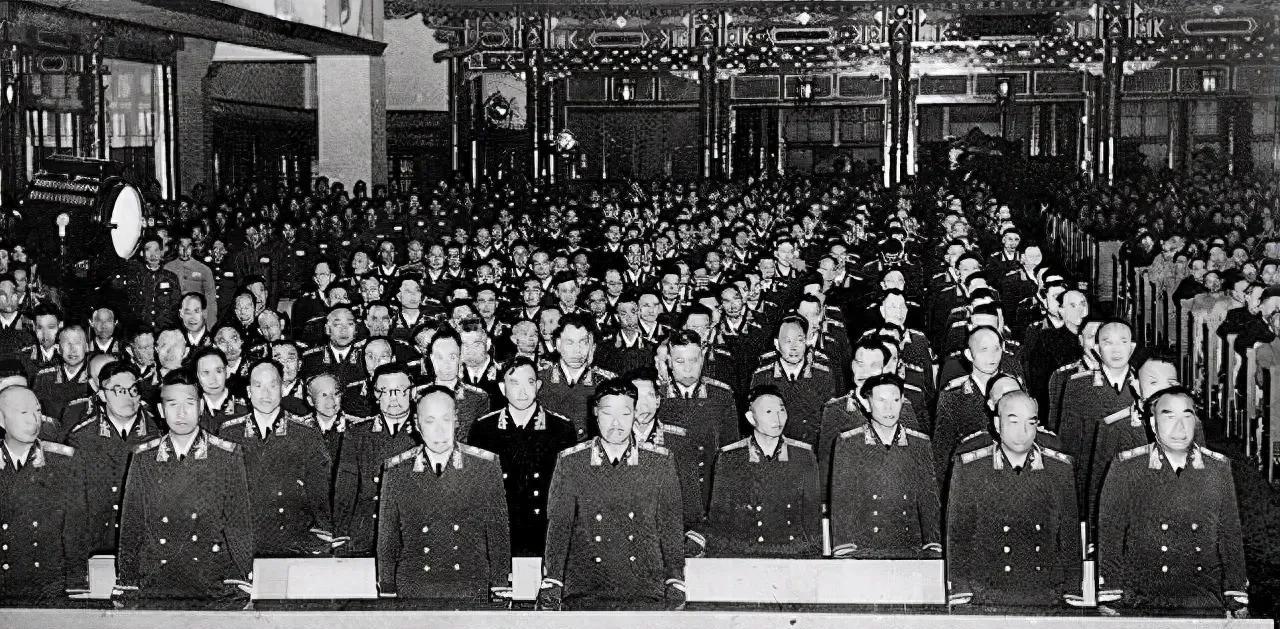

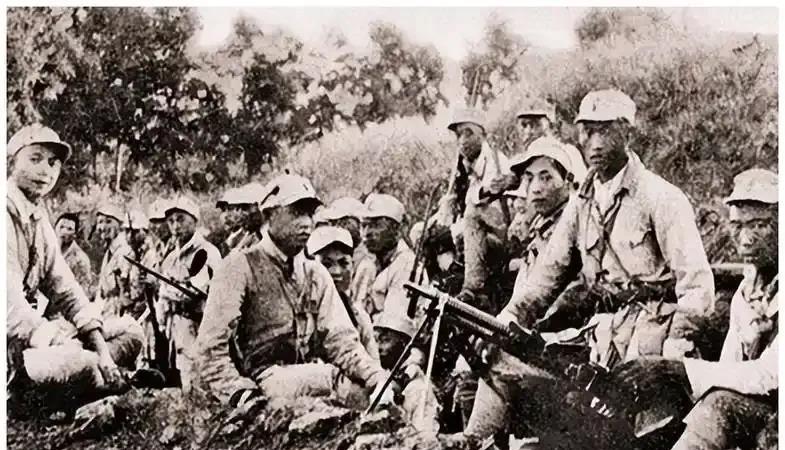

德专家:很多国家都侵略过中国,为何中国对日本人的仇恨最深? 2024年春,一场关于“近代殖民史记忆”的国际研讨会在柏林召开。 当德国汉学家克劳斯教授展示1901年《辛丑条约》签字照时,突然提问:“英国占香港、俄国吞外西北、法国控安南(越南),均对中国造成伤害,为何中国社会对日本的历史记忆最沉重?” 台下沉默片刻,中国社科院近代史研究所的张研究员,举起了一张翻拍的1950年德国赔偿支票副本,金额标注“1200马克,收款人:波兰犹太劳工遗孤”。 接着又展示了一张2023年日本右翼团体在大阪街头的照片:标语写着“大东亚战争是解放之战”,警察在旁无动于衷。 这两张对比鲜明的图片,揭开了问题的第一层答案:战后态度的天壤之别。 德国的反思从不止于象征性道歉:1985年,德国成立“记忆、责任与未来”基金会,联合企业向二战被强征劳工支付总额约100亿欧元赔偿,其中含对中国劳工的专项补偿。 2005年,德国柏林市中心建成“欧洲被害犹太人纪念碑”,2711块灰色石碑刻满受害者姓名,默克尔总理曾多次带外国元首参观。 日本的做法却截然相反。 2023年,日本对华贸易顺差达1180亿美元,某知名汽车品牌在华销量占全球40%。 但同年10月,日本自民党议员山田太郎在国会公开宣称“1937年南京地区的冲突是正常军事行动”,未受任何党纪处分。 2024年3月,日本文部省审定的初中历史课本中,将“731部队”表述为“关东军防疫研究单位”,删除“活体实验”相关描述。 若追溯侵略本质,差异则更清晰。 西方列强的殖民逻辑是“利益优先,文化不干预”。 1860年天津英租界建立后,虽设“工部局”管理,但允许《大公报》等中文报纸出版,报上仍可刊登批判殖民政策的文章。 1898年法国租占广州湾(今湛江),虽建天主教堂,却未禁止当地村民祭祖、过春节,甚至允许粤剧班社在租界内演出。 日本的侵略则是“文化灭根与武力征服同步”。 1895年台湾沦为殖民地后,除了经济掠夺,更推行“渐进式同化”:1915年,台南爆发西来庵事件。 起义领袖余清芳因反对“禁汉语、改日姓”被捕,据台湾总督府档案记载,此次起义后,日本殖民者将全台汉语私塾从210所缩减至37所。 1936年,台湾推行“皇民化运动”,要求民众“创氏改名”,仅半年就有12万户改日姓,不改者被取消选举权。 1931年东北沦陷后,这种文化侵略变本加厉。 1935年,伪满洲国推行“地籍整理”,将东北农民的土地所有权证改为日式“地券”,所有者姓名需用日语书写,沈阳城郊农民王春生因坚持用中文签名,地券被没收,土地被划归日本开拓团。 1938年,伪满“民生部”规定,所有城镇商铺需悬挂“日满一心”牌匾,长春“老鼎丰”糕点铺因延迟悬挂,被停业整顿一周。 1937年全面侵华后,文化破坏进一步扩散。 重庆中国三峡博物馆藏有一本1941年的《论语》,书页边缘有烧焦痕迹,据考证,这是日军轰炸湖南长沙时,市民从火海中抢救出的。 1942年,日军在山东推行“治安强化运动”,砸毁曲阜周边30余座孔庙石碑,其中一座明代“至圣先师”碑被运回日本。 中国人对这段历史的铭记,从来不是“记仇”,而是守护真相。 如今,重庆三峡博物馆的《论语》旁,陈列着台湾“创氏改名申请书”、沈阳伪满地券、曲阜残碑拓片。 每年9月3日抗战胜利纪念日,各地都会举办“历史档案展”,2024年北京展会上,首次公开了1946年东京审判中,731部队士兵的证词录音。 克劳斯教授在研讨会尾声感慨:“当一个民族的文化被试图摧毁,记忆就成了最后的防线。” 确实,西方列强的侵略是“伤筋”,日本的侵略是“动骨”;德国用赔偿与纪念修复伤痕,日本用否认与篡改撕裂伤口。 对中国而言,这份无法释怀,不是对过去的纠缠,而是对未来的警醒——就像那本烧焦的《论语》,即便书页残缺,“仁义礼智信”的印记,永远不会被磨灭。 看完全文特别有共鸣,那些带着伤痕的文物比任何文字都有冲击力 —— 被烧的《论语》、改了姓的地券,不是要记恨,是得记住日本当年不光抢东西,还想刨我们的文化根。 对此,有网友表示,对比德国的认错态度,日本改课本、拜战犯太让人寒心,守护这些文物,就是守住 “我是谁” 的根,这事儿真不是小题大做。 文章用真实文物和档案说话很客观,没刻意煽情却让人心里发沉,西方列强侵略是贪财,但没断文化的根。 日本从改姓名到毁典籍,是奔着灭族来的。 战后德国用赔偿和纪念赎罪,日本却忙着模糊历史,年轻人都快不知道九一八了。 这种对比下,中国人的 “不能忘” 不是记仇,是对历史真相的基本坚守 那么你们觉得是这样吗? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!