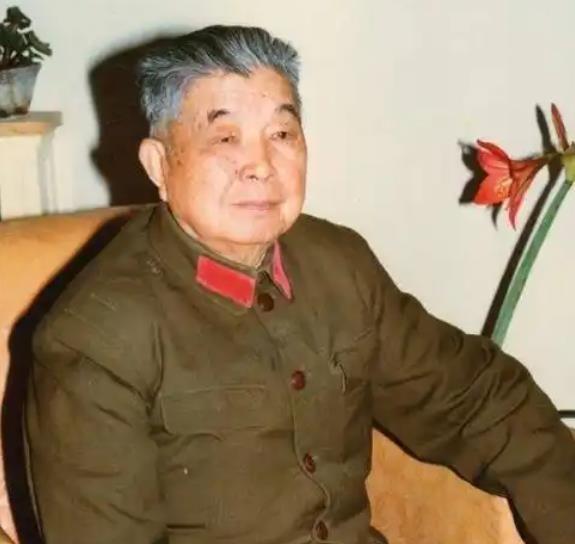

1953年,西康军区司令员刘忠,听说母亲尚在人世,就带妻子回家探亲,回家后,他见原配也在,顿时大吃一惊:“你怎么也在?” 刘忠这个人,出生在福建上杭县才溪乡一个穷苦人家,原名叫刘永灿,小时候家里穷得叮当响,只读了三年私塾就辍学出去学泥瓦匠手艺。那时候乡下日子苦,地主压榨农民,他亲眼见过不少乡亲被逼得走投无路。 1927年春天,他加入了当地农民协会,开始参与一些乡村事务,帮着大家争权益。没多久,闽西地区农民暴动起来了,他也跟着投身进去。1929年初,他正式加入中国共产党,那年他23岁,很快就参加了中国工农红军,从最基层的排长干起。红军队伍里,他一步步升迁,担任过红十二军第二纵队第四支队排长,后来又当上红四军第三纵队第七支队第十九大队政治委员。那些年,反围剿战斗打得激烈,他指挥部队多次打退敌军进攻,积累了不少实战经验。长征开始前,他调到红一军团司令部侦察科长岗位,负责前方侦察,带领小队翻雪山过草地,确保主力部队安全前进。那段日子,条件艰苦,很多人冻饿倒下,但他坚持下来了。 抗日战争时期,他出任晋察冀军区某分区司令员,组织游击战打击日伪军,破坏敌人的补给线。解放战争中,他参与辽沈战役和平津战役,指挥部队攻克多个敌军据点。新中国成立后,他担任西康军区司令员,负责边疆稳定和剿匪工作。1955年授衔时,他成了中将军衔,后来调到中国人民解放军高等军事学院当副院长,一直到晚年退居二线。2002年8月,他在北京逝世,享年96岁。刘忠一生打过数百场战役,注重部队纪律,强调官兵平等,在军中口碑不错。 其实,刘忠的家庭背景也挺典型的农村穷人。他小时候帮家里干农活,学泥瓦匠是为了多挣点钱补贴家用。加入农民协会后,他开始接触革命思想,那时候闽西苏区发展快,他很快就成了骨干。 1929年结婚后没多久,他就随红军北上,留下妻子王四娣在家照顾老人。红军撤离苏区后,王四娣和婆婆遭了不少罪,白匪反扑,把刘家划成赤匪户,公公被逼投井自杀。婆媳俩东躲西藏,靠挖土充饥,村里闲汉还散布谣言想拐卖她们。婆婆见媳妇年轻,主动安排她改嫁给当地造纸工,王四娣也就这样另组家庭,但她一直没忘刘忠,偷偷保存他的旧衣布片。这些年,她帮军属挑水砍柴,公社发补助时总让给别人。刘忠自己呢,长征途中侦察任务危险,他多次踩雪探路,避免部队掉进陷阱。 抗日时,他带队游击,破坏铁路桥梁,敌军围剿时他总能突围。解放战争指挥攻城,他注重战术,减少伤亡。新中国后,在西康军区,他处理边疆事务,稳定当地局势。高等军事学院工作时,他教导学员实战经验,影响了不少后辈军官。刘忠的经历,反映了那个时代革命者的艰辛,从泥瓦匠到将军,一步步走来靠的是实干。 刘忠的探亲之旅,其实源于两年前警卫员回村打听的消息。母亲还活着,在老家乞讨度日,这让刘忠决定带现任妻子伍兰英一同返回福建上杭县才溪乡。伍兰英是参加过妇女独立团的老兵,在延安大生产时纺纱饿晕过,但醒来还问伤员被服够不够。她和刘忠是革命夫妻,一起经历了不少战役。 回到老家,刘忠先见到母亲,那老人白发苍苍,靠捡菜叶过活。刘忠认出母亲后,泪水打湿军服。进老屋时,东厢房出来个妇人,正是王四娣,她头发花白,满脸皱纹,手上还有旧疤。刘忠认出她,王四娣这些年改嫁后生了孩子,但没忘旧情,一直照顾婆婆。刘忠每月从工资扣15元寄回给她,直到她1968年因肺病去世。 王四娣临终握着刘忠照片,嘴边有地瓜粥。伍兰英见到王四娣,摘下羊毛围巾披在她肩上,鞠躬喊嫂子,这举动让在场人感动。刘忠查看老屋,西厢房窗框掉漆,墙上还有王四娣用炭笔记的红军胜仗标记。灶台上半碗地瓜粥是留给婆婆的。王四娣手背疤痕是白匪抽打留下的。刘忠帮她洗衣时看到这些,了解了她的苦日子。苦楝树下,树皮上红军口号模糊了。刘忠离开前,把钢笔给王四娣儿子,那笔在公社识字班传了多年,教出数百农民认字。