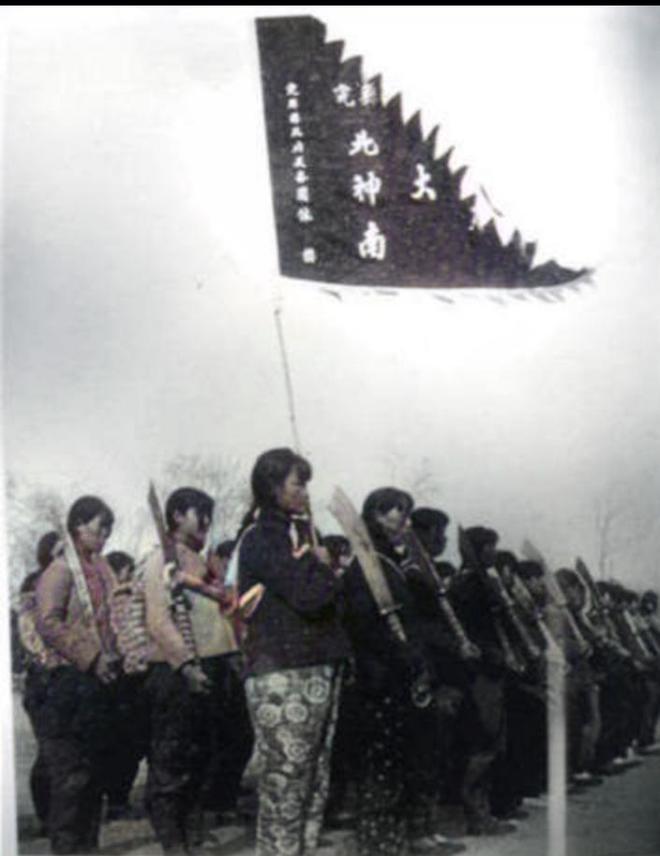

一队巾帼不让须眉的女子--北神南女子大刀队 要说抗战的故事,咱们平时听到的,大多是八路军、游击队、正规部队的战斗,热血又壮烈。但今天想聊的,却是一些在很多史书角落里才会出现的名字——她们是一群拿着大刀的女子,北神南女子大刀队。 很多人可能没听过这个队伍。她们没有像某些著名将领一样留在教科书上,但她们的存在,本身就是那个年代最直接的写照。 1937年卢沟桥事变后,日本全面侵华。对河北、保定一带的百姓来说,生活一下子变成了悬在刀尖上的日子。部队撤退了,县城失守了,村子里的男人不是上了前线,就是流亡在外。老弱妇孺成了“空心村”的主力。 在这种环境下,一群女学生站了出来。石水、丁淑惠,这些名字放在当时就是普通姑娘——保定师范的学生。战争来了,她们没有像一般人那样逃去后方,而是回到家乡,召集姐妹们组织妇女抗日救亡会。有人会问,她们为什么会想到拿起刀枪?其实原因很现实:因为村子必须要守住,妇女如果不站出来,整个地方就等于没有人。 从1938年到1940年,完县几乎所有村子都建立了妇女组织,光妇女自卫队就有上百支,总人数超过五千人。北神南女子大刀队,就是其中最有代表性的一支。 她们的人数不多,十六个人,清一色都是女人。大刀,是她们的主要武器。别小看这十六个人,她们可不是摆样子,而是真刀真枪上过战场的。 平时,她们的日子跟你想象的不一样。不是每天打仗,而是训练、巡逻、站岗、挖地道。白天要练劈砍、刺杀,晚上要防鬼子偷袭。有人受伤了,她们得去抢救;有伪军出没,她们就和其他部队一起剿灭。最难的,其实不是战斗,而是持久的坚持——她们既是战士,又是村子里最普通的女人,要照顾家人,还要随时准备冲出去拼命。 1940年前后,县政府曾多次对这些妇女自卫队进行检阅。那场面至今让我觉得震撼:队伍里有大刀,有红缨枪,甚至还有女人日常干活用的剪刀、锥子,都成了武器。你能想象吗?一群妇女,平常可能还在纺线织布,一旦需要,就拎着大刀去守护家园。那种气势,不比男人差。 她们真能打仗吗?这不是“女流之辈”么?我觉得恰恰相反,她们的价值不是靠杀敌数量来衡量的。要知道,在那个年代,日本鬼子根本不会怜悯妇女儿童。相反,女人更容易遭受屠杀和侮辱。正因为如此,妇女拿起武器,等于是在用生命堵上命运的缺口。 北神南女子大刀队确实打过几次漂亮仗。虽然史料记载不算多,但能确定的是,她们配合抗日部队,多次袭扰过鬼子据点,还帮助救治过伤员。最重要的是,她们的存在鼓舞了整个地区的老百姓。一个村子里连女人都拿起刀来守卫了,男人们还能袖手旁观吗? 这就是意义。她们不是传奇式的“女将军”,而是让人真切感受到的血肉之躯的抗争。 1945年,日本投降。战火熄灭,女子大刀队也解散了。她们回到普通的生活里,做母亲、做妻子、做村里的一员。很多人可能终老在乡间,再没提过当年的刀光火影。历史没有给她们留下响亮的名字,也没有丰碑。但我觉得,她们其实已经完成了一次跨越:从普通人变成战士,再从战士回到普通人。 她们像是“沉默的英雄”,没人替她们讲述,她们的经历就渐渐淡出了大众记忆。直到有人翻出那张泛黄的照片,人们才重新意识到:原来在那个时代,还有这样一群女子,扛着大刀守护过这片土地。 她们不是孤例。整个抗战时期,全国各地都有类似的妇女武装。从东北到华北,从华东到西南,几乎没有哪片土地没有妇女的身影。有人参军,有人送情报,有人直接上战场。这不是被安排好的,而是命运逼出来的。 战争不是英雄个人的事,而是整个民族的事。没有这些默默无闻的普通人支撑,就没有最后的胜利。她们的名字可能不会进教材,但她们的勇气,已经融进了这片土地的记忆。