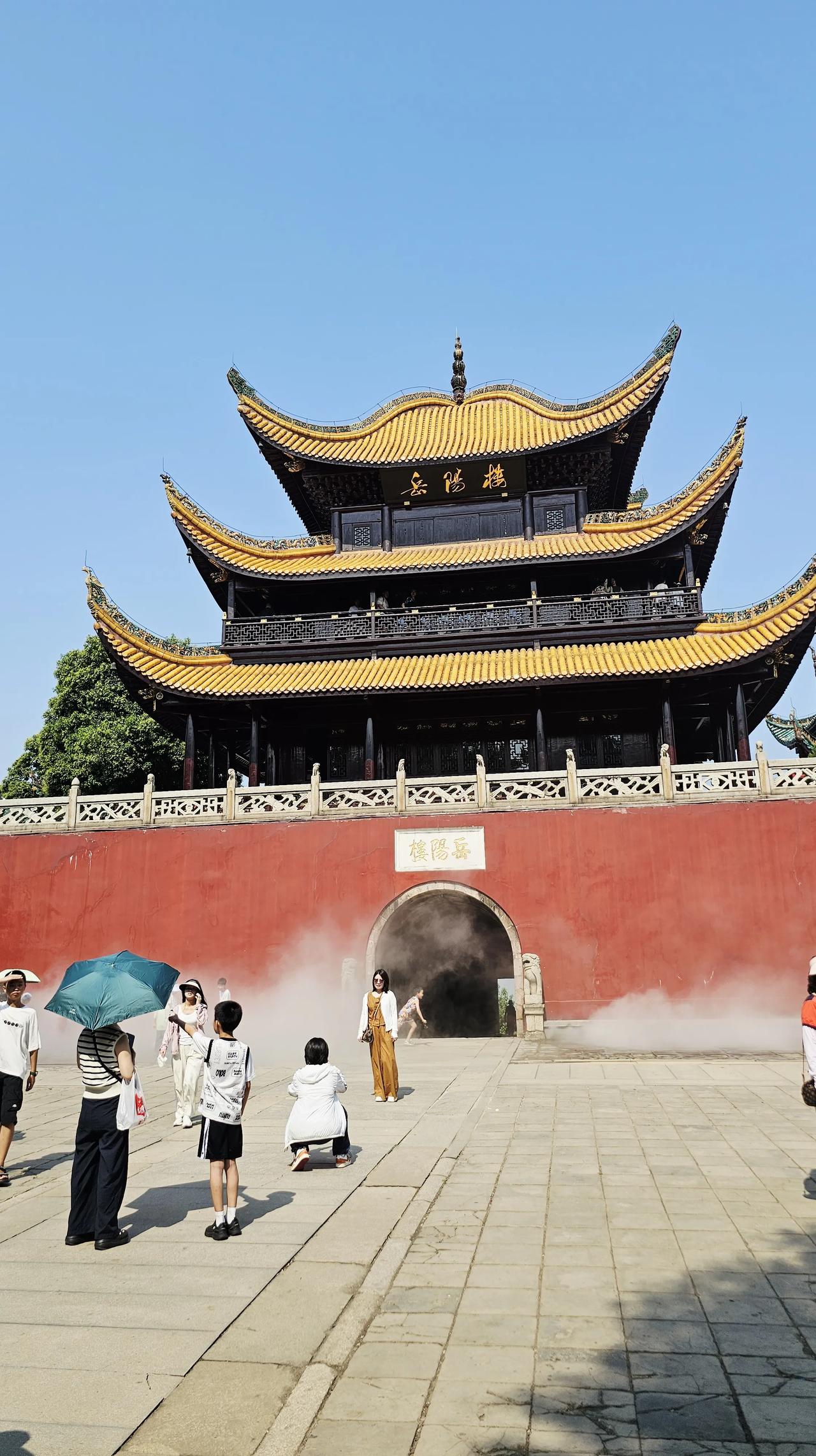

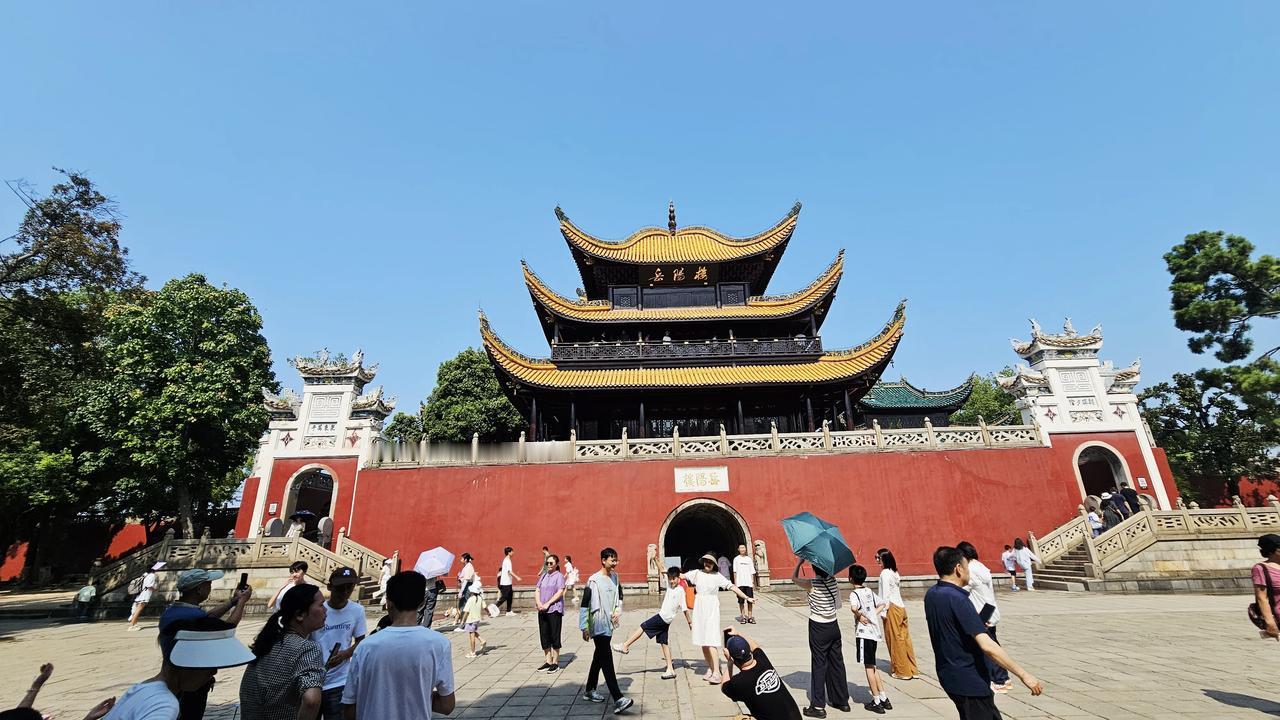

衔远山,吞长江——岳阳楼:一座木构楼阁的千年忧乐史诗 此刻我们驻足洞庭湖畔,仰望的不仅是江南三大名楼之首的岳阳楼,更是一部矗立于时光波涛中的立体史书。 大家好,我是访古金陵汤益明,本期视频带您,游览衔远山吞长江的岳阳楼,感受这座木构楼阁的千年忧乐史诗 眼前三层飞檐的楼阁高19.42米,通体未用一钉一铆,仅凭四根楠木“通天柱”直贯楼顶,与32根檐柱通过榫卯勾连成整体,承托起中国现存最大的盔顶式建筑——那形似古代将军头盔的金黄琉璃顶,在阳光下如甲胄生辉,彰显着宋代匠人的智慧。 熟悉我访古视频的朋友都知道,中国传统古建筑屋顶形式主要分为庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、攒尖顶、卷棚顶、盝顶、盔顶等八种基本类型,其中庑殿顶为最高等级。这座建筑是非常少见的盔顶。 景区入口处五座铜铸微缩楼阁,复现了唐之浑厚、宋之峻拔、元之简朴、明之精巧、清之华美。尤其清代形制沿袭至今,见证着30余次毁修重建中“整旧如旧”的坚守。 这里是唐诗浇筑的文学地基:盛唐诗人张说在此栽下文脉之根,孟浩然一句“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”首开气象;李白醉书“水天一色,风月无边”;杜甫暮年孤舟悲咏“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”——这些雕屏上斑驳的字迹,正是名楼与诗魂的共生印记。 公元1046年,谪守巴陵的滕子京重修楼阁,邀范仲淹千里寄文。未曾亲临的范公,凭一幅《洞庭秋晚图》挥就360字奇文。文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的宣言,突破个人进退的士人格局,将一座木楼升华为华夏精神坐标,散发着永恒的光芒。 昔闻洞庭水,今上岳阳楼,跟着我一起登楼远眺。 登斯楼也,则心旷神怡,宠辱偕忘。 登楼北望,八百里洞庭烟波浩渺。此处凭栏者,从屈原行吟泽畔,到魏源开眼看世界;从谭嗣同横刀长笑,到毛泽东“敢教日月换新天”——“心忧天下”的湖湘基因,在范仲淹的忧乐观中找到共鸣,最终汇入近代中国的变革洪流。 今日岳阳楼,不仅是游客争睹的5A景区,更是流动的文化现场:日本学者为《岳阳楼记》驻留数月研学;台胞连上铭在此寻到精神原乡;高中生们背诵名篇免票登楼……当铜铃在飞檐下摇响,我们听见的既是张说雅集的诗酒余韵,亦是范仲淹穿越千年的时代叩问:“吾谁与归?”