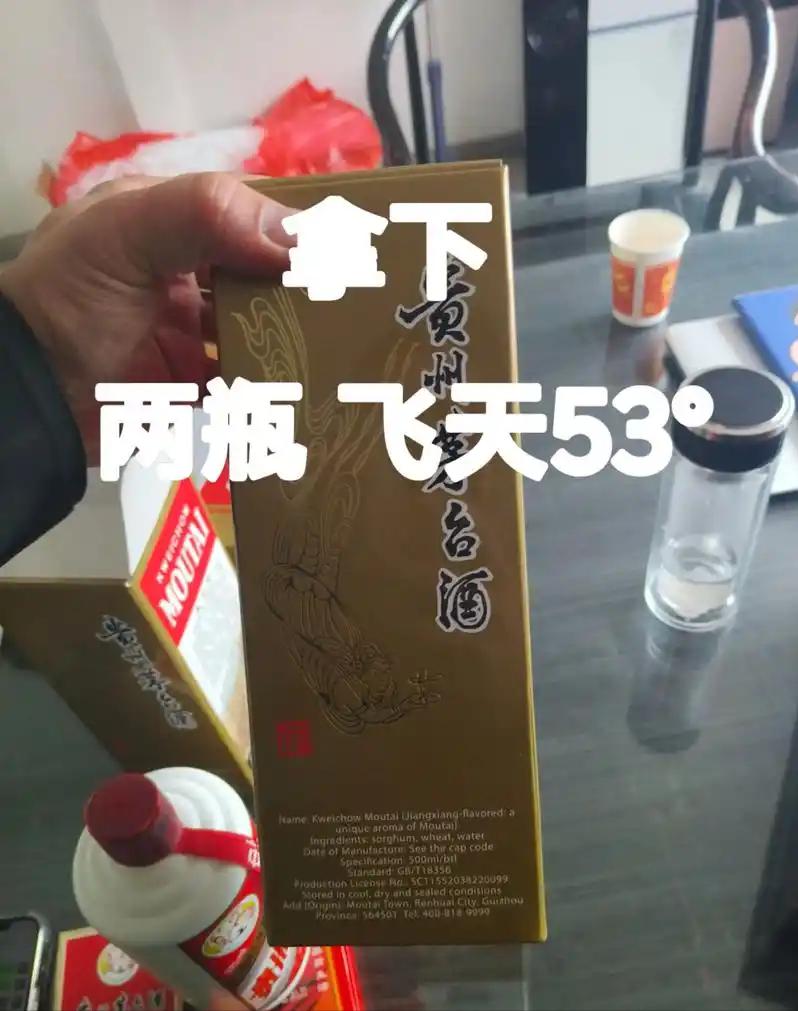

[月亮]新疆乌鲁木齐,男子到烟酒行买了2瓶飞天茅台酒准备宴请朋友,共花了5400元。可朋友喝了酒后,怀疑酒是假的,于是让男子去举报烟酒行,后经鉴定果然是假酒,于是男子将烟酒行告上法院,要求返还5400元购酒款并赔偿54000元。一审法院支持了退一赔十的请求,但二审法院却发现了重大问题。 信源:极目新闻——一男子多次购买假茅台后索赔十倍赔偿,法院:退还酒款,驳回其他诉讼请求 一笔五万四千元的赔偿金,从天而降,又凭空消失了?这件奇事就发生在乌鲁木齐。 市民刘某在2024年3月花5400元买了两瓶茅台,喝起来却感觉寡淡无味,一怒之下将商家郭某告上法庭。 一审法院的判决干净利落。依据《食品安全法》中惩罚假冒伪劣食品的条款,判决商家“退一赔十”。郭某不仅要退还5400元购酒款,还需额外赔偿54000元。这个结果,对任何一个买到假货的普通人来说,都是一场酣畅淋漓的胜利。 结果这个故事就在二审时就发生了令人意想不到的意外。乌鲁木齐市中级人民法院推翻了一审判决,那笔高额赔偿金被完全撤销,商家只需退还本金。从获赔近六万到只拿回本金,变化如此之大,原因何在?法院的焦点,已经从那两瓶假酒,转移到了买酒的刘某身上。 法律保护的是消费者,但谁才是法律意义上真正的“消费者”?最高人民法院的司法解释为此划定了一条清晰的界线,将高额惩罚性赔偿的适用对象,严格限定在“为个人或者家庭生活消费需要”而购买商品的人。 刘某声称买酒是为了招待重要朋友,这听起来完全符合生活消费的定义。但法院在深入调查后发现,他的行为模式与这个说法存在巨大出入。他并非第一次购买茅台并索赔,在乌鲁木齐已有多家商铺的类似记录。 更关键的细节是,他每次购买都进行了全程、细致的录像。从进店、选购、支付到封存,整个过程被完整记录下来,手法娴熟,证据链完整。这种系统化的操作,显然超出了一个普通人为朋友聚餐购酒的范畴,更像一场有预谋的索赔行动。 而二审的法院正是抓住了这一点,认定刘某的主要目的并非生活消费,而是通过诉讼获取十倍赔偿来牟利。因此,他并不符合启动惩罚性赔偿条款的“消费者”身份,也就无权获得那54000元。 当然,法律并未完全堵死“知假买假”的路。在北京通州法院处理的另一起案件中,金某某同样是知假买假,购买了两瓶假冒白酒并索赔,最终获得了法院“退一赔十”的支持。两案结果迥异,关键就在于“度”的把握。北京法院认为,仅购买两瓶酒,尚在“合理消费范围”之内,而刘某高频次、模式化的行为,则清晰地指向了“职业”索赔。 其实法院的态度也并非是一成不变的,而是随着现实问题在不断调整。在过去,职业打假行为普遍受到司法支持。法院看重的是其客观上净化市场、震慑不法商家的积极作用,对售假行为的惩处被放在了首位。 但当索赔变成一门生意,甚至形成产业链时,新的问题就出现了。大量的同质化诉讼涌入法院,挤占了本就紧张的司法资源。一些行为也开始游走在维权与敲诈勒索的边缘,扰乱了正常的市场秩序。 乌鲁木齐中院的判决,正是这种司法审慎转向的体现。它标志着法院的审查,开始从单纯审查售假的结果,进一步延伸到审视索赔者的动机。法律工具的适用,正在变得更加精准,以防止被滥用。 这纸判决为职业索赔行为划下了一条清晰的红线。法律的慷慨,是为了弥补真实消费者的损失,而不是为某些人提供一条致富的捷径。维权值得鼓励,但将维权作为一门生意来经营,则可能失去法律的保护。 对广大商家而言,这无疑也提供了新的思路。除了保证自身货源清白、做好进货查验这一根本,在面对高额索赔时,主动去调查和证明对方的“非消费者”身份,已经成了一种有效的抗辩手段。 这并非否定公众监督的价值,更不是为售假行为开脱。它只是在努力确保,法律这把武器,能准确地交到真正需要它的人手中。最终的目标其实很简单:让商家能安心诚信经营,让每一个普通人都能放心购物。 但也有网友认为,就算是刻意打假也是要支持的,毕竟商家知假卖假就是错,商家担责没毛病,严惩卖假和造假的才是根本,那么你怎么看呢?