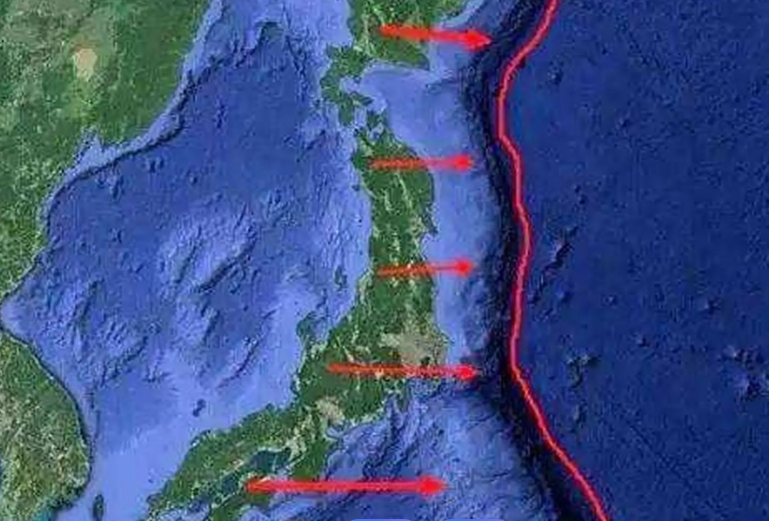

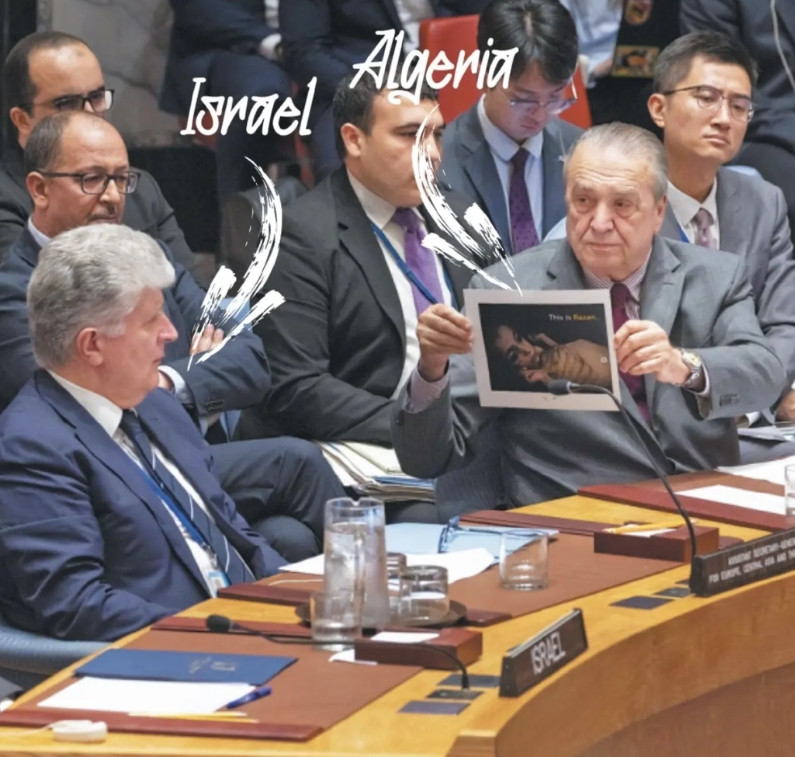

直接省略中国?联合国要“搬家”,最新迁址决定,古特雷斯正式敲定,惊动了国际?联合国或许会“逃离”纽约,日本就急切地抛出橄榄枝。 一则消息打破了外交圈的平静。联合国总部是否还会继续留在纽约,成了国际社会热议的话题。财务压力骤增,美国拖欠会费,旧楼维护开支庞大,多重问题压在一起。秘书长古特雷斯亲自推动一份迁址构想,引发外界猜测:这个在二战后建立的全球机构,是否真的要改变半个多世纪的传统? 风声并非空穴来风。位于日内瓦的联合国历史大楼已经被列入预算削减清单,租约可能提前终止。 搬迁的想法不仅出于节约成本,也与多边机制地理分布有关。纽约之外,非洲国家早已呼吁更多国际组织落户。奈洛比作为候选城市突然进入视野,引发媒体连篇报道。 古特雷斯提出的设想包含三家机构:联合国儿童基金会、人口基金和妇女署。这些部门在全球项目中承担大量任务,如果从纽约或日内瓦转移到奈洛比,象征意义将远超实际办公。联合国的权力中心会第一次大规模落在非洲,标志着治理结构的再分布。 美国的沉默让局势更微妙。作为东道国,美国一直利用地理优势掌握外交话语。若总部迁出,影响力势必受损。白宫对外未作明确表态,却在私下释放不满。与此同时,非洲国家则表现出前所未有的热情,认为这是历史性机遇。奈洛比在推介中强调城市安全、国际化程度、地区辐射力。 6月间的报道进一步坐实了紧迫性。日内瓦的一处历史性办公楼可能被放弃,原因在于维护费用太高,又缺乏新的资金来源。美国长期拖欠会费,使得联合国财务赤字不断累积。办公地的选择已不再只是地理问题,而是财政生存的考量。国际组织不得不在象征与现实之间权衡。 非洲的声音越发强烈。数篇评论指出,若能把部分总部机构迁往奈洛比,全球治理会更具包容性。非洲长期被视为国际规则的接受者,如今希望成为制定者之一。迁址意味着权力地图的修正。很多学者将此称为“去殖民化”的尝试,认为这是重塑全球秩序的机会。 7月时,更多媒体披露细节,称三大机构将在2026年底前分阶段搬入奈洛比新园区。信息一出,非洲各国纷纷表态欢迎。肯尼亚政府更是准备为联合国提供土地与免税优惠。东非媒体形容这是“世纪契机”。人们开始设想,一旦数千名国际职员入驻,当地经济将迎来巨大变化。 与此同时,联合国发言人低调回应,强调还在讨论阶段,没有最终决定。这种模棱两可的表态反而引发更多揣测。搬迁的可行性不仅涉及资金,还关系到职员接受度、安全环境、外交便利等因素。纽约与日内瓦毕竟拥有成熟的配套,而奈洛比需要时间去证明能力。 在热闹的非洲论调之外,日本突然插入话题。东京知事小池百合子在纽约与古特雷斯会面,正式提出东京方案。日本强调首都基础设施完善,安保体系成熟,加之日元贬值带来的成本优势,东京可以成为新的选择。消息传出后,日本媒体连日追踪,把此事当成国家战略机遇。 东京的积极行动让局势更复杂。非洲国家主张公平与象征,日本则突出效率与安全,两者构成鲜明对照。奈洛比承载的是南南合作的梦想,东京提供的则是发达国家的稳定条件。联合国面对这种竞争,需要平衡政治正确与实际运营。 7月底,东京再次扩大攻势。日本政府公开表示愿为联合国提供新的大楼选址,并承担部分初期建设费用。此举被解读为抢夺国际影响力的表现。日本希望借迁址强化自身在联合国的角色,尤其是在安理会改革长期受阻的背景下,寻找新的突破口。 非洲与日本的双重竞争,让迁址问题从单纯的财政考量演变为战略博弈。古特雷斯一方面赞赏奈洛比的潜力,一方面也没有排斥东京的提议。各方都在观察秘书长的动向,等待他在大会上释放更多信号。迁址讨论逐渐演变为大国角力的新舞台。 不同立场的交锋把这场讨论推向高潮。支持非洲的人强调历史补偿与多元治理,支持东京的人强调可行性与效率。纽约的沉默掩盖不了焦虑,失去总部意味着失去外交舞台的主场优势。日内瓦的尴尬则在于,连维护历史建筑的能力都被削弱。 古特雷斯的每一句表态都被外界放大。支持者希望看到联合国勇敢跨出一步,把部分权力中心交给全球南方。质疑者担心操作复杂,担心安全风险,担心迁址消耗过多资源。各种声音交织在一起,让这场关于“搬家”的争论充满戏剧性。 联合国是否会离开纽约,尚无定论。但事件已经揭示了一个趋势:传统的国际秩序正在被挑战,新兴的力量在寻求位置。无论选择奈洛比还是东京,搬迁本身就是对旧格局的一次冲击。国际社会都在屏息等待,看秘书长的下一锤落在哪里。 这场讨论没有答案,却已经重塑了议程。一个总部的迁移,背后是权力的转移,是资源的重新分配。国际社会的目光集中在这个看似技术性的议题上,因为每一个细节都暗示着未来秩序的走向。联合国的“搬家”,可能远比想象中更具历史意义。