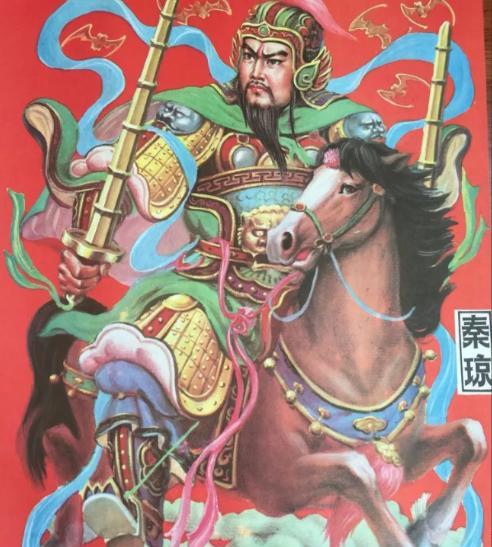

夕阳西沉,长安城的更夫敲响梆子,暮鼓声从朱雀大街远远传来,混杂着秦府内铜铫煎药的咕嘟声。崇仁坊的翼国公府,寝堂东阁里,秦琼倚在病榻上,须发皆白,双目却依旧炯炯。 他身旁,青釉瓷药碗冒着热气,艾草和安息香的味道在屋内弥漫,驱散了冬日的寒意。侍奉的婢女低头退下,独留秦琼一人,凝视窗外摇曳的庭竹。 这一年,秦琼已年近花甲。年轻时,他是战场上横刀立马的猛将,经历二百余战,身中重伤无数,流血数斛。他曾对左右叹道:“安得不病乎?” 可如今,他谢绝人事,闭门养病,连李世民赐下的御医都不愿见。儿子秦怀道日夜侍奉,端着药碗的手微微颤抖,却总见父亲将药悄悄倒掉,埋在庭院竹根下,碗底清响被裹帛掩住,不留痕迹。 那一刻,秦怀道年仅二十出头,尚不解父亲的用意。他只知道,父亲的病榻旁,总有一盏青铜熏炉,燃着艾草,香气苦涩,像极了唐代功臣们藏在心底的隐忧。 时间倒回十二年前,626年,玄武门之变震动长安。李世民弑兄夺位,登基为帝,论功行赏,尉迟恭封邑千三百户,风光无两,而秦琼仅得七百户。 战场上并肩作战的兄弟,如今地位悬殊,秦琼的沉默从那时开始。他深知,功高震主,伴君如伴虎。贞观元年,他便以“久病”为由,辞去左武卫大将军之职,闭门不出。 李世民并非薄待秦琼。贞观十二年,他亲临秦府,解下御袍覆在秦琼身上,这一举动在唐代宫廷仪轨中,是无上的荣宠。 可秦琼却在病榻上低声谢恩,眼神却掠过一丝复杂。他感激帝王的情谊,却也明白,玄武门后的朝堂,早已不是当年的战场。功臣们如履薄冰,稍有不慎,便是灭顶之灾。 就在秦琼“养病”的同年,侯君集因谋反被诛,李世民痛哭流涕:“吾不愿见公血污社稷!” 这句叹息,像一记重锤,敲在每个贞观老臣心头。秦琼或许早已看透:保命,比保功更难。 秦琼的病榻,成了他的避风港,也成了他的试炼场。御医送来的“西州续命汤”,是李世民的关怀,也是朝堂的试探。 唐代贵族常用“五石散”等滋补药,孙思邈《千金方》记载,这类药多含汞、砷,服之或伤身。秦琼倒药,是否因不信药效?还是另有深意? 《隋唐嘉话》补遗记载:“琼每受赐,密令埋药于庭竹下。”庭竹,在唐代文人眼中,是气节的象征。 秦琼将药埋于竹下,像是将自己的忠诚与隐忍埋进无人知晓的角落。他不愿服药,或许是怕药效让自己“病愈”,重回朝堂,卷入风波;又或许,他以倒药表达一种无声的抗争——宁可病死,也不愿成为权力的棋子。 秦怀道曾撞见父亲倒药,忍不住问:“父为何如此?”秦琼只喟然长叹,拍拍儿子的肩:“怀道,世事如棋,慎之。” 年少的秦怀道不解其意,但多年后,他选择远赴绵州,担任从七品小官,远离长安的是非。父子二人的选择,像是对“病榻政治学”的无声传承。 贞观十二年的冬日,李世民再次来到秦府。暮鼓声中,皇帝的銮驾停在崇仁坊,侍卫环绕,青铜熏炉的香气掩不住药味的苦涩。 李世民走进寝堂,看到秦琼枯槁的面容,眼中闪过一丝痛惜。他亲手端起药碗,递到秦琼面前:“叔宝,服药吧,朕盼你早日康复,重振我大唐军威。” 秦琼挣扎着起身,接过药碗,嘴唇却未沾药。他低声道:“陛下厚恩,臣铭感五内,然臣病体难支,恐负圣望。” 李世民沉默片刻,叹道:“若秦将军尚在,朕何忧高丽!”他解下御袍,轻轻覆在秦琼身上,转身离去。 那一夜,秦琼将药碗递给婢女,待人散尽,又一次倒药于竹下。青瓷碗的清响在夜色中格外刺耳,像是在诉说一个老将的坚持。 他知道,自己的“病”,不仅是身体之病,更是心病——对朝堂的失望,对世事的无奈。 贞观十三年(639年),秦琼病逝,享年约68岁。他的离去,没有惊动朝堂,只有秦怀道守在榻前,泪流满面。 墓志铭上,怀道被记为“性至孝,侍汤药昼夜不解带”。他继承了父亲的谨慎,选择了低调仕途,远离权力的漩涡。 秦琼的倒药之举,成了唐代功臣生存智慧的缩影。他用“病”换来了家族的平安,也用沉默守护了最后的气节。 庭院里的竹子依旧青翠,暮鼓声年年响起,仿佛在诉说那个贞观年间的老将,如何在病榻上,用一碗倒掉的药,书写了自己的传奇。

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)