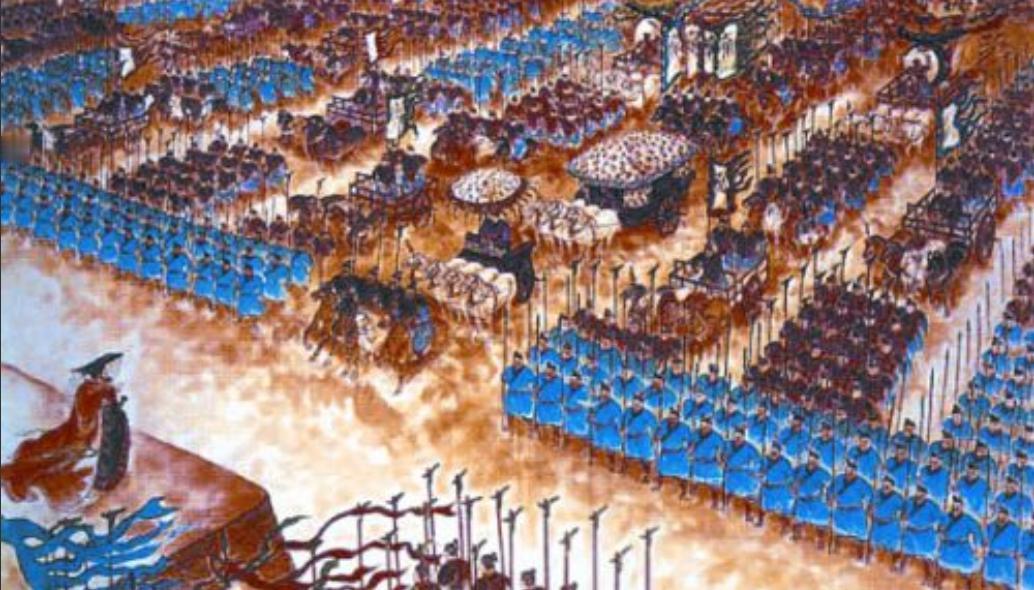

古代打仗也没有卫星,怎么知道对方有多少人马?其实很简单! 在科技飞速发展的当下,俄乌前线无人机盘旋,加沙巷战电子信号交织,现代战争中的情报获取手段令人目不暇接。 但回溯历史,在那个既无卫星高悬、亦无无人机侦察的遥远年代,古代军事家们又是如何拨开战场迷雾,洞察敌军虚实的呢? 当战争的阴云开始在天际汇聚,最先传递情报的是大地与空气。 经验老到的斥候,作为军队的“千里眼”,仅需远眺地平线,便能从滚滚烟尘中解读出千军万马的动向。 万人军团行军,扬起的尘埃仿若一道高耸数十丈、绵延数里的“黄龙”,气势磅礴。 当兵力减至五千,烟尘虽仍可见,但已如强弩之末,烟柱变矮,边缘也逐渐模糊、溃散。 而若是数百轻骑来袭,不过是地面上腾起的一缕低矮轻烟,转瞬即逝。 在无风的日子里,斥候们还会抓起一把干沙,让沙粒从指缝间簌簌落下。 通过观察沙粒落地的速度,巧妙推算出敌军前锋与自己的距离,为己方部队争取宝贵的备战时间。 夜幕降临,斥候们如狸猫般悄然潜行,目标直指被敌军遗弃的营地。 看似空无一人的营地,实则处处暗藏玄机。 那一圈圈焦黑的土坑——灶坑,成为了估算敌军兵力的关键线索。 古代军队通常以 “灶” 为基本伙食单位,一个灶坑往往对应着约十名士兵的用餐需求。 因此,只需仔细数清灶坑的数量,再乘以十,敌军兵力便已能估算出个大概。 此外,车辙的深浅与密度,宛如大地书写的“密码”,无声诉说着后勤辎重的规模。 帐篷立柱在地面留下的压痕,如同精准的比例尺,圈定了部队实际驻扎的面积。 而散落一地的马粪,其数量、分布以及新鲜程度,更是像一组精密的 “数据”,精准勾勒出骑兵的数量与休整状态。 斥候们凭借着敏锐的观察力,将这些零散的线索逐一拼凑,一份详细的敌军情报就此诞生。 当两军对峙,剑拔弩张,即将展开殊死决战时,战场上的旌旗阵列又成为了新的 “情报密码本”。 旗帜的制式、数量以及掌旗士兵的分布密度,直接暴露了部队的等级与规模。 精锐之师的旌旗,往往色泽鲜艳、尺寸统一,旗下士兵阵列整齐,宛如一道坚不可摧的铁壁。 而辅助部队或新兵组成的队伍,旗帜则显得稀稀拉拉,形制各异,阵型也较为散乱。 将领们站在高处,目光如炬,仔细审视着敌方阵型的纵深厚度与展开宽度。 再结合旗帜传递出的信息,敌方核心战力的分布便尽收眼底。 这些依托于尘烟、营地痕迹、阵列旌旗的原始侦察手段,共同构建起了古代战场的情报命脉。 执行侦察任务的斥候们,深入险境,一旦被俘,往往遭受酷刑,生还者寥寥无几。 他们虽未在战场上直面敌军冲锋陷阵,却如同大军的眼睛,为胜利埋下了关键的伏笔。 时至今日,现代科技虽已让情报获取手段发生了翻天覆地的变化,但古人对物理痕迹的极致解读,其核心逻辑在现代情报分析中依然闪耀着智慧的光芒。 从古代的“背嵬军”斥候,到如今的电子侦听部队,驱散战场迷雾的努力从未停止。 这始终是一场对细微痕迹的永恒解读,一场没有硝烟却同样残酷的博弈。