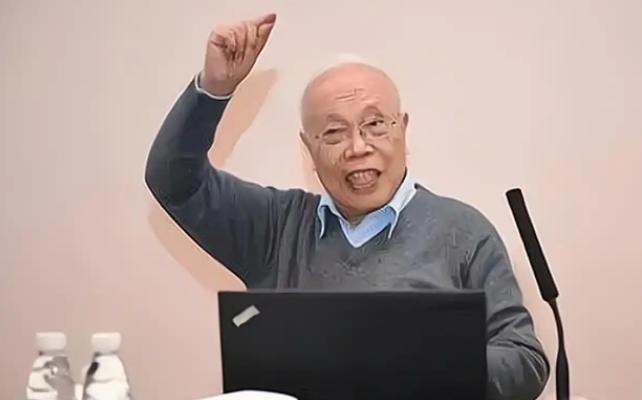

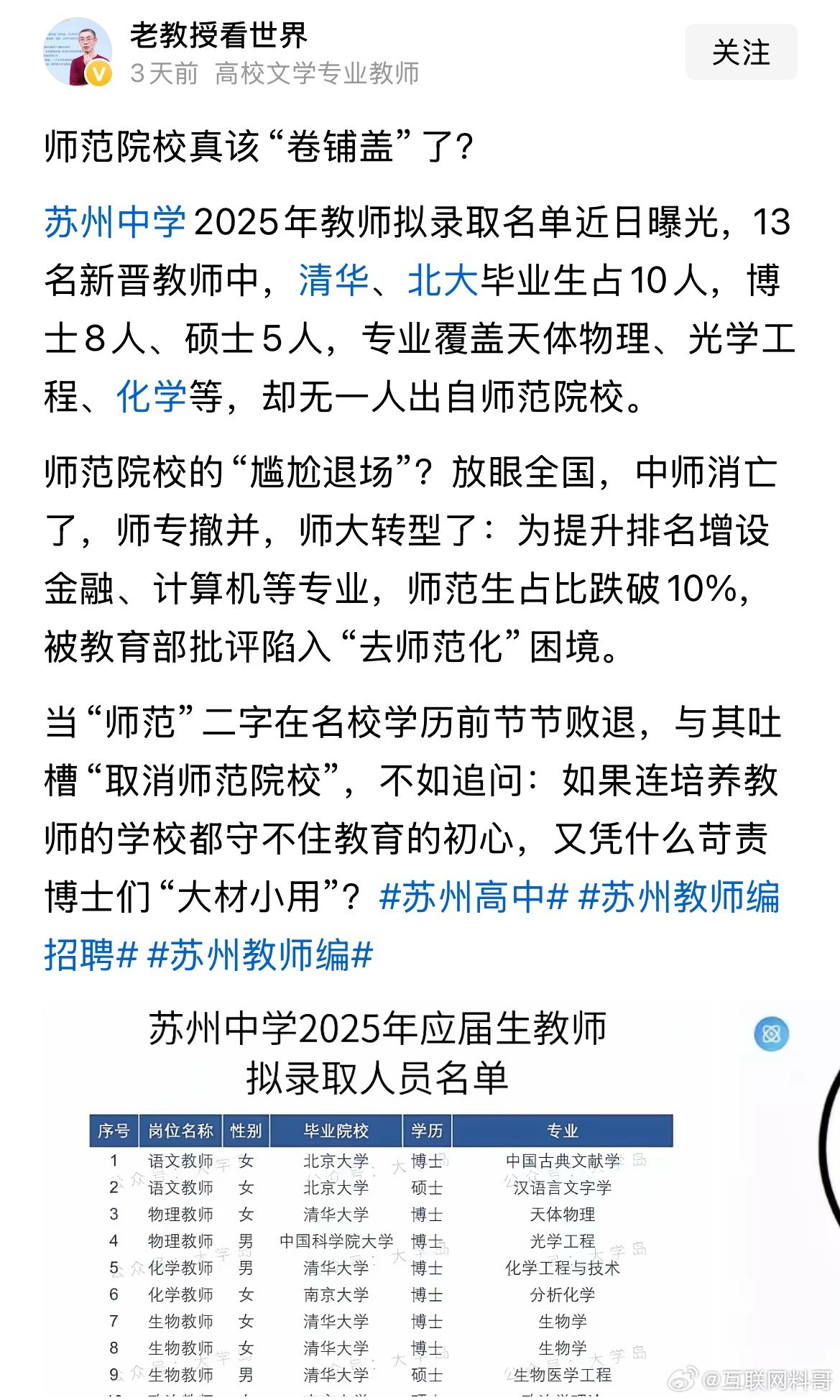

语出惊人!87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几…… 校门口的文具店货架上,最显眼的位置摆着一摞摞 “高考真题精讲”,封面上印着 “30 天提分秘籍”。 老板说,这两年卖得最好的是 AI 错题本,扫码就能生成错题解析,有的家长一次买三本,给孩子从高一备到高三。 87 岁的姜伯驹院士在一次基础教育论坛上提到,现在的教育像在 “磨珠子”,把孩子们都磨成圆滚滚的样子,却忘了有些石头本该长成棱角分明的山。 这话背后,是一组更扎眼的数:2025 年全国高校毕业生 1222 万,其中基础学科专业毕业生占比不足 8%,而能进入国际顶尖期刊发表论文的,更是不足千分之一。 在深圳一所重点中学的高二课堂上,数学老师正用 PPT 演示 “洛必达法则” 的解题步骤,黑板右侧贴着一张 “得分要点”,标着 “步骤完整性占 60%,答案准确性占 40%”。 下课后,学生们围着讲台问的都是 “这个步骤能不能简化”,没人问 “为什么这个法则只适用于 0/0 型”。 班主任说,上个月有个学生提出想用微积分推导物理题,被任课老师劝了回去:“高考不考这么深,别浪费时间。” 这种 “实用主义” 也蔓延到了专业选择上。 北京某教育机构 2025 年的调研显示,填报志愿时,76% 的学生优先考虑 “就业率”,仅有 9% 把 “个人兴趣” 放在首位。 就连强基计划招生,某省的数学专业报录比都跌到了 1:3,而计算机专业则高达 1:28。 可去年,国家天文台的一个团队解决卫星轨道偏差问题,靠的正是微分几何里的 “测地线” 概念 —— 这些被学生嫌 “没用” 的学问,在航天领域成了关键钥匙。 老一辈的书桌却不是这样。 姜伯驹的父亲姜立夫是中国现代数学奠基人,书房里有个旧木箱,装满了 1940 年代的演算纸,上面除了公式,还有密密麻麻的批注:“此处推导需验证非欧几何情形”“可尝试用群论简化”。 姜伯驹说,父亲常告诉他,做学问就像种庄稼,得先深耕,再等雨,急不得。 1957 年他留校任教,带的第一届学生里,有人为了验证一个拓扑猜想,在图书馆泡了三个月,连食堂师傅都认得他的搪瓷碗。 现在的家长们却在 “抢工期”。 上海一位妈妈晒出孩子的 “学习档案”:小学六年攒了 12 本错题本,摞起来有两尺高;初中三年参加过 17 个补习班,光数学就换了 5 个老师。 可孩子去年参加市里的科创比赛,面对 “如何用数学模型预测交通流量” 的题目,愣了半小时,最后说:“老师没讲过这种题的解法。” 政策层面也在动。 2025 年,浙江某县试点 “基础学科培育计划”,给高一学生开了 “趣味拓扑课”,用橡皮泥演示 “莫比乌斯环”,半年下来,报数学竞赛的学生多了三成。 陕西一所中学推行 “无作业周三”,让学生自主选题研究,有个小组用概率统计分析了校园植物的生长规律,还发了篇校刊论文。 国外的经验也值得琢磨。 德国的中学从九年级开始分 “学术轨” 和 “实践轨”,学术轨的学生每周有两节 “研究课”,可以自己设计实验;芬兰的教师自主权很大,有位数学老师带学生用几何知识设计社区公园,学生的热情比刷题时高多了。 姜伯驹最近去了趟云南的山区中学,看到黑板上写着学生的提问:“三角形内角和一定是 180 度吗?” 他站在教室后排,看着老师拿出球面仪演示非欧几何,突然觉得,或许改变就藏在这些 “不按常理出牌” 的课堂里。 教育这事儿,从来不是急行军。 就像老农民都知道,要想收成好,得先让土地喘口气。 要是哪天,孩子们的作业本上多了些 “奇怪的问号”,课堂上多了些 “没答案的争论”,或许那个被卡住的 “脖子”,就能慢慢转过来了。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!