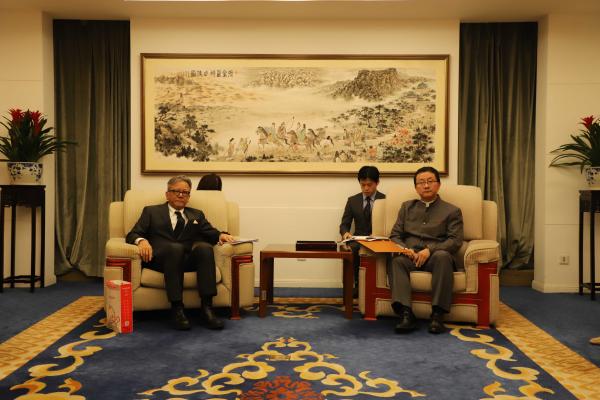

每年倭奴恶意拜鬼之后,我方都要提出严正交涉,到底有没有用呢?答案是:不仅管用,而且每次都是对日方的精神凌迟。 信源:外交网 中日之间的紧张关系,并非简单的摩擦,而是一种周期性的循环。它由三个层面紧密咬合而成:表层的外交符号对抗,中层的战略盘算,以及底层的军事实力验证。看透这三层结构,才能真正理解每一次事件背后的逻辑。 每年8月15日,日本政要参拜靖国神社几乎成为一个固定节目。紧随其后的,必然是中国官方的严正交涉。这套流程已经演变成一种仪式。例如在2025年的这一天,我方就约见了日本驻华使馆的首席公使横地晃,当面提出交涉。 很多人可能会觉得这种年复一年的抗议有点像空喊,但实际上,这恰恰是这场博弈在符号层面的关键。每一次交涉,都是一次公开的宣告,一次对日本战后身份的再确认。 日本右翼势力参拜的根本目的,是想从精神上摆脱二战“战败国”的身份,逐步修改历史叙事。他们希望通过这种方式,不断测试周边国家乃至世界的反应,让大家慢慢习惯,最终默认他们对历史的歪曲。 而我方的每一次“严正交涉”,就是在用最直接的外交行动,将日本牢牢钉在“战败国”的位置上。这是一种持续性的合法性施压,不断提醒全世界日本军国主义犯下的罪行。 这种反复敲打,对那些企图为历史翻案的日本政要来说,无异于一种精神上的持续折磨。它挫败了日本想悄悄摆脱历史枷锁的野心,让其无法轻松地“显露原形”。 这种符号层面的斗争看似务虚,却直接影响着日本国内的战略走向。因为每一次历史修正主义的尝试受挫,都会加剧其内部关于如何面对中国的战略辩论。 在日本政坛内部,并不存在所谓的“亲华派”。他们对华政策的分歧,核心不在于是否友好,而在于选择何时动手、以何种方式动手。基于此,可以清晰地看到两条路线的斗争。 一条是“冒险主义”路线。这派人深受历史经验的影响,他们回顾1895年的甲午战争和1937年的全面侵华,认为必须在中国尚未完全实现民族复兴之前,抓住最后的机会窗口。 他们的策略很明确:主动挑起争端,并将美国拖下水,企图复制历史上的成功,进行一场豪赌。 另一条是“现实主义”路线。这派人更清醒地认识到当前中国在军事实力上的优势。他们认为,现在硬碰硬无异于以卵击石。 因此,他们主张暂时隐忍,也就是所谓的“苟着”,继续积蓄力量,等待未来可能出现的战略机遇。 这两派的内部角力,决定了日本在不同时期的对外行为。当冒险主义抬头时,我们就会看到具体的军事试探。 2024年7月发生的一件事,就是这种内部战略博弈在行动层面的体现。当时,日本海上自卫队的护卫舰“凉月号”悍然闯入我国领海。 这并非一次简单的误闯,而是一次精心策划的极限测试,是冒险主义派的一次实践。 根据日本共同社在8月10日的后续报道,面对这次挑衅,解放军没有丝毫犹豫,直接进行了炮击警告。 这是一个极其清晰和强硬的实力信号。“凉月号”在接收到这个信号后,仅仅停留了20分钟,就灰溜溜地撤离了。事件的后续更有意思,日方返回后,很快就处置了“凉月号”的舰长。 这次事件构成了一个完整的博弈闭环。冒险派想测试我方的底线和反应速度,结果撞上了铁板。这次失败的测试,反过来又会影响其国内的战略辩论,让现实主义派的主张暂时占据上风。因为事实证明,当前的实力对比,根本不支持任何形式的军事冒险。 这种以军事挑衅作为试探手段的做法,在日本历史上屡见不鲜。1937年7月的卢沟桥事变,日军就是以一名士兵走失的荒唐借口,发动了蓄谋已久的侵略。 追溯到更久远的公元663年白江口之战,日本第一次大规模出兵朝鲜半岛,干涉大陆事务,其入侵野心已延续千年。 看清这个循环,我们就能明白,中日之间的每一次摩擦都不是孤立的。 符号层的历史问题,为战略层的鹰派主张提供土壤;而战略层的冒险冲动,又会催生行动层的军事摩擦。军事摩擦的结果,又会反作用于其内部的战略选择。 因此,我们的应对不能仅仅停留在某个层面。我们需要做的,是以绝对的实力为后盾,在每一个层面都有效应对。 既要在外交和舆论上戳穿其修正历史的企图,也要在军事上做好最充分的准备,确保任何形式的试探和冒险,都会付出其无法承受的代价。只有这样,才能真正掌握主动,彻底清除这个千年祸患。