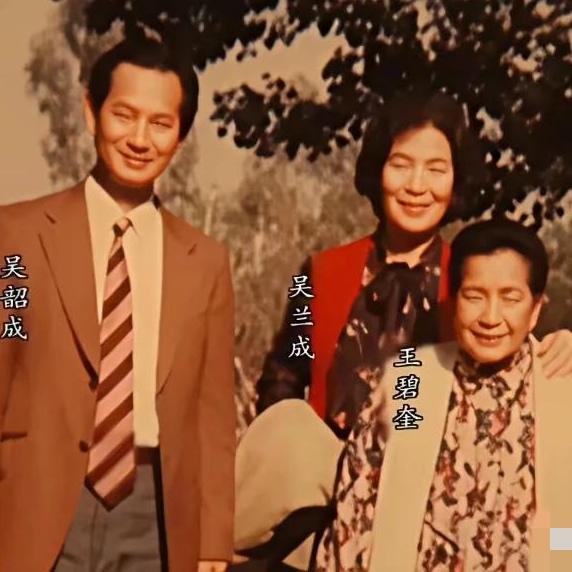

1953年,西康军区司令员刘忠,听说母亲尚在人世,当即带着妻子回家探亲,可到家后却发现,家里不仅有自己的老母亲,甚至就连自己的原配也在家中,这让刘忠感到无比的惊讶。 王四娣的命运,开始得太早,她不是被选择的那一个,而是那个被抱进别人家的孩子。 那一年她才一岁,几乎被家里人抛弃,后来成了刘家的“童养媳”,刘忠两岁,他们注定要生活在一起,但没人会想到,这个看似注定的组合,将来会因为战争,被撕成碎片。 他们在村里长大,吃一样的饭,干一样的活,王四娣十六岁嫁入刘家,没办酒席,也没闹新房,就在老屋角落添了口锅,一起过起了日子。 刘忠那时候年轻气盛,总觉得命不该只困在山村,他听村里人讲过外面的世界,说有支队伍正在组织农民闹革命,他动了心思,但没说出来。 1929年,他真的走了,跟着红军进了山,走之前,王四娣几乎是用一根草绳把他拉住,硬塞了一双她赶夜织的草鞋。 她嘴上没说太多,但眼泪一直没停,她没读过书,不懂革命道理,但她认定刘忠是她的天,走了也得等他回来。 等的日子不好过,婆婆年迈,女儿年幼,日子要靠她一个人扛,村里流言满天飞,说刘忠死了,有人说被炸死,有人说尸体都找不到了。 她不信,哪怕每天吃野菜,也要活着等他回来,但后来,有人来骗她,说刘忠被抓,要她送钱赎人,她带着婆婆和女儿就去了,结果差点被人贩子拐走。 从那以后,她再不信任何关于刘忠的消息,只信心里那一点点希望。 她撑了十几年,直到婆婆实在不忍心,劝她另嫁,她死活不肯,婆婆跪下来,她才答应,不是她放下了过去,而是她不敢再拖累一个老人。 那个男人叫五哥子,三十多岁,穷得揭不开锅,王四娣没图啥,只图个能帮她种田、能把日子撑过去的人。 刘忠走出才溪村的时候,没人知道他这走就是二十多年,他成了红军,后来是八路军,再后来,是解放军的高级将领。 他的名字出现在各种战役通报上,但老家的人一个信都没收到,他打过湘江,翻过雪山,走过草地,在长征里当过侦察科长,身边的人换了又换,可他活了下来。 战争结束后,他换了战场,开始管学校,不是普通学校,是解放军的军事院校,他从搞侦察改行做后勤,从写敌情通报变成写教材草案,自己还编书。 他文化不高,但习惯认真干事,树也自己种,炉子也自己烧,别人以为将军都有下属干活,他倒把自己当后勤主任用了三十年。 有人说他后半生变了,从战将成了园丁,但他心里清楚,这些书,这些兵,是要用来打仗的。 他带出来的学生后来有很多成了将军,老战友见了他都服,说他从山沟里走出来,走得远,但从没忘记背后那口老井,他自己说得更简单:“我只是从前线换了战壕。” 直到1950年,有个解放军战士突然出现在村口,自称是刘忠的警卫,回来找老太太。 消息传开时,村子像炸开锅一样,说死了的刘忠,居然活着?而且成了大官?更吓人的是,五哥子一听,脸都白了,他哪敢和共产党的老婆住一块,连夜卷铺盖跑了。 可刘忠其实什么都没怪过,他知道家里人是听信了假消息,他自己也不是回来兴师问罪的。 他派人回来,是想接母亲去大城市过安生日子,结果那年没成,三年后他亲自带着新伴侣回家,碰上了意想不到的一幕。 1953年,刘忠穿着军装站在老屋门前,身边是他的妻子伍兰英,他前脚刚踏进门,目光就定在院子里的那个妇人身上。 四十多岁的王四娣穿着洗得泛白的旧衣裳,手上还沾着猪食,吓得低头擦衣角,那一瞬,什么都说不出来,只有手在抖。 伍兰英是知道王四娣存在的,她不是不明白这种场面的复杂,但她走上前去,像见亲人一样握住对方的手,还叫了一声“嫂子”,不是场面话,那是一种诚意,是对眼前这个女人曾经无声坚守的尊重。 “这枚军功章里有你的一半,”这句话,很多人听来觉得是客气话,但在王四娣心里,这句话像一记雷,把她多年的委屈和自卑一下子击碎。 她眼泪没忍住,顺着脸就落下来,她没想过自己还能被这样看见,更没想过,一个将军夫人,会这样开口。 刘忠没说太多话,眼里已经湿了,他当年走的时候,身后的人只有一个,如今回头,却是三个人站在院子里,母亲、旧爱、新伴侣,都是他生命里的一部分,而现在,这些人就在一张破木桌前围坐着。 王四娣没有接受任何资助,只说日子已经好多了,能吃饱,能干活,她不缺什么,她继续照顾刘母直到老人去世,依旧住在那间屋里,种着地、养着鸡鸭。 刘忠夫妇定期接济她,她不多话,也不推辞,只收下,然后继续过自己的日子。 那场重逢,不像戏剧里那样起伏跌宕,它是被生活压平了的波澜,但就是这份平静,反而打动人。

用户16xxx27

将军情怀可敬可情,内外都是为革命做贡献!

用户10xxx81

赞

过眼烟云

自己家里有父母有妻子又不是不知道,典型的又当又立。

用户16xxx86 回复 11-02 06:47

同意,就是这么回事。这文章满满的虚假

用户10xxx42 回复 11-04 09:08

不带入当时历史环境,那现在的道德评判民国的事,好一个站在上帝视角

梦幻中的行者曾瀚璋

家里有老母妻子,这么多年不回去一趟,无情无义!

用户12xxx90

刘忠这名字?!!

用户15xxx45

如果真想家里人、如果心里真有家人,总会想去适当的理由回家看看,毕竟几十年的时间了