1977年,北京。粟裕刚刚吃完午饭,突然听到随员报告:“有个江西来的老同志叫陈兴发,说要见您。”粟裕一愣,筷子掉在了地上,他猛地站起来:“你说谁?”随员重复一遍,粟裕愣住了,嘴唇哆嗦着:“他不是……死了吗?”四十二年前,他亲眼看着陈兴发中弹倒下,浑身是血,他为他痛哭,为他写悼词,他怎么会突然活着站在自己面前?

陈兴发十岁就给送到镇上学拳脚功夫,师父周德山是义和团里混过的老手,教的全是硬桥硬马的玩意儿,像气功啊实战啊啥的。陈兴发练起来不要命,冬天光膀子在雪地里滚,夏天背着石头满山跑,十三四岁就能一只手举起百来斤的石锁,力气大得像头牛。1929年他十七岁,红军宣传队到村里来,讲穷人怎么被地主剥削,怎么分田地翻身做主,他一听就热血上涌,当天就报名参军了。起初在方志敏手下的红十军干传令兵,腿脚利索,还会说几句本地客家话,经常前后跑腿送信,很快就混熟了脸。后来调到红七军团的特务连,负责警戒那些事。1935年年初,他二十三岁,调到粟裕的机枪连当连长,专打那些硬仗恶仗。

那场浙南的战斗发生在文成县一带,红七军团对上国民党三个团,仗打得火热,持续两天两夜,敌人的火力猛得像不要钱似的砸过来。粟裕带队冲锋时右臂中弹,陈兴发在左翼机枪阵地指挥,一颗子弹直接打中他左眼,穿透头骨,整个人就栽倒了。战后搜尸没找到,医疗队说可能被炮火炸飞了。粟裕以为他牺牲了,还写了悼词,说他不怕死,冲在前头,是革命军人的好样板。其实陈兴发没死成,被当地老百姓捡到,偷偷送到后方医院,医生冒险开颅取弹片,他昏迷了八天八夜才醒,醒来左眼瞎了,脑袋留了后遗症,说话都慢吞吞的。他让人写信给部队,但红七军团早转移了。他身体好点,就跟着路过的队伍去了赣南,投奔陈毅。那时候陈毅在搞地下联络,正缺个靠谱的警卫,一看陈兴发就说听过他的事儿,直接收下了。

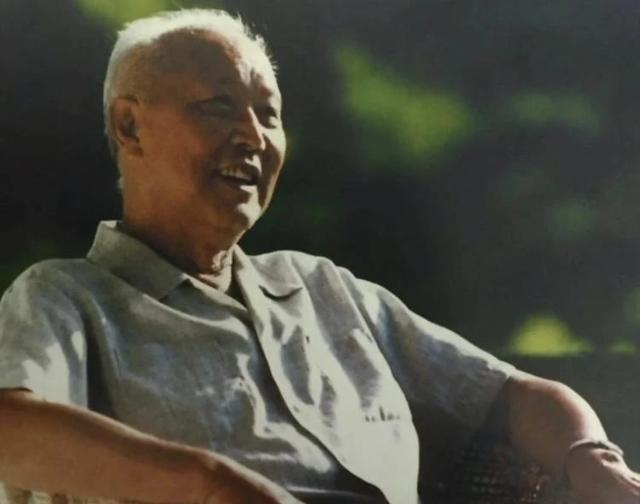

新四军时期,陈兴发跟着陈毅干了不少秘密任务,最有名的一次是装成送葬队伍,把情报藏在尸体衣服缝里,抬棺材穿过敌占区,敌人闻着味儿觉得晦气,就没仔细查。任务完事,衣服臭烘烘的,他直接一把火烧了。解放后,他在上海干了几年,华东军区交际处副处长,组织上想提他正处,他自己写信说不合适,坚持回江西贵溪。回去后在县武装部挂个副部长名头,其实啥事儿都不管,1952年调到井冈山宁冈县供销社当主任。日子过得苦哈哈的,穿粗布衣,吃野菜饭,从不跟人吹自己打过啥大仗,谁问就说老兵,混了几年。他身边人都不晓得他底细,只有县里老区办一个干事,听他讲过两句战斗事儿,去查资料,才说你是不是浙南那个头部中弹的机枪连长?他笑笑摇头,不承认。

1977年,江西省委组织老红军代表团去北京,陈兴发作为老战士随行。临走他提想去总参看看老朋友,就这样联系上粟裕。粟裕听到名字,整个人像被雷劈了,以为死了四十二年的人突然冒出来。两人见面,粟裕认出这个瘦黑的独眼老人,就是当年的陈兴发。那天从下午聊到深夜,陈兴发讲头部中弹怎么活下来,讲抬棺送情报那些事儿,讲供销社修桥修路,讲家乡缺水,县里孩子没课本。粟裕听着,几次拍桌子说你命真硬,是条汉子。临走粟裕让秘书开支票,说是组织补发抚恤金,陈兴发第二天就把钱捐给井冈山学校,嘱咐校长买本子,别贴他的名。

陈兴发这辈子,命硬得像铁打的,从小练武,参军后打仗不要命,头部挨枪都没倒下。红军时候,他跟着方志敏、粟裕、陈毅这些领导,经历了长征前后那些乱七八糟的战斗,国民党围剿,红军转移,他总能捡条命。浙南那仗后,他没死成,继续干革命,新四军时期那些秘密任务,风险大得要命,随时可能掉脑袋,但他稳稳地完成了。解放后不贪功,不爱出风头,回老家过普通日子,帮着修路引水,管供销社那些琐事儿,接地气得很,从不摆老资格。县里人后来查出他身份,他还否认,不想让人觉得他特殊。

粟裕呢,作为大将,战功赫赫,从南昌起义到解放战争,指挥过那么多大战,像淮海战役啥的,他立下头功。但对陈兴发这事儿,一直记在心上,以为战友牺牲了,四十二年没忘。1977年重逢,对他来说像见了鬼,但更多是惊喜。两人聊那些旧事儿,粟裕感慨陈兴发命大,靠信念撑着活下来。后来粟裕常跟人提陈兴发,说他打仗拼命,头骨开瓢还硬抗。陈兴发1980年旧伤复发,去世了,走得安静,嘱咐子女别铺张,草席卷了烧掉就行。县里给他立了个小碑,在他小时候打猎的山坡上。那份粟裕写的悼词,一直夹在粟裕的旧日记本里,上面写着此人若有来生,仍是战友。

这故事说白了,就是老革命战士的命硬和低调。陈兴发没死在战场上,却活到见老领导,俩人重逢那叫一个感慨。粟裕大将,指挥千军万马,却对一个老营长念念不忘,说明革命情谊深。陈兴发回老家不张扬,干基层事儿,帮老百姓解决缺水缺书那些实打实的问题,接地气,不像有些人爱吹牛。他命硬不是运气,是信念撑着,从红军到解放后,一直那样。国民党那些部队,火力强,围剿狠,但陈兴发他们总能突围,靠的就是不怕死的精神。