[浮云]1950年,中国驻瑞典大使耿飚遭到瑞典军官的轻视:“你带过多少兵?”耿飚呷了口酒,慢悠悠地说:“不算多,在解放军第 19 兵团当副司令员时,手里大概有十万人马,” 耿飚出身于湖南醴陵的一个贫苦家庭,从小就饱受生活艰辛,十几岁时便下矿井做工,后来毅然参军,在战火纷飞的战场上逐渐成长起来,他的履历简直就是一部波澜壮阔的战争史。 到了解放战争末期,他已担任解放军第十九兵团的副司令员,他统领着三个军、十几万大军。 这份沉甸甸的带兵责任,早已深深烙印在他的心中,成为他处理各种棘手问题的“肌肉记忆”。 当时,新中国的外交事业正处于百废待兴的关键时期,中央政府决定派遣耿飚等一批久经沙场的将军们投身外交战线,他们心中想的都是实实在在的国家大事,这种从泥土和战火中锤炼出来的智慧,正是新中国亟需展示的国家名片。 耿飚抵达斯德哥尔摩后,迅速将大使馆变成了他的“指挥部”,在瑞典,他巧妙地利用钨砂换取急需的机床;在巴基斯坦,他积极推动用物资换取棉花和公路建设的合作项目。 1981年,耿飚被任命为国防部长,成为共和国历史上唯一一位没有军衔的国防部长。 然而,他的权威并非来自军衔,而是源自他那“能做成事”的辉煌履历,在他看来,战场上的守阵地和外交中的守国家利益,虽然方式不同,但目标却是高度一致的。 回到那场晚宴上,面对瑞典军官的挑衅,耿飚淡定自若地陈述了自己在解放战争时期曾带领十几万大军的光辉历史,听到这番话,那位军官的手顿时僵住了,随后不得不尴尬地道歉。 耿飚则意味深长地表示,带兵和搞外交其实道理相通,兵马不过是办事的责任,当年在战场上浴血奋战和如今在外交舞台上纵横捭阖,归根结底都是为了国家的利益。 耿飚的故事,正是那一代中国外交官群体的缩影,他们的身上散发着浓厚的“硝烟味”,这不仅仅是因为他们经历过战火的洗礼,更是因为他们对国家和人民有着真切而深刻的理解。 那场晚宴上的交锋,不仅成为了瑞典外交圈中的一段趣闻,更是新中国外交风格的鲜明宣告。

朱洪武年间建坨

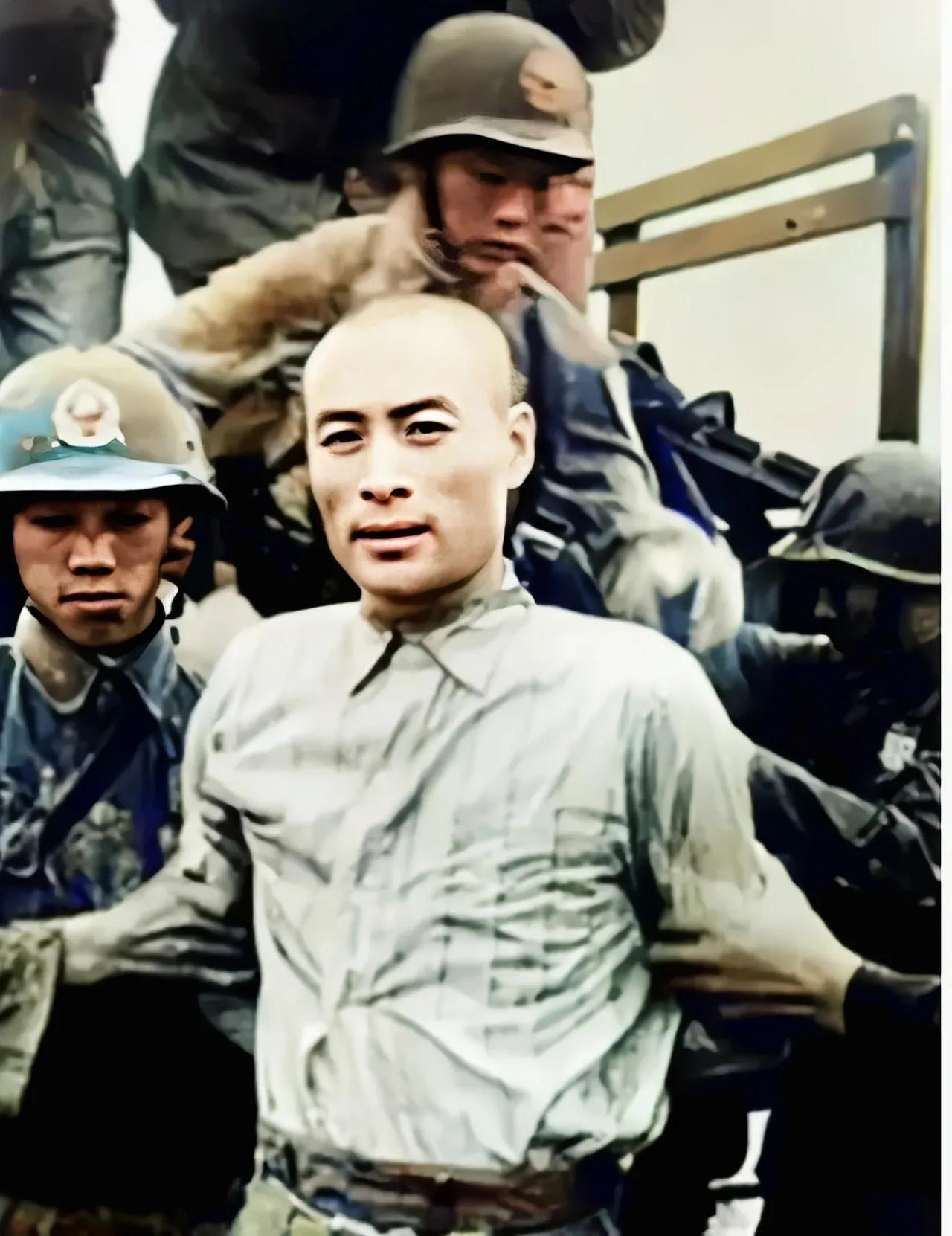

杨罗耿兵团