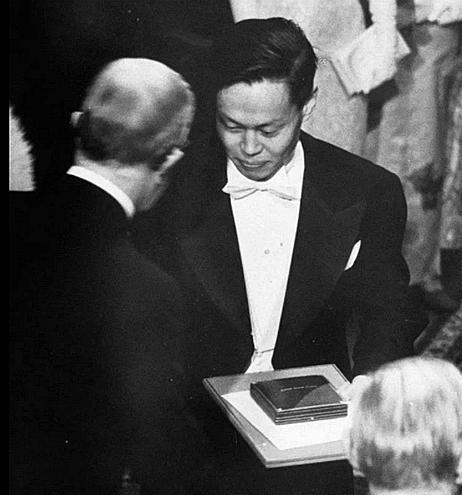

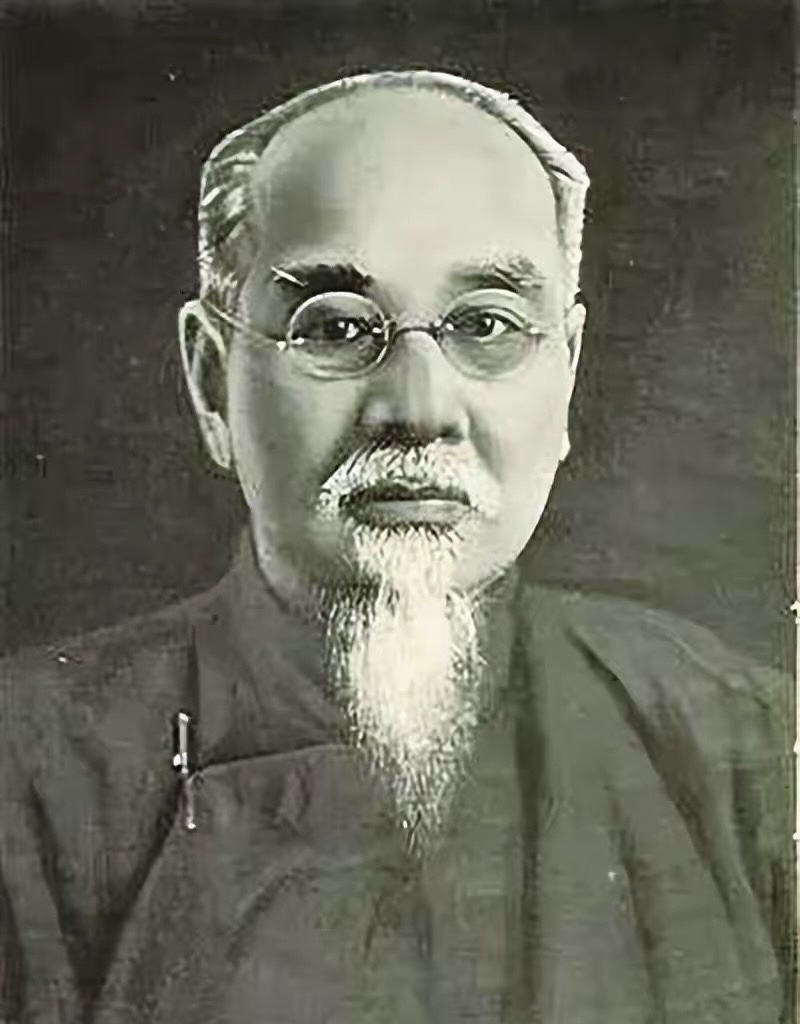

1981年杜聿明追悼会因何推迟半个月?曹秀清:蒋经国不让别人尽孝 “北京医院太冷了,可等不到台湾那边的回信怎么办?”1981年5月20日深夜,北京医院太平间,曹秀清裹着外衣对值班护士低声嘀咕。老伴杜聿明已经去世五天,遗体依旧停放在冷藏柜里,追悼会一拖再拖。外人只知道召开日期未定,却很少有人弄清背后的纠葛——追悼会之所以延后整整半个月,全因为台湾方面按死不放四个子女的“探亲申请”。 事情要从5月11日说起。那天,杜聿明病危,床边挤满了北京军区总医院的医生。曹秀清握着丈夫的手小声安慰:“孩子们很快就到。”其实她心里明白,挂在墙上的那部红色电话一直在等待台北回音。5月12日凌晨3点,杜聿明咽下最后一口气。临终前,他用眼睛缓缓扫过病房,似乎在寻找熟悉的面孔。曹秀清读懂了他的遗憾:台湾的四个孩子未能赶来。 当天下午,曹秀清拍出两份加急电报,一份给在台北的长子杜致勇,一份送往“总统府”转蒋经国,口气极其恳切:父亲已逝,请放行奔丧。中共中央统战部也通过香港渠道再三催促,提出“人道原则”不涉政治。可蒋经国的秘书处迟迟没有回应。曹秀清后来向邓颖超无奈地感叹:“经国先生自称至孝,却硬生生截断别人尽孝的路。” 拖了三天仍无消息,中央决定将遗体移到条件更好的北京医院冷藏室,以免影响后续整容、防腐。此举在坊间立即引发猜测:难道要举行高级规格的国葬?其实不然,只是为了等待一个遥不可及的许可。 为什么蒋经国如此冷漠?要理解这份冷漠,得把时间拨回到1948年淮海战役前夕。彼时杜聿明已经预感到失败,他在北平白塔上环顾苍茫夜色,曾对副官叹气:“这一去恐怕凶多吉少。”然而蒋介石以“为老太太做寿”为名将他再次绑上战车。而曹秀清,也正是在那场勉强维系面子的寿宴上第一次感受到蒋氏父子的傲慢:来宾们神色木然,蒋经国甚至只关心寿礼是否“按时送达”,连一句客套话都不愿多讲。 1949年1月杜聿明被俘后,曹秀清赴南京讨说法惨遭冷遇;随后被强行“护送”去台湾,一家七口挤在借来的旧宅里,靠发报纸、做收发员维生。国民党高层对她的态度可用“降温”二字形容:从最初的慰问、施舍,到后来干脆置之不理。1956年长子杜致仁因学费断绝自杀,更让曹秀清寒心。那年,她写报告求贷款三千美元被批“准借一千、分两年给付”,孩子最终服安眠药身亡。蒋介石只在日记里留下冷冰冰一句:“节哀,勿过悲。” 1969年,杨振宁摘得诺贝尔奖,台北突然对曹秀清“热情”起来。蒋介石夫妇软语相待,只为借杨振宁的政治光环。曹秀清顺势获准赴美,却一去不返。1973年,她在日内瓦见到早已获特赦的杜聿明,两人失散十五年,再重聚已是白发苍苍。杜聿明说得最重的一句话是:“我投降了人民,没有背叛历史。”这句话此后成为他面对台湾方面“叛徒”指控的唯一回应。 1970年代末,中美破冰,杨振宁偕妻首访北京,周恩来用一句“岳丈大人”打破尴尬。那时台北当局对杜在大陆的“翻身”极为恼火,四个留在岛内的孩子便成了牵制母亲、报复父亲的筹码。户籍管制、求职刁难、出境驳回,一纸文件就能让他们寸步难行。 5月25日,北京八宝山革命公墓礼堂灯光全开,上千名干部、老友、战俘同学自发到场送别。遗像下方的挽联写着:“由旧朝降志 为人民报功。”曹秀清捧着骨灰盒,好几次红了眼圈又强忍住。在她看来,这场规格不低的追悼会其实是对丈夫后半生态度的认可:从“座机副总司令”到“全国政协文史委员”,身份虽变,骨头却是完整的。 追悼会结束那晚,曹秀清收到台北传来的最新电报:蒋经国依旧拒绝放行,理由写得很客套——“时局多艰,不宜远行”。曹秀清苦笑,把电报折起塞进衣袋,再没提起。翌年夏天,她在香港见到了放行探亲的三个子女。聚餐时,有人替蒋家开口:“老夫人,回台湾养老吧,那里毕竟还有孩子。”曹秀清放下筷子,语气平静却决绝:“这是你们父亲的遗言,我不能违背。” 蒋经国去世后,两岸逐渐松动。可杜家四个孩子直到1990年代才获得第一次返乡许可。抵达香山脚下父母旧居时,他们发现院门漆皮斑驳,却依稀可见杨振宁当年托人送来的电冰箱、洗衣机。墙上那张写着“欢迎回家”的黑白照片里,父亲杜聿明着中山装,母亲曹秀清端坐一旁——那是1982年两人最后一次合影。兄妹四人站在屋檐下,沉默许久,终究没有喊出口的怨恨,只剩一句低低的自语:“我们来晚了。”得更久。