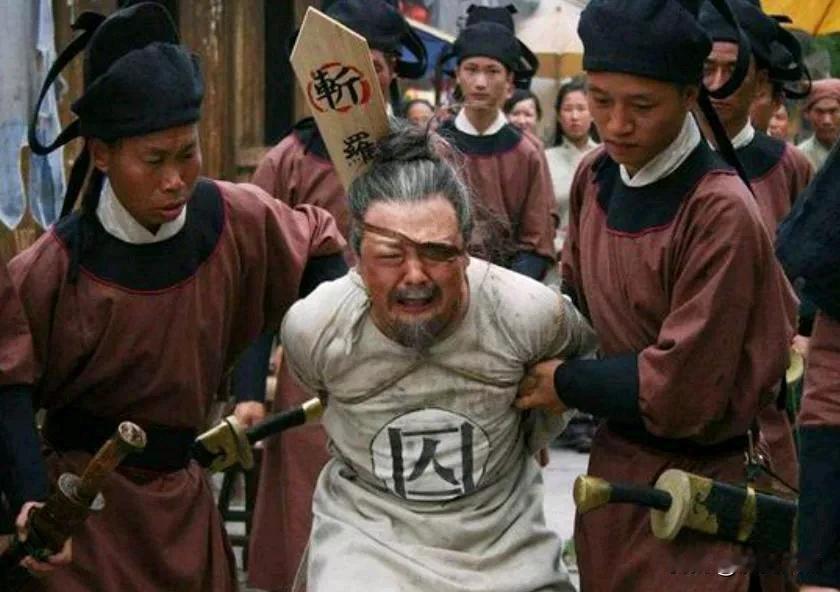

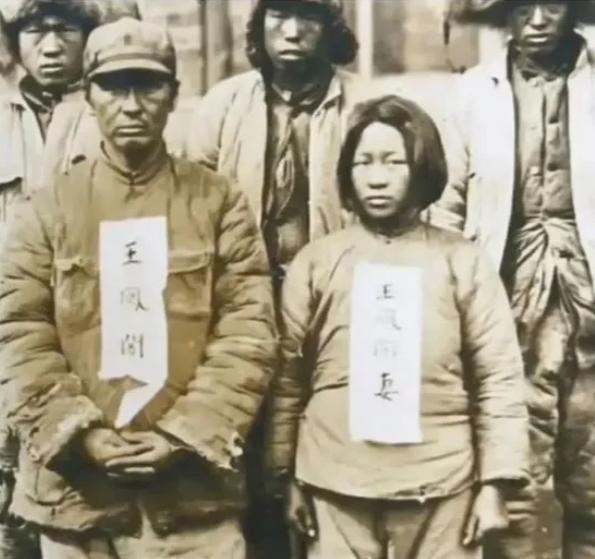

明朝郭桓贪污大案。郭桓案是明初“洪武四大案”之一(与空印案、胡惟庸案、蓝玉案并列),发生于洪武十八年(1385年),是朱元璋以铁腕手段整肃吏治、打击贪腐的标志性事件。 一、案件背景与起因 举报与调查 御史余敏、丁廷举告发户部侍郎郭桓勾结北平布政使司、按察司官员李彧、赵全德等人,通过伪造账目、虚报损耗等手段侵吞税粮。 贪污规模惊人 经查实,郭桓等人贪污税粮达2400万石,相当于当时全国一年的财政收入。赃款涉及范围极广,除粮食外还包括金银宝钞、鱼盐等物资。 二、严酷处置与波及范围 高层清洗。六部尚书、侍郎级高官几乎被一网打尽:礼部尚书赵瑁、刑部尚书王惠迪、兵部侍郎王志、工部侍郎麦至德等均被处死。《明史》记载“自六部左右侍郎下皆死”,导致行政机构一度瘫痪。 全国性株连。案件牵连全国十二个布政司,地方府县官吏数万人被下狱或处决。追赃行动波及民间富户,导致“百姓中产之家大抵皆破。据《明史·刑法志》记载,此案与空印案合计株连超8万人,但亦有学者考证明初史料认为实际处决不足500人,存在争议。 三、案件影响与后续措施 催生财务防贪制度 为杜绝账目篡改,朱元璋下令将记账数字“一、二、三”改为大写“壹、贰、叁”,此制度沿用至今。 平息民愤的“替罪”操作 因株连过广引发民怨,朱元璋处死主审官吴庸等人以平息舆论,并发布诏书强调“除奸”初衷,申明“今后有如此者遇赦不宥。 强化皇权与反腐威慑 案件成为朱元璋集中财权、打击官僚集团的重要抓手。他借机著《大诰》昭告天下,将贪官剥皮实草悬于城门示众,形成“郡县之官虽居穷山绝塞之地,去京师万余里,皆悚心震胆,如神明临其庭”的恐怖氛围。 四、争议与历史评价 数据真实性存疑 郭桓上任不足一年贪污2400万石的指控被质疑夸大。《明朝那些事儿》指出:在锦衣卫严密监控下,如此巨量赃款难以隐匿;且朱元璋亲自处理财政细节,若真短缺早应察觉。 双重性质的政治事件 案件既是反腐行动,也是朱元璋削弱地方势力、重构财政体系的政治清洗。通过重创文官集团,进一步巩固了皇权绝对化。 总结:郭桓案以极端方式重塑了明初官僚系统,彰显朱元璋“草根帝王”对贪腐的零容忍,也暴露了人治反腐的残酷性与局限性。其催生的制度变革(如大写数字)成为历史遗产,而血流成河的代价至今为史家评骘不休。