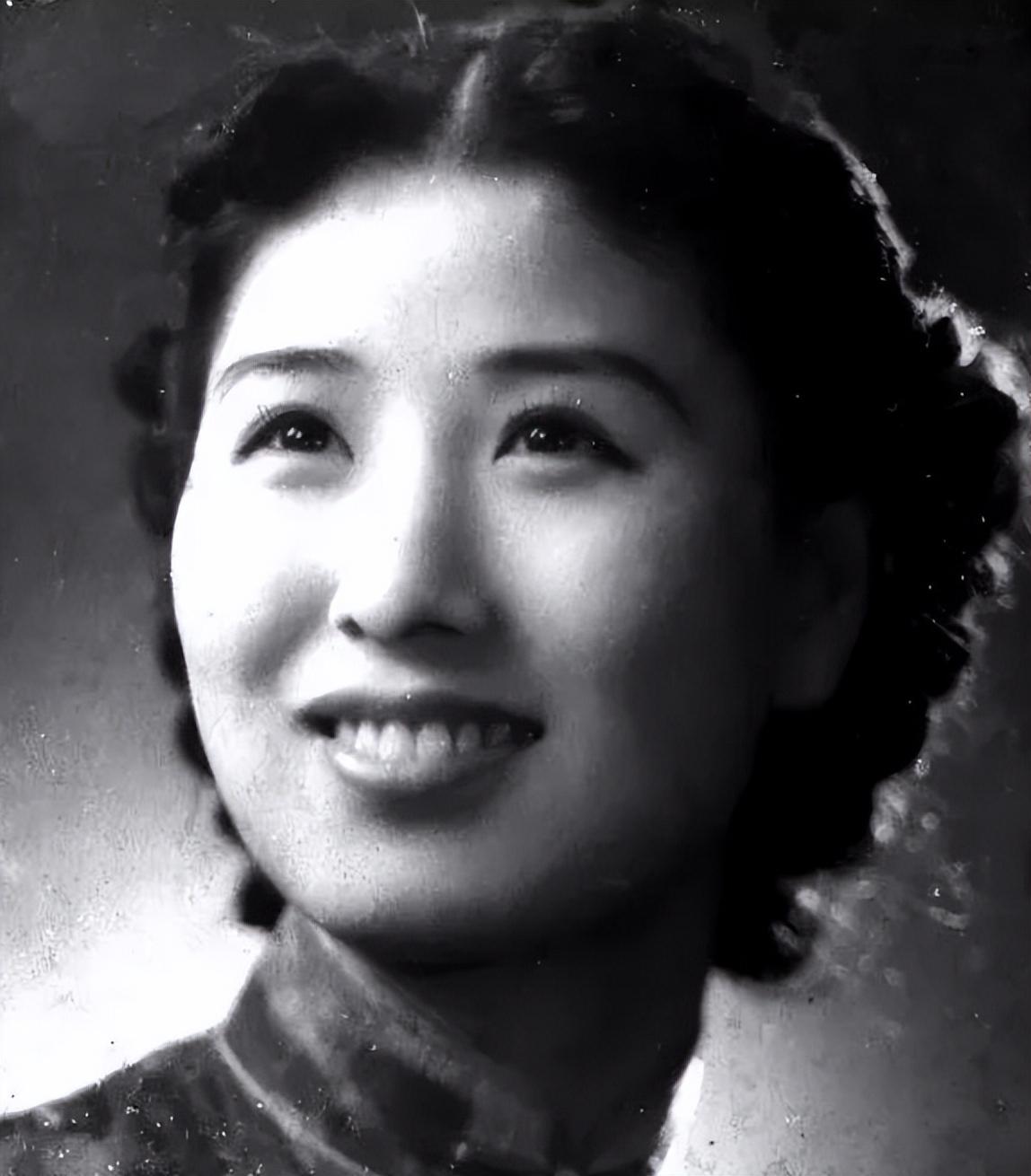

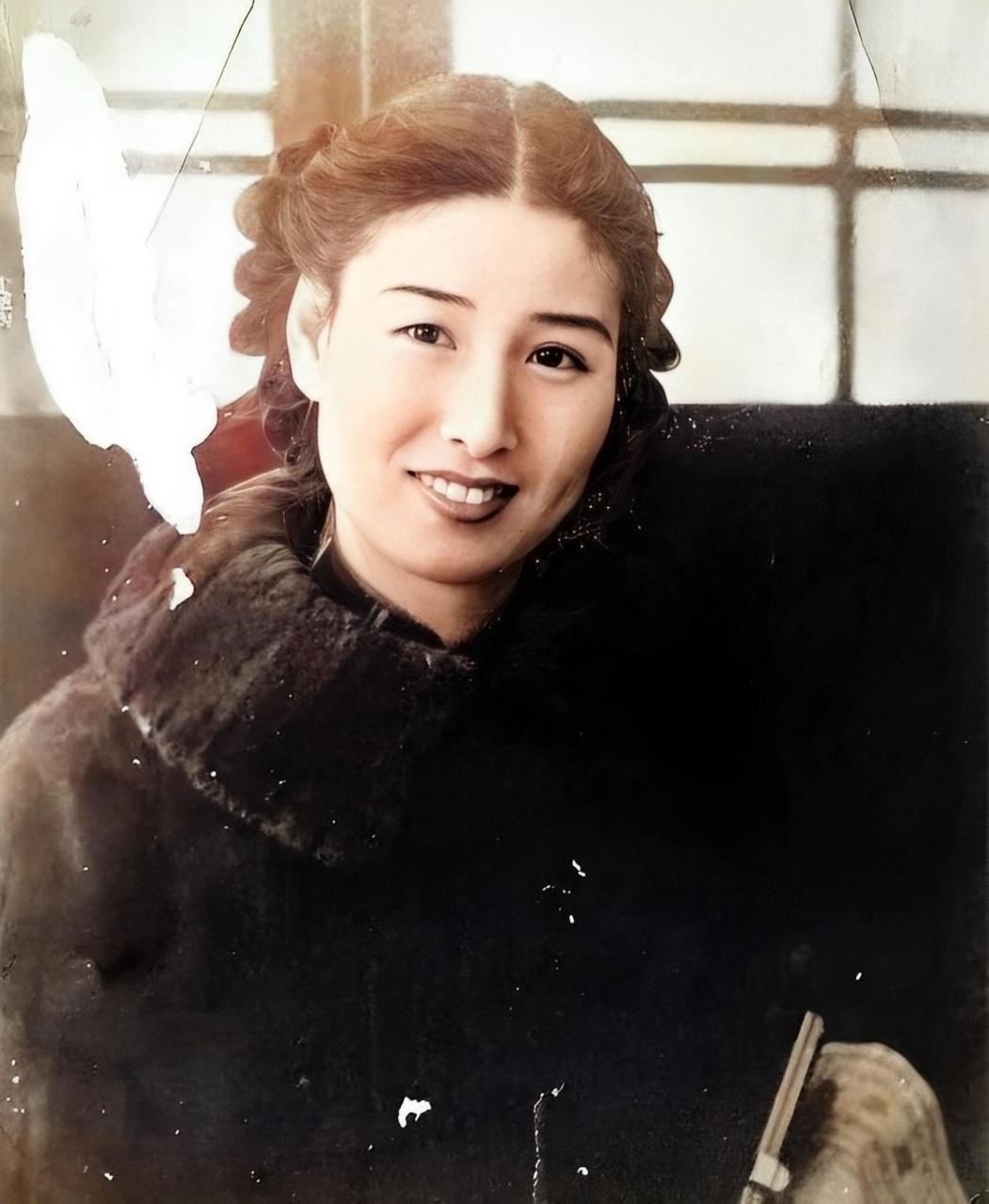

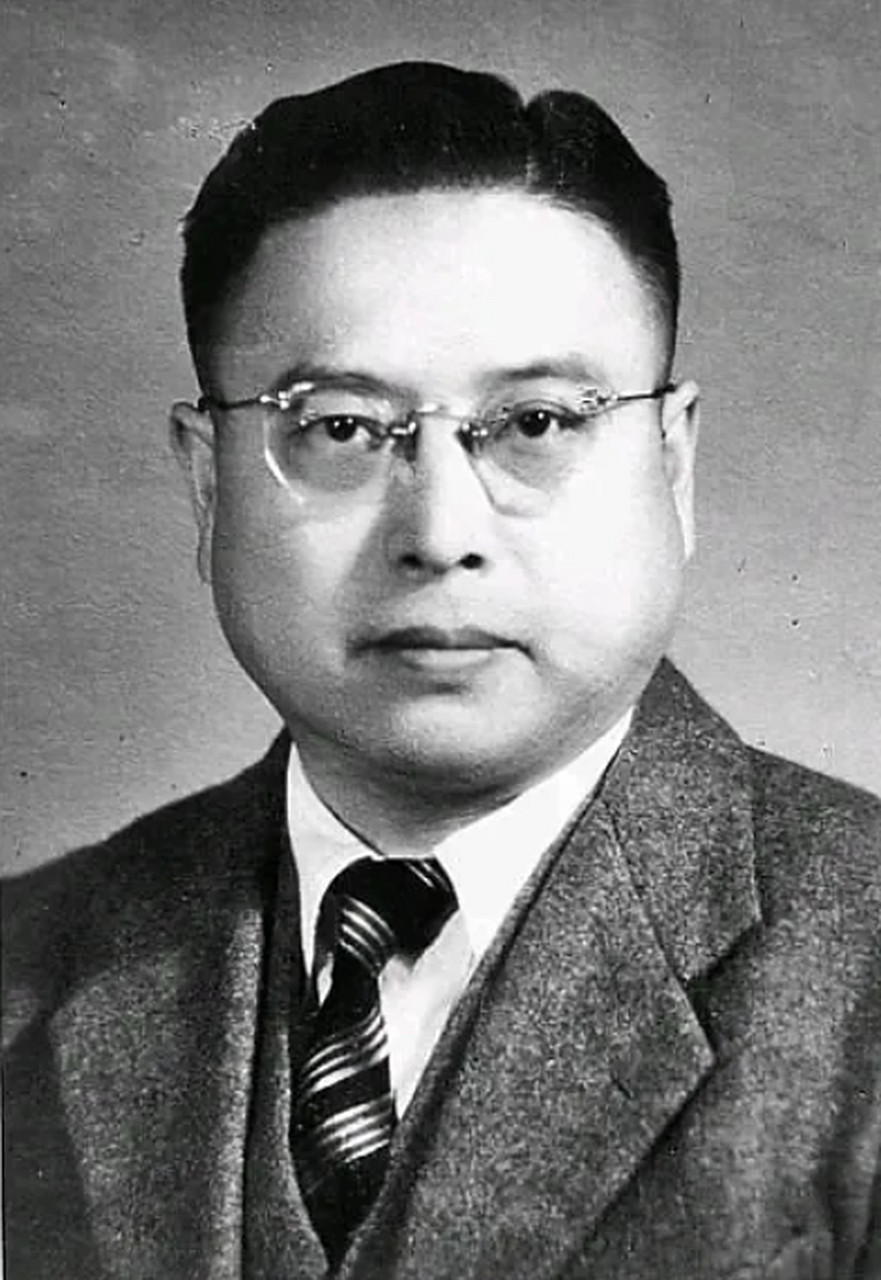

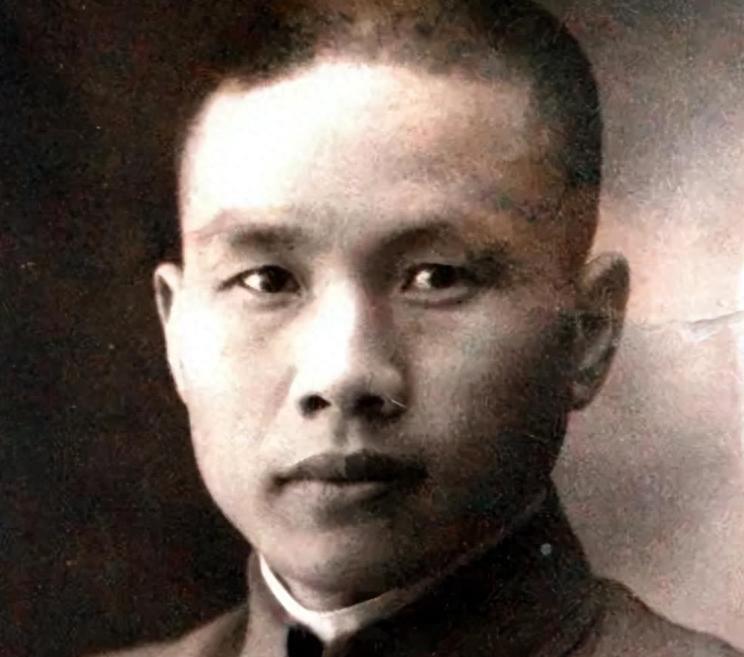

1940年深夜,民国大美女郑苹如,被秘密押到小树林执行枪决。特务垂涎她的美色,犹豫半天不忍心就这样毙了。这时,郑苹如突然开口说了一句话,特务最终成全了她。 1937年的上海,霓虹依旧闪烁,却掩不住空气中的硝烟味。 郑苹如站在《良友》画报的镜头前,一身旗袍勾勒出姣好的身姿,眉眼间既有江南女子的温婉,又藏着几分不属于这个年纪的坚定。 这年她刚满19岁,是上海法政学院里人人称羡的校园明星,也是即将披上嫁衣的待嫁新娘。 可没人知道,这个登上杂志封面的明媚少女,已经悄悄握紧了另一种命运的缰绳。 她的父亲郑英伯是追随孙中山的老同盟会员,母亲郑华君是出身日本名门的木村花子,这样的家庭让她从小就懂得什么是家国大义。 11岁从日本回到上海,她很快成了社交圈里的焦点,有人捧着剧本找上门,说她天生该当电影明星,她却笑着摇头。 九一八事变的炮声炸响时,她正和同学们编排抗日话剧,传单印了一沓又一沓,送到街头巷尾,又跟着队伍去前线慰问士兵,年轻的脸上写满对侵略者的痛恨。 和飞行员王汉勋的婚事早就定下,红帖都备好了,可日军的铁蹄踏碎了所有计划。 上海沦陷那天,郑苹如看着火光映红的夜空,做了个让家人既意外又心疼的决定,留在这座危城。 凭借会说一口流利日语,又有母亲的日本身份作掩护,她被中统吸纳,成了一名秘密特工。 第一个任务是接近特务机关长片山。 在一场日军举办的酒会上,郑苹如穿着和服,用纯熟的日语和片山寒暄,酒杯碰撞的瞬间,她眼角的余光扫过对方腰间的文件袋。 几次周旋下来,片山对这个中日混血的美人放下了戒心,闲聊时漏出的情报,都被她记在心里,连夜传给组织。 任务完成那天,她收到王汉勋的信,信里夹着一枚红豆,说战事稍缓就回来求婚,可她刚把信藏进枕头下,新的命令就来了,除掉丁默邨。 这个人狡猾得像条蛇,早年混过共产党,后来投靠国民党,日军来了又成了汉奸,身边永远围着保镖,睡觉都不在固定房间。 中统知道他好色,把这个“美人计”的任务交给了郑苹如。 她犹豫过,不是怕危险,是怕对不起王汉勋。可想到那些被76号抓走的同志,她还是回信拒绝了求婚,只说“国难当头,儿女情长暂放一旁”。 接近丁默邨的过程像走钢丝。 她在一场时尚沙龙里“偶遇”他,穿一身月白色旗袍,故意装作对他的“权势”很崇拜。 郑苹如一边陪他假意周旋,一边偷偷观察他的行踪,每次约会都在手提包里藏着手枪,指尖磨出了茧子。 第一次动手是在他送她回家的路上,车刚拐进僻静的巷子,她正要掏枪,丁默邨突然猛踩油门,轿车像箭一样冲了出去,留下她攥着发烫的枪身,手心全是汗。 第二次机会选在西比利亚皮货店。 店里的伙计是中统的人,门口也埋伏了杀手。 不料丁默邨刚走进店门,就突然眼神一凝,随即说了一句你自己挑,回头就跑。 砰的一声枪响,但是机会已经错过,丁默邨已经跑得没影。 她给丁默邨打了个电话,声音带着哭腔,说不知道为什么会有人开枪,丁默邨在那头哼了一声,没多说什么。 她以为还有机会,甚至想带着手枪,让日本宪兵陪着去76号,做最后一搏。 可她刚走进76号的大门,就被人押到了审讯室。 审讯室里摆满了刑具,丁默邨坐在对面,假惺惺地说只要供出同伙就放了她。 郑苹如盯着他,骂他是卖国求荣的汉奸。 皮鞭抽下来,烙铁烫在身上,她咬着牙,没哼一声。 被杀的那个夜晚,月光很暗,她抬头看了看天,对林之江说:“别打我的脸。”枪声响起时,她才23岁。 抗战胜利后,中统才公开了郑苹如的身份。 那些曾经骂她是汉奸情人的人,这才知道,那个在十里洋场周旋的美人,是用生命在抗日的英雄。 历史的记忆有时会迟到,但从不会缺席。 郑苹如的故事被藏在档案里,被写进书里,有人记得她的美貌,有人记得她的勇敢,而更多的人记得,在那个黑暗的年代,有这样一个女子,用自己的方式,为国家拼过命。 她的牺牲很低调,就像她潜伏时一样,没留下多少痕迹,却在历史的长夜里,点亮过一盏灯。