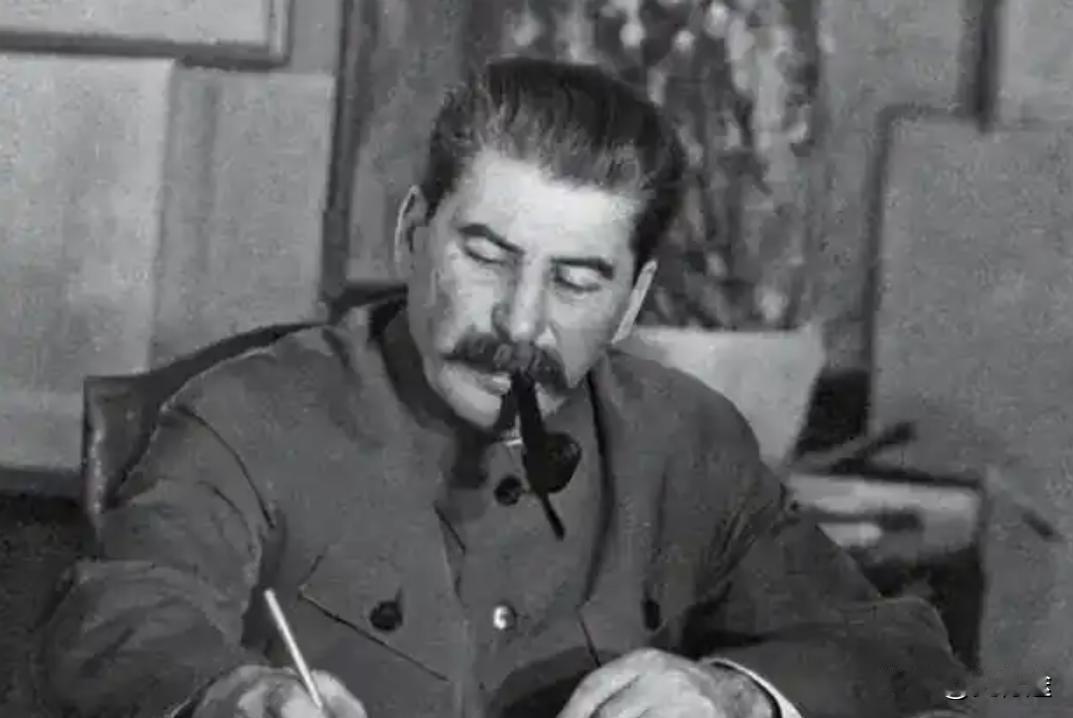

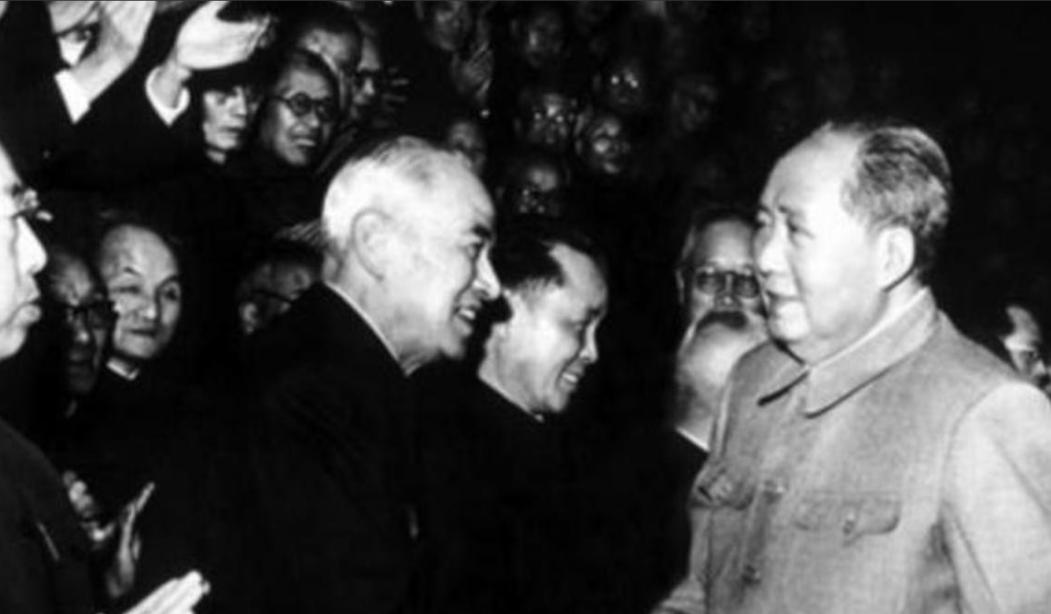

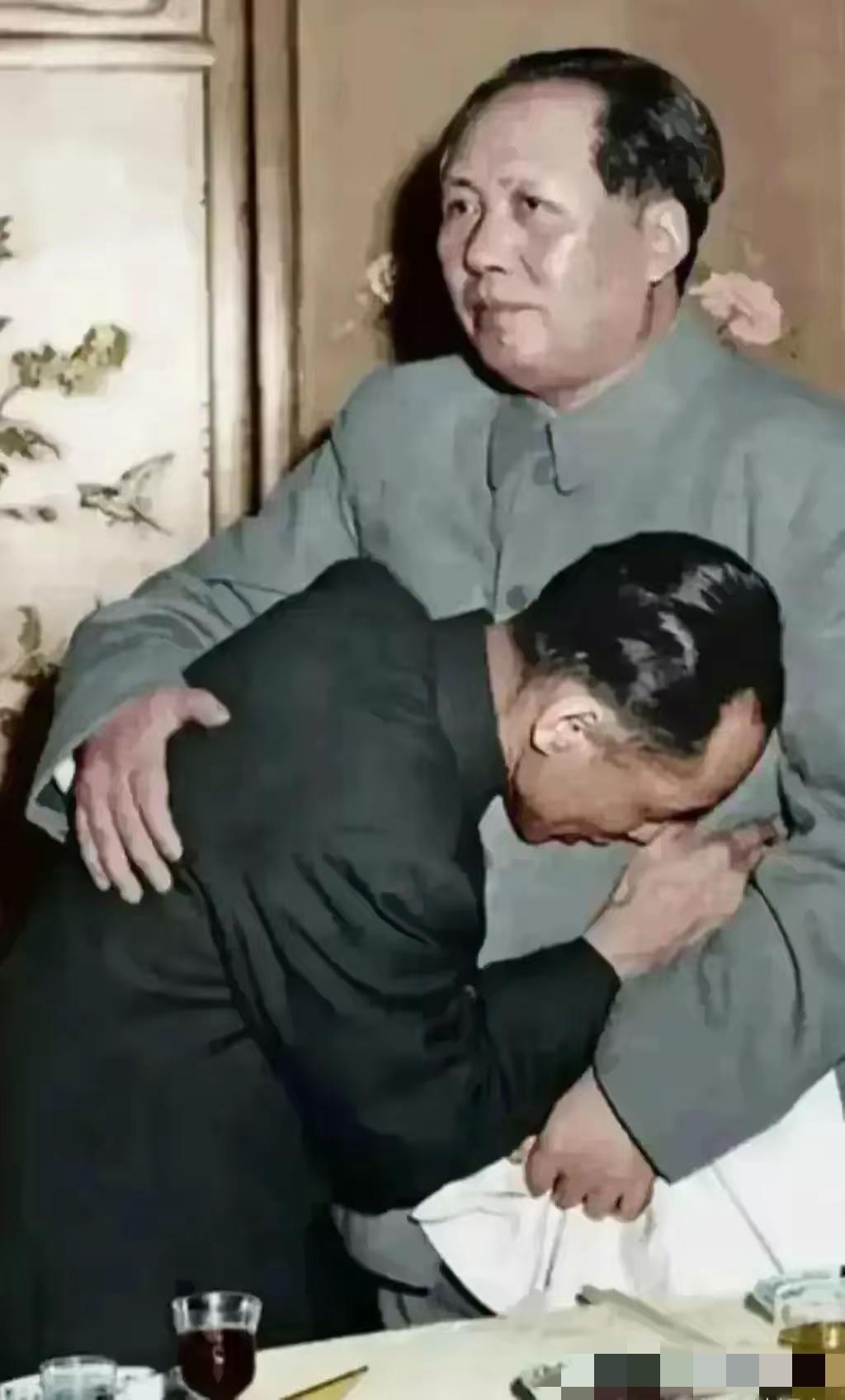

朝鲜战争是斯大林的“阳谋”!无论如何他都是赢家,但毛主席破了他的局 1951年的夏天,前线没多大变化。 美军停在三八线北边不敢再动,志愿军也打不下去了,伤病太多,补给太难。 朝鲜这地方山连着山,一到雨季,全是泥,连骡子都打滑。 打了这么久,谁都知道,靠硬拼是拼不出胜负的。于是那年七月,谈判开始。 毛主席当时看得透,说白了,美国人不是怕打,是怕拖。他们打仗不差钱,也不怕死人,但怕国内舆论闹、怕选举年、怕盟友不跟。所以毛主席定了基调:边打边谈,谁先撑不住谁让步。 不是妥协,是换一套打法。 毛主席找周恩来说这事,周恩来病刚好,还带着点咳。 没扯别的,几句话交代清楚——这次谈判不是技术活,是政治仗,是国家博弈。 新中国第一次坐上桌子,不能寒碜了。那时候李克农在东北,熟前线,也懂话术,正合适。乔冠华年轻,会英语,脑子快,也叫上。他俩一冷一热,组合正好。 谈判地点定在板门店,一个朝鲜小村,离三八线不远。 进屋之前,双方的人都绕着那棵炸焦了的老树走一圈。 开谈第一天,气氛就不对。 美方坐那儿,摆出一副“你们来求我”的样子。开口就说停火线该划在他们控制的最南边,谁都听得出来,想谈出他们手里没有的地盘。 李克农没急着反驳,只说:“这不太合适。”然后照会北京。那边毛主席听完,摇摇头:“那就打一仗。”过几天,志愿军在东线夜袭,打了个措手不及。打完再回桌上,美方口气小了不少。 整场谈判,一直在这种节奏下推。 美方一冒头,中朝就用战场上的反击让他们坐回去。 到后来,大家都明白了,这桌子不是靠嘴坐稳的,是靠阵地撑出来的。 谈到中段的时候,三八线成了焦点。 美方想把它当成底线,但这条线只是地图上的一笔,地面上不是那么回事。中朝部队控制的地方早就不止三八线以北,有些区域还往南推进了不少。 按战果算,美方该退。 毛主席不急着敲定分界,他知道,对方拖一天,就是他们多一分压力。 所以他说,要有理、有利、有节。话说得不响,但底气足。周恩来根据这个思路,让谈判代表提出“实际接触线”做分界线。 对方不愿意,可也提不出更有理的说法。话就这么僵着,谈判拖成了拉锯。 1952年下半年,红十字会跳出来提了个“人道建议”,让双方先交换伤病战俘。 这事毛主席觉得能用,说,行,就照这个办。这一来,美方原本想着控制战俘牌,突然落了空。 战俘问题卡了快半年。美方打着“自由选择”的旗号,拒绝全面遣返,实际上是想挑人、挑时机,把人往南朝鲜送。周恩来不同意,态度很清楚:必须按人道标准办,该回去的就得回,不许扣人做人质。美方态度一变再变,有时连他们自己的代表都拿不准主意。 1953年6月,李承晚突然放了一批战俘,美方事先一点风声都没透。 这一手等于把谈判桌踹翻了。 消息传到北京,毛主席立刻发话:“得让他们知道,这事不是他们说了算。” 随后,志愿军发动金城战役。 阵地修了好几个月,打起来毫不含糊。一开炮,山都震了。战役打了几天,南朝鲜的几个王牌部队损失惨重。这仗没说太多政治话,但效果直接——谈判气氛立刻转了。 从七月十一号起,美方代表在板门店陆续给了九项保证。条款一个个列清楚,态度也和之前不一样了。他们知道,不收就没机会了。中朝方面看完,认定条件可以接受,就定下签字时间。 7月27日,签字那天,板门店闷得厉害。 外头没有风,屋里也不开空调,连空气都不怎么流动。美方代表克拉克戴着军帽,面无表情。 中朝代表坐得笔直,没笑,也没表态。文件一页页签完,没有庆祝,没有照相的动作,连记者都在外头等着。那天的静,是连虫子都没叫的静。 签字完,李克农给北京发了封电报,语气不长,只说:“协议达成,条件如期,战可休矣。”毛主席看完,只点了下头。过了几分钟,说:“通知志愿军,准备轮换,分批回来。”就这几句话,没人敢插嘴。 战争算是停了。可那不是完结。 毛主席后来定下方针,志愿军不能一下全撤,要留部分部队,稳住局势。 三八线那一带,山还是那些山,河还是那条河,只是士兵换了人,哨卡变了形。 苏联那边其实早就看着想让中美打下去,越久越好,他们好坐山观虎斗。 可毛主席不接这个招。 他打的是自己的仗,签的是自己的协议。这场战争,中国是靠自己打完的,不是靠谁劝的。 朝鲜停战之后,中美之间没有立刻恢复联系,但国际上的位置已经不一样了。 世界开始重新认识中国,不再是那个任人摆布的国家。 打得起仗,也谈得出协议,这才是真正站住了脚。