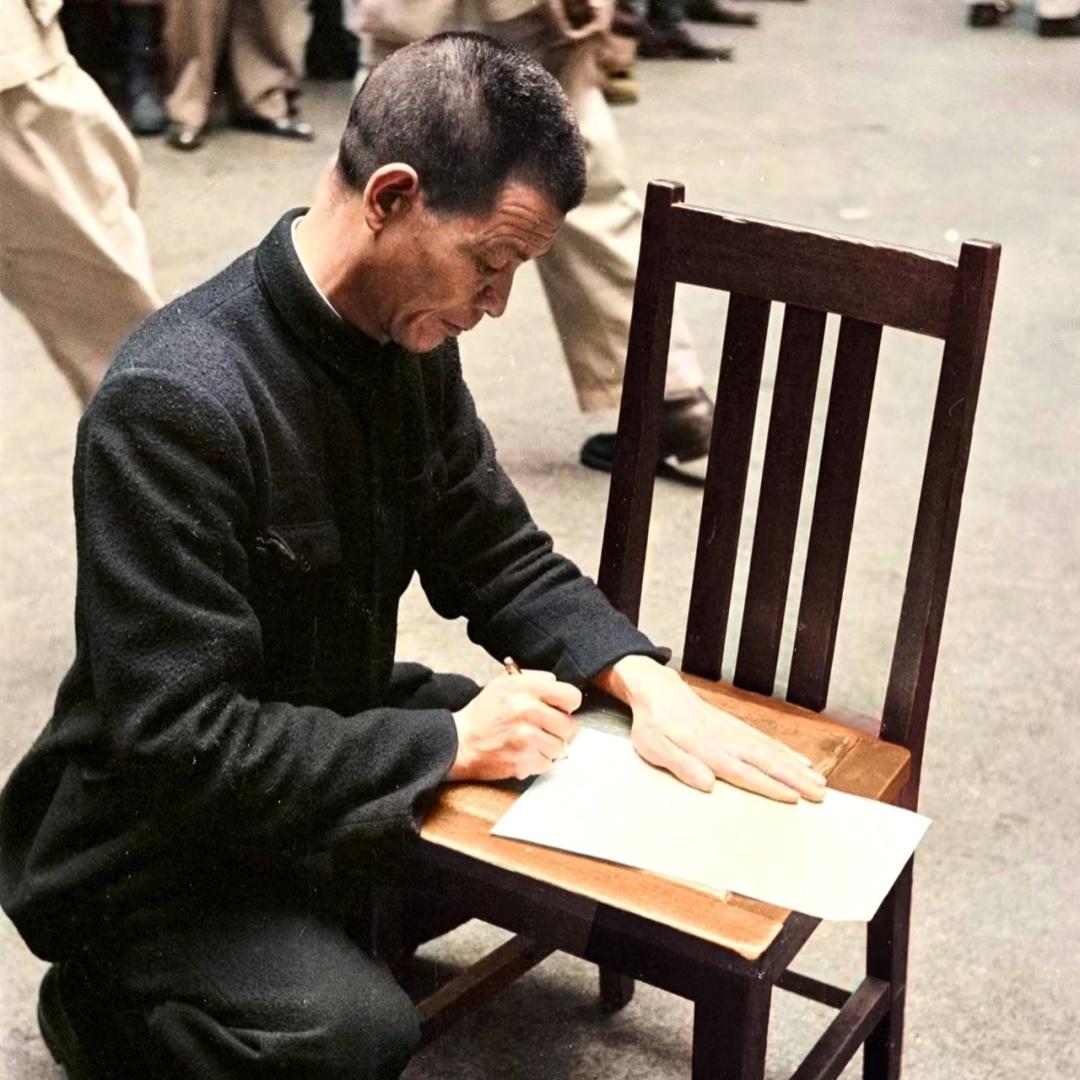

一张还原的照片,藏着一位烈士不为人知的坚守。这是苏艺林烈士临刑前,一张罕见的留影,拍摄于1950年,也是目前全网唯一能够找到关于他的影像,因为原版照片已经破损严重,我们借助于修图技术,将烈士的样貌进行了还原。 ——— 扎心。那种亮,不刺眼,却能把人心里最软的地方烫出一个洞。 照片里,他嘴角紧抿,像把千言万语都咬在牙关里。灰布上衣领口磨得起了毛边,锁骨处还有一道浅色的血痕,估计是前一夜“谈话”留下的纪念。可他就那么站着,背脊笔直,像一株被霜打过却依旧不肯倒的竹子。背景是一堵斑驳的土墙,墙皮剥落处露出杂草,像无数只黑手想把他拖进黑暗,他却偏要在黑暗里点一盏灯。 关于苏艺林的资料,少得可怜。籍贯、年龄、生平,全是碎片:1923年生于江苏邳县,1938年参加抗日少年队,1946年入党,1949年被派往台湾,1950年因“通匪”被捕。没有豪言壮语,没有家书遗训,甚至连审讯记录都被销毁,只剩这张破损的照片,和档案里一行潦草的字——“拒不招供,立即执行”。就这一行字,比所有影视剧里的英雄台词都重,重到让人喘不过气。 我盯着照片,越看越觉得熟悉。后来才想起,那眼神像我外公。外公不是烈士,只是个普通的老钳工,年轻时在兵工厂造枪,文革时被扣上“特务”帽子,天天被批斗。每次上台,他都站得笔直,像照片里的苏艺林,嘴角抿成一条线,不喊冤,也不求饶。我小时候不懂,问他:“外公,你为什么不哭?”他说:“哭了,他们就信了我是真的坏人。”那时我不懂,现在懂了——那不是倔,是把尊严攥在手心里,哪怕手被钉穿,也不松手。 照片修复时,技术员小姑娘手抖了。她说:“姐,我越修越觉得他像在看我。”我凑过去,屏幕上的苏艺林被补上了半只耳朵——原版里被撕掉了,像是有人想把他从历史上抠出去。可耳朵补全了,眼神补不全,那种亮,是修图软件调不出的参数。小姑娘问我:“要不要把他脸上的伤也修掉?”我摇头:“留着吧,那是他的勋章。” 关于他的牺牲,只有一种说法:临刑前,他高唱《国际歌》,声音哑了,就用手拍胸口打拍子。子弹穿过胸膛时,他的手还维持着拍打的姿势,像要给这个世界最后一点节奏。目击者后来回忆:“他倒下的样子,像一棵被锯断的树,很慢,但很坚定。”我没有在场,可每次想起,耳边都会响起那种节奏——咚、咚、咚,像心跳,像鼓点,像深夜里的更漏,提醒着:天快亮了,别睡死过去。 我把照片打印出来,夹在办公桌的玻璃板下。同事路过,问:“这是谁?”我说:“一个你不认识,但你应该记住的人。”他们大多“哦”一声,走开了。我不怪他们,这个时代,记住一个人太难了,忘记一个人太容易了。可我还是固执地让照片留在那里,像让一盏灯亮在角落里,不为照亮谁,只为提醒自己:别抱怨加班、别吐槽工资、别哀嚎房价,你至少还能站着,还能选择,还能把“不”字说出口。而照片里的人,连选择死亡的方式,都被别人决定了,可他依然用眼神说“不”。 有一次加班到凌晨,我累得趴在桌上,半梦半醒间,感觉有人在看我。抬头,是玻璃板下的苏艺林。那一刻,我突然想哭,不是难过,是羞愧。我们整天把“躺平”“摆烂”挂嘴边,却忘了有人连躺下的权利都没有,却依然选择“站”着。那种站,不是身体,是脊梁。不是姿态,是信仰。 照片修复完成后,我们在微博发了一张高清图,配文只有一句话:“他没见过新中国,但新中国见过他。”评论区里,有人留言:“哥,我明天考研复试,突然不怕了。”还有人说:“我打算辞职去支教,不是因为热血,是因为羞耻。”我没有回复,却截图保存了。这些留言,像接力棒,把照片里的光,一盏一盏传下去。也许有一天,棒会掉,灯会灭,可至少,曾经亮过。 说到这儿,我想起修复室那盏老台灯,灯泡昏黄,每次开机都要闪几下才能稳定。技术员说:“换新的吧,便宜。”我摇头:“留着吧,它闪的时候,像在眨眼,跟照片里的眼神挺配。”于是,灯泡继续闪,照片继续亮,像两个不同时空的人,互相眨着眼,说着只有他们才懂的暗号:别怕,别跪,别睡。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。