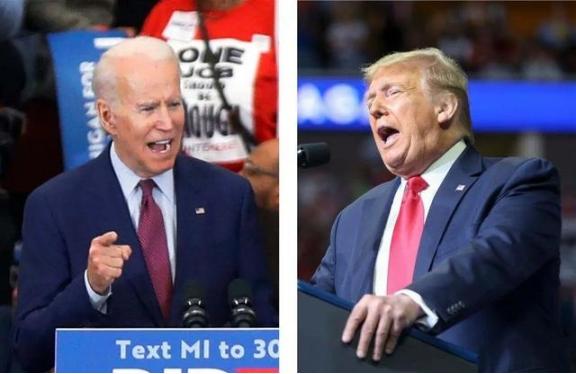

特朗普和拜登的区别,其实就在于拜登作为“政坛老手”,明白自己的长处和短板分别是什么,懂得遇到事情时,让专门的人去干,可反观特朗普,却是一言难尽... 与其说美国在两个领导人之间做出了选择,不如说它在两套截然不同的“国家治理操作系统”之间,进行了一次彻底的系统切换。这关乎的不是个人好恶,而是两种底层逻辑的对决。 一套系统的核心是“集权式单核处理器”。特朗普的风格就是如此,所有指令都渴望来自中央,他本人就是那个亲自拍板的CPU。这种模式下,团队成员的“个人忠诚度”比“专业背景”重要得多,因为它需要确保指令能够绝对执行。 此般架构需付出颇为高昂的代价,那便是显著的不稳定性。它犹如一座根基未稳的大厦,随时可能因这不稳定因素而产生动摇。想象一下,一个系统的核心部件在任期内更换率曾高达92%,这几乎等于一边运行一边拆换零件。政策的摇摆和缺乏连贯性,也就成了家常便饭。但对部分选民来说,这种系统输出的“响亮口号”和“快刀斩乱麻”的行动力,远比复杂的专业报告更具吸引力。 另有一套系统名为“分布式专家网络”。它以独特架构构建,汇聚各方专家智慧,在当今复杂体系中发挥着不可小觑的重要作用。拥有长达55年政坛经验的拜登,深知个人能力的局限,他更像一个网络协议,负责协调各个专业节点。他的支持者欣赏的,正是这种授权给专业人士带来的修复和稳定作用。 在这个网络里,财政部长耶伦可以专注于经济,全力推动芯片产业;国务卿布林肯则埋头修复美国与世界的外交链路;国防部长奥斯汀则负责加固与北约等盟友的军事合作。大家各司其职,内阁成员能够稳定在岗,系统运行虽然缺乏轰动效应,但足够稳健。 不同的“硬件”架构,自然会输出截然不同的“程序”结果。特朗普推行的高频更迭指令集,其中极具代表性的实例,当属2018年他所挑起的贸易战。这场贸易战,成为其指令集实际运作的一个鲜明注脚。在没有充分咨询农业或工业界的情况下,关税大棒挥下,结果却出人意料。 美国农民的大豆出口受阻,而汽车零部件等制造业为了规避关税,干脆把工厂迁往墨西哥和越南,反而造成了本土制造业岗位的流失。更具讽刺意味的是,贸易逆差并未如预期般缩减,反倒呈迅猛增长之势。自2016年约5000亿美元起,一路狂飙,至2019年已飙升至6170亿美元。 相比之下,拜登政府的“长期规划”模式则显得步步为营。2022年8月通过的《芯片法案》就是一个范例。这不是一朝一夕的冲动决策,而是旨在吸引全球顶级公司如英特尔、台积电来美国投资建厂的深远布局。这项政策的稳定执行,也确实带来了具体的经济成果,任内新增了1600万个就业岗位,失业率也曾从2021年的6.3%一度降至3.4%的低点。 在全球互动这个“外部接口”上,两种系统的模式更是泾渭分明。特朗普的“美国优先”口号,本质上是一种单边主义的“防火墙”模式,试图将美国与它不喜欢的外部影响隔离开来。退出《巴黎气候协定》就是最直接的操作,这让美国在国际上一度陷入孤立,与传统盟友的关系也变得紧张。 拜登政府则致力于扮演“多边协同路由器”的角色,其首要任务就是重建连接。他以迅疾之势重新加入《巴黎气候协定》,且投入大量心力去修复与北约的关系,展现出积极的姿态与行动,试图在国际事务中重塑影响力。副总统哈里斯也频繁活跃于国际论坛,尤其是在性别平等和少数族裔权益等议题上,试图重新接入全球对话。 当然,这台“路由器”也并非完美无瑕。2021年8月,美军从阿富汗的撤离过程堪称一场灾难,混乱的场面和13名美军士兵的丧生,让拜登的支持率从55%断崖式下跌至41%,暴露出其系统在处理复杂危机时的严重缺陷。 最终,在11月5日,美国选民做出了选择。结果表明,他们更倾向于特朗普那套充满变革冲动,但风险与效率并存的“单核操作系统”。新一届总统任期将于明年1月20日开启,而无论采用哪种模式,美国都必须在个人意志的驱动力与系统稳定的需求之间,再次寻找那个艰难的平衡点。