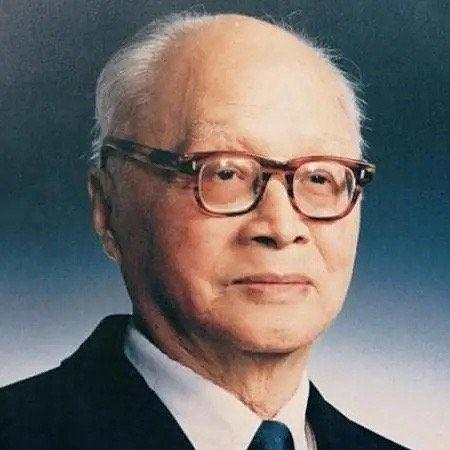

1960年,苏联将所有的驰援的科学家全部撤走,临走前,一位苏联专家悄悄告诉中国核武器研究所工作人员:“其实你们有王就够了,他是核武器研究的关键,即使没有我们...” 1960年,苏联专家撤了,图纸没了,核武器项目几乎成了一片废墟,绝望之中,一个苏联专家私下里却说了一句实话:“其实你们有王就够了”。 这位被苏联专家点名的“王”,正是我国“两弹一星”功勋科学家王淦昌。此时的他已年近五十,却主动放弃了在核物理领域已有的国际声誉,隐姓埋名加入核武器研究团队,对外仅用“王京”作为代号,这一隐便是十九年。在此之前,王淦昌早已在科研领域崭露头角,1930年他赴德国留学期间,就曾首次发现了中子俘获现象,这一成果直接为后来的核裂变研究奠定了重要基础,当时的国际物理学界都对这位中国科学家的才华赞叹不已。 苏联专家撤走时,不仅带走了全部技术资料,还中断了关键设备的供应,原本按计划推进的核武器研究陷入停滞。不少年轻科研人员因缺乏参考资料而焦虑,甚至有人担心项目会就此夭折,但王淦昌却从未流露过退缩的情绪。他带领团队从最基础的理论计算开始,没有先进的计算机,就用算盘、计算尺一遍遍核验数据,常常为了一个精准的数值,整个小组连续几天几夜不休息。当时研究所的条件极为艰苦,冬天没有足够的取暖设备,大家就裹着棉被在草稿纸上演算,饿了就啃几口冷馒头,却没人抱怨过一句。 王淦昌的关键作用,不仅在于他深厚的理论功底,更在于他总能在关键时刻找到突破方向。面对苏联留下的残缺实验数据,他凭借多年的研究经验,准确判断出核心问题所在,提出了“用激光惯性约束核聚变”的新思路,这一思路后来成为我国核武器研究的重要技术路径。他还特别注重培养年轻科研人员,经常把自己的笔记分享给大家,手把手指导实验操作,很多后来成为核物理领域骨干的科学家,都曾受教于他。 正是在王淦昌等一批科学家的坚持下,我国核武器研究没有因外部中断援助而停滞。1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,当蘑菇云在罗布泊升起时,王淦昌和同事们相拥而泣,此刻的泪水里,既有成功的喜悦,更有对无数个艰苦日夜的回望。从1960年苏联撤资撤人,到1964年原子弹试爆成功,短短四年时间,中国科研团队用算盘算出了原子弹的核心数据,用双手搭建起了实验装置,创造了世界核研究史上的奇迹。 这一奇迹的背后,是像王淦昌这样的科学家们“以身许国”的担当。他们放弃了个人名利,隐姓埋名于戈壁荒滩,在极端艰苦的条件下,用智慧和汗水打破了西方国家的核垄断,为我国筑起了一道坚实的国防屏障。苏联专家当年的那句“有王就够了”,不仅是对王淦昌个人才华的认可,更从侧面印证了中国科研人员在困境中能创造奇迹的坚韧品格。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。