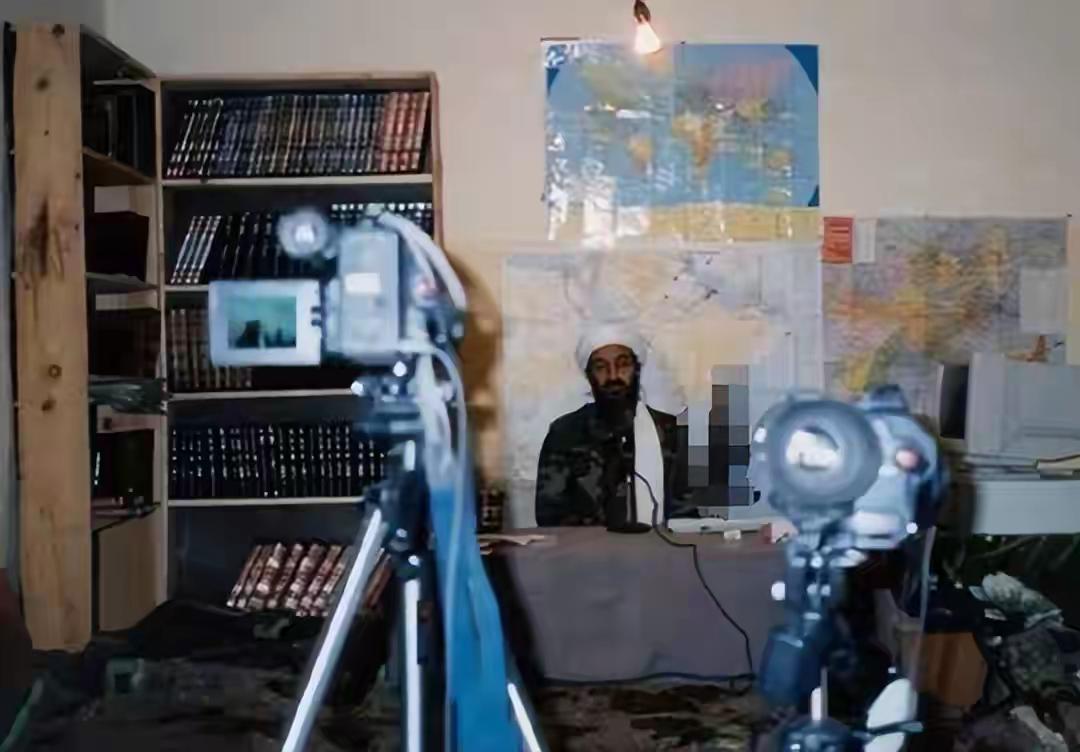

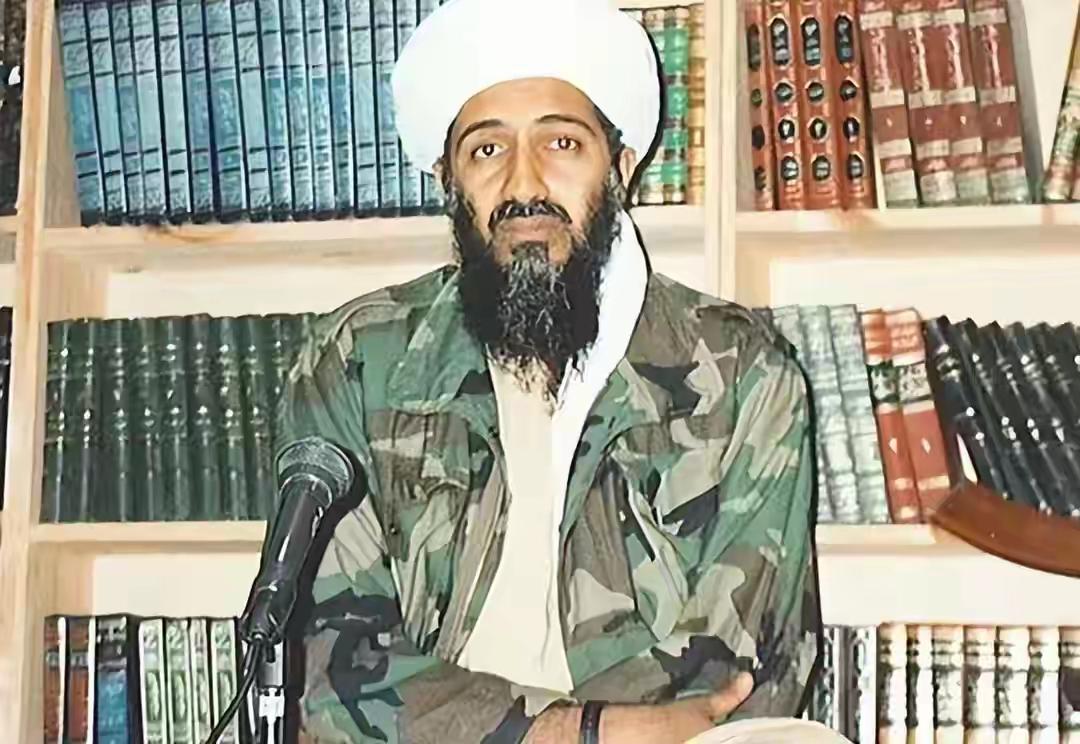

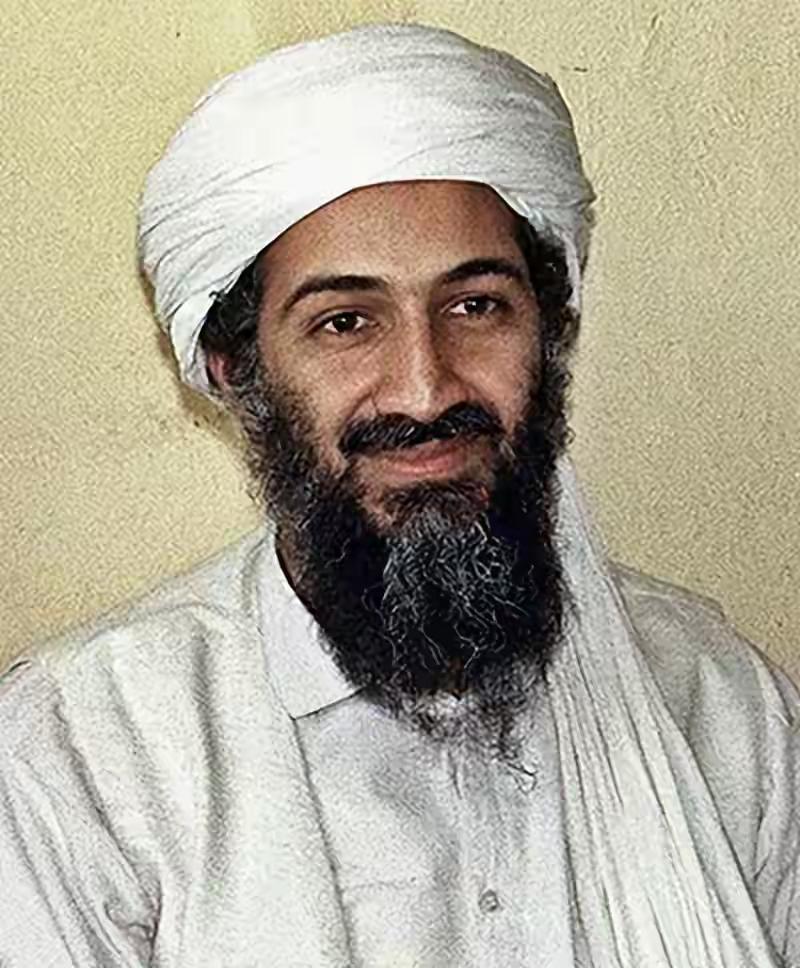

1996年,美国苏丹裔女子邂逅本·拉登,惨遭囚禁6个月,成了他的性奴。但谁也没想到,她却有了一个意外收获…… 1996年的摩洛哥,灯火璀璨的马拉喀什豪华酒店里,苏丹裔美国作家科拉·布夫还在和朋友闲聊。 几小时后,她的生活彻底改写,被迫走进套房的那一刻,她面对的是乌萨马·本拉登,那个未来全世界都会闻风丧胆的名字。 拒绝吗?可是在她这里根本没有选择的余地。 起初是一次又一次“礼貌”的邀请,很快就演变成强硬的逼迫。 科拉被裹挟着从繁华都市拖进阿富汗山区的隐秘营地。 高墙、铁丝网、荷枪实弹的守卫取代了灯红酒绿,小说家的身份从此被抹去,换来的是屈辱的囚徒生活。 她被迫裹上厚重的罩袍,带来的书籍被没收,收音机里若是传出哪怕一小段西方音乐,都可能换来惩罚。 她唯一能做的,就是迅速找到一条生存的缝隙。 于是,她选择伪装,表现出“爱意”,假装顺从。 最让她感到荒谬的是,这个恐怖组织的头目,竟有着一个极度怪诞的执念,他痴迷惠特尼·休斯顿。 科拉回忆,本·拉登常常滔滔不绝地谈起这位美国流行歌后,认为她是世界上最美的女人,甚至坚信她其实是被美国文化“迷惑”的潜在信徒。 他甚至构想过离谱的计划,要设法干掉惠特尼的丈夫鲍比·布朗,然后亲自迎娶这位女星。 为了这个荒唐的幻想,他甚至不惜许诺巨额资金。 一个国际恐怖头目的狂热崇拜与明星追星族的妄想重叠在一起,荒诞到让科拉不知该笑还是该怕。 几个月里,她看清了那片封闭世界的荒凉与残酷。 追随者们的狂热近乎疯狂,营地里规矩森严,空气里永远弥漫着紧张。 她没有等到一场好莱坞式的逃亡,而是像一件被用旧的物品一样,被随手丢弃。 或许是厌倦,或许是觉得她已经没了利用价值,本·拉登放人时没有任何仪式。 科拉通过一些内部关系和金钱运作,终于被允许离开。 她回到西方,自由重新握在手里,可那段经历像烙印一样深深刻下。 谁也没料到,这份痛苦会在几年后变成另一种“收获”。 在“9·11”之前,她主动联系了美国的情报机构,讲述自己知道的一切。 起初没人相信,一个自称曾经是本·拉登“情人”的女人,听上去像是博眼球的离奇故事。 但随着对话的深入,情报人员发现,她掌握的细节极为独特。 她无法提供具体的恐怖袭击计划,却能描绘本·拉登的日常。 作息、饮食、他如何对待妻子、对美国的仇恨、对自身的狂妄。 她能说出核心圈子里谁掌握财务,谁是心腹,谁在内部更有分量。 正是这些细碎的、带着人性裂痕的观察,帮情报部门勾勒出一个更加立体的本·拉登画像。 恐怖分子不再只是模糊的阴影,而是一个真实存在、性格偏执、逻辑怪诞的人。 分析人员因此更好地推断他的行为方式。 从被囚禁的受害者,到提供情报的特殊证人,科拉的身份发生了极端的反转。 她后来把这段经历写进《一个迷失女孩的日记》,出版后引发了巨大争议。 有人怀疑她的故事缺乏证据,也有人认为,她的叙述至少为我们理解这个恐怖分子提供了一个独一无二的角度。 现实有时候比小说更残酷,也更荒诞,一个女人的求生谎言,最后竟成为反恐情报链上的意外拼图。 她没有赢得荣耀,也没有得到救赎,但她用亲身的痛苦证明了一点: 在极端黑暗之中,哪怕是最脆弱的声音,也可能成为改变历史的一环。 恐怖与荒谬并存,伤害与价值交织。 科拉的故事提醒我们,历史从来不是非黑即白,真相往往埋藏在最细微、最不可思议的个人经历里。