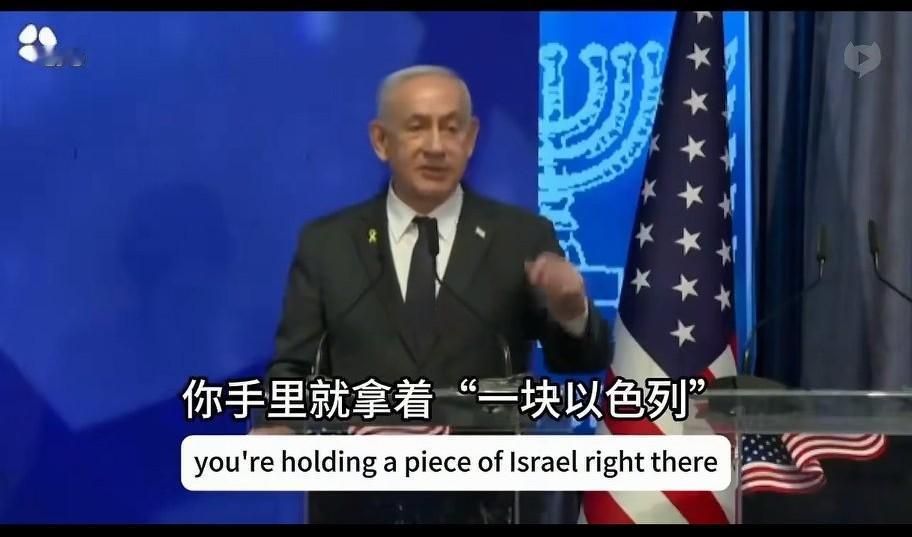

从"中东堡垒"到"孤岛求生":内塔尼亚胡的"自力更生"战略能成吗? 以色列总理内塔尼亚胡最近罕见地承认,以色列正陷入国际孤立的困境。这不是危言耸听,而是实实在在的现实。欧洲多国已对以实施武器禁运,阿拉伯60国联合呼吁"重新评估与以色列的外交经济关系",就连以色列引以为傲的股市TA-125指数都跌了19%。 内塔尼亚胡在财政部会议上说:"我们正被世界孤立,别无选择,只能自力更生!"他甚至提出要打造"雅典与超级斯巴达的融合体",大力发展本土军工产业。这番言论,简直像给以色列经济打了一针强心剂,又像在告诉世界:我们不靠别人,自己来! 但数据告诉我们,现实远比这残酷。2024年以色列GDP仅增长1%,人均GDP从5.4万美元微跌至5.38万美元。更令人担忧的是,对外货物贸易总额1477.8亿美元,同比下降1.3%,其中出口568亿美元,同比下降4%,进口909.8亿美元,同比增长0.6%,贸易逆差高达341.8亿美元,同比扩大7.5%。 军事数据更显严峻:以色列现役兵力约17.3万人,预备役30万,48小时能动员到46.5万。但2025年国防预算达1100亿谢克尔(约300亿美元),占国家总预算17.8%。这个数字看似庞大,但考虑到以色列仅1000万人口,人均军费高达3000美元,是全球最高水平之一。 以色列的军事优势正在被消耗。2024年,以色列空军F-35战机机队因美制零件断供,平均只有60%的战备率。铁穹导弹防御系统拦截成功率从2023年的80%下降至2024年的65%。更严重的是,以色列仅4家大型军工厂,年产能根本支撑不了加沙战事的消耗。 内塔尼亚胡把孤立归咎于"欧洲推行反犹太复国主义和极端伊斯兰主义意识形态"。可数据显示,2025年上半年,以色列GDP同比增长2.2%,但财政赤字达GDP的6.9%,政府总支出约1678.4亿美元,其中1000亿新谢克尔用于战争。 有趣的是,以色列军事实力在全球排名第15位,但这个排名背后是沉重的代价。以色列空军拥有F-16I战机,这是专为以色列设计的型号,但F-35战机的维护问题日益凸显。海军仅有6500人,舰艇数量60艘左右,总吨位约4万吨,难以应对复杂海战。 反观以色列的科技初创企业,却展现出惊人韧性。2025年上半年,以色列初创公司共筹集93亿美元,比2024年下半年增长54%。第二季度融资额达60亿美元,创下三年来最强季度业绩。而欧盟上半年仅筹集150亿美元(剔除政府基金支持后),以色列仅1000万人口却创造了90亿美元的融资额,按人口比例和市场活力来看,远超欧盟4.5亿人口的整体表现。 内塔尼亚胡的"自力更生"战略,真的能支撑起这个经济小国吗?看看历史,曾经的"中东堡垒"以色列,为何走到今天这步?不是因为武器不够多,而是因为战争代价太高。看看俄罗斯,历经30年才实现高精武器部分自主,以色列想在几年内完成?这不现实。 反观中国,"一带一路"倡议通过基建合作赢得135国支持,用合作共赢织就命运纽带。这不正是"得道多助,失道寡助"的生动体现吗? 以色列的困境给我们提了个醒:大国崛起从非靠枪炮开路,而是以合作共赢织就命运纽带。当武力取代外交,制裁终将吞噬繁荣。 朋友们,你们觉得以色列的"自力更生"战略能成功吗?在国际社会普遍谴责加沙战争的背景下,以色列还能维持多久的"经济堡垒"?欢迎在评论区留下你的看法,点赞关注,一起探讨国际局势的深层变化!