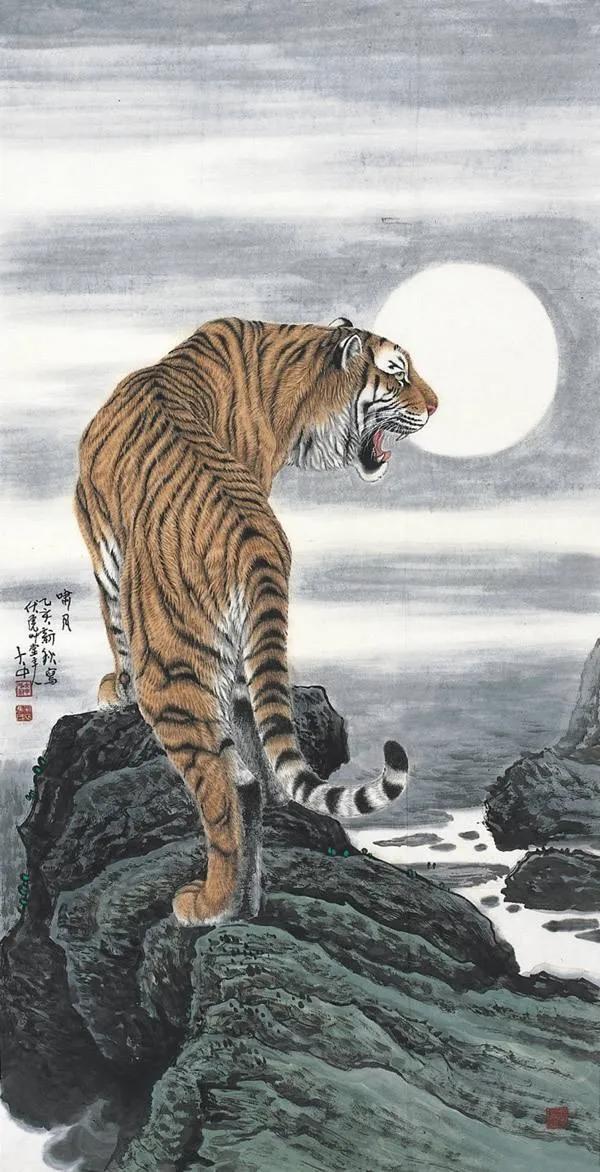

虎患与古代先民生活 翻开泛黄的地方志与私人笔记,你会读到这样令人脊背发凉的记述:清初湖南某县,虎群白昼横行街市,商肆闭门逾月;乾隆年间闽中山区,一季之内“伤毙百余人”,以至“田畴尽芜,路断人稀”。这些并非孤立的灾异,而是长达数个世纪、横跨华夏大地的生存常态——“虎患”。它绝非今日偶发的野生动物冲突,而是一把长期悬于农耕文明头顶的利剑,一道深刻塑造了古代社会肌理与集体心灵的生存界碑。 虎患首先是一种赤裸而暴烈的空间争夺。古代中国并非处处人烟稠密,在王朝早期或边远州县,村庄与集镇犹如文明汪洋中的孤岛,被广袤的森林丘陵所包围,那正是“山君”的天然疆域。随着人口增长、垦殖扩张,人类不断侵入这片幽暗的领地。砍伐林木,开辟农田,猎取鹿豕——这直接压缩了虎的生存空间,剥夺了其猎物来源。于是,以村落、行旅甚至城郭为狩猎场的虎,便从生态竞争者,演变为生存的直接威胁。明代学者谢肇淛在《五杂俎》中清晰地指出:“深山大泽,豺虎所居…人渐开辟,虎则以为侵其巢穴,噬人益猛。”这种冲突的残酷性远超想象:农人不敢独耕于离村较远的田地;商旅需结队持械方敢穿越山林;妇孺清晨汲水、黄昏归家,都可能成为潜伏者的目标。虎患最严重的时期与地域,甚至出现过整村迁徙、田地复归榛莽的倒退景象。 进而,虎患催生了一套独特的社会应对机制与文化心理。官府会组织“猎虎营”,悬赏“打虎匠”,一些地区甚至形成专业的猎虎家族。民间则发展出祭祀“山神”“虎神”的仪式,试图以超自然力量安抚或驱逐这可怕的邻居。更深刻的是,虎患嵌入了日常生活的纹理:它影响着聚居形态(村落更紧凑,防御性更强)、劳作方式(结伴而行,闻虎则息)、乃至时间观念(“昼不单行,夜不出户”)。在心理层面,对虎的恐惧与敬畏交织,催生了大量志怪传说与民俗禁忌。虎,既是实实在在的夺命猛兽,也成为自然不可控力的恐怖象征,一种外在于人伦社会的、蛮荒力量的化身。它时时提醒着先民:文明的灯火之外,便是深不可测的幽暗与危险。 从更宏阔的历史视野看,虎患的消退史,实质上是一部人类生态主导权确立的缩影。明清以降,尤其是18世纪以后,随着火器一定程度的应用、人口爆炸性增长导致的山林被系统性开垦、以及大规模有组织的清剿,虎的生存空间被急剧压缩,虎患记载逐渐从“成群白昼入市”变为“偶现伤畜”,最终在绝大部分地区绝迹。我们赢得了绝对的安全与扩张的自由,但也永久地改变了我们与自然之间的张力结构。那道曾经横亘在村口与山林之间的、充满恐惧与敬畏的生存界碑,随着虎啸的沉寂而无形消融。 因此,回望古代虎患,我们看到的不仅是一段充满血泪的自然灾害史。它是一面棱镜,折射出前现代时期人类在自然力面前的脆弱与坚韧,文明拓殖过程中的惨烈代价,以及我们祖先在与顶级掠食者漫长而艰难的周旋中,所构建起的那些适应机制、文化解释与生命态度。当最后一声野生虎啸消失在华夏山林,我们告别的不仅仅是一种猛兽,更是那种与一个强大、可畏的“他者”比邻而居的生存状态,以及这种状态所孕育的、对自然界限的那份刻骨铭心的集体感知。这份感知的消逝,或许是我们步入现代社会所付出的、最为隐秘也最为深远的文化代价之一。