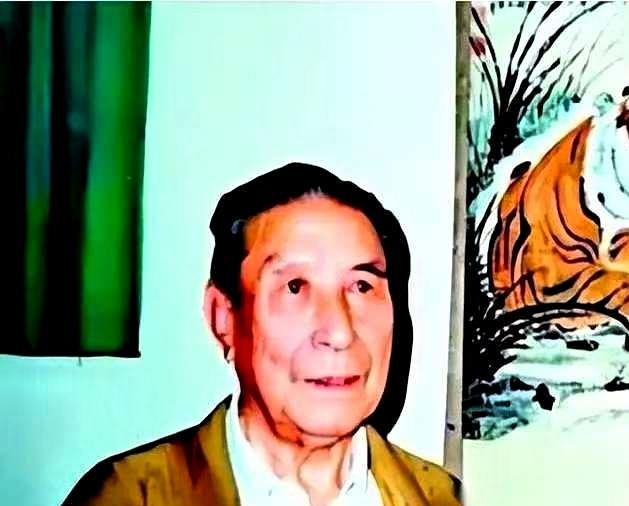

1986年,两名记者到四川万县采风,途中口渴难耐,遂敲开一户老农的院门求水。老农热情地把两人迎进家里,拖着残疾的身体给他们倒水。记者环顾简陋的房间,忽然被墙上的一张照片吸引,定睛一看,不由脸色大变。 口渴有时是一种奇怪的指引,1986年的那个夏天,如果没有那两个喉咙冒烟的记者,如果他们没有在四川万县层峦叠嶂的蜀道里迷路,一段关于“特等功”的历史,或许真就永远烂在深山老林的泥土里了。 这两位为了采风闯进大山的笔杆子,仅仅是为了讨一口水喝,敲开了一扇不起眼的柴扉,开门的是个叫陈仁华的老汉,形象不仅是卑微,简直可以说是惨淡。 屋顶瓦片稀疏得能漏进光柱,家里那几条破板凳加起来卖不上个价,典型的川东贫困农家。 可当老陈一瘸一拐地端着水碗走过来时,一种极为魔幻的视觉冲击发生了。记者们的眼神越过老人佝偻的背影,撞上了那面被烟火熏得漆黑的土墙,就在这满屋子的落魄与贫穷正中央,挂着一个被擦得一尘不染的相框,里面的黑白影像,如同晴天霹雳,直接把见多识广的记者轰得头皮发麻。 那不是普通的合影,照片正中间,年轻时的陈仁华胸挂奖章、身姿如松,而分立在他左右两侧,像亲人一般挽着他、护着他的,竟然是彭德怀与贺龙! 在那一瞬间,空气凝固了。两位元帅亲自作陪,这在当年的百万雄师中是何等天大的规格?屋里那个只剩半条命、甚至连手指都不全的残疾老农,究竟是什么人? 人的身体是不会撒谎的档案,当记者此时再回头细看陈仁华给他们倒水的那双手——残缺的指头、满布的老茧,每一个伤疤都在无声地修正着刚才的疑问。这不是务农留下的痕迹,那是战争齿轮碾过留下的咬痕。 这一年,距离那场在这具身体上留下永久残缺的战斗,已经过去了整整三十三年。 把时间轴拉回1953年夏季,朝鲜战场的“十字架山”战役,那是真正意义上的血肉磨坊,67军面对的是美军钢筋混凝土筑成的火网。并没有什么复杂的战术,剩下的只有死磕。陈仁华所在的尖刀连,唯一的任务就是撕开缺口。 在那个人命比草贱的时刻,年轻的陈仁华并不是什么传说中的神兵天将,他只是抱着炸药包,在战友尸体铺成的路上匍匐。 一个,两个,三个……他像个疯子一样,连续端掉了敌军五个机枪火力点,直到最后一刻,炮弹削断了他的手指,炸烂了他的腿骨。那一战,他是在死人堆里被扒出来的。 这才是墙上那张照片的重量,特等功的荣誉,元帅的接见,不是为了表彰一个活人,而是在致敬一种几乎要把命都赔进去的牺牲。 然而,比起战场上的惨烈,更让人心口发堵的是归国后的三十三年。 这片万县的大山,向来不缺故事,这里有过那个双枪老太婆赵洪文国,从抗战英雄到后来受蛊惑变节,命运大起大落,甚至落得枪决的下场,这种由忠转逆的故事总是充满了喧嚣和争议。但陈仁华不一样,他是历史的另一种极端——一种近乎透明的沉默。 1951年瞒着父母离家,带着一身伤残回乡时,他的档案在混乱的交接中丢失了,“特等功”这三个字,没了凭证,就成了一句没人信的空话。面对乡邻的询问,面对这几十年的清贫,他为什么不说? 老人的逻辑简单得让人心疼:在十字架山那种绞肉机里,那么多战友都回不来,自己能活着回家喝口水、种种地,已经是偷来的福分。为了待遇去给国家添麻烦?他张不开那个嘴。 他就这样把自己活成了一粒尘埃,甚至如果不是那张照片被他视若性命地保存着,连他自己都要忘记曾经是个英雄了。 那两个记者那天连饭都没心思吃,捧着水碗的手都在抖,他们意识到自己撞破了一个比小说还荒诞的现实:一个顶级功勋的英雄,像野草一样被遗忘在角落。他们冲回县城,冲进政府大楼,但现实的壁垒比战场还难攻克——仅凭一个口述和一张没有公章的照片,无法恢复待遇。 这件事像一根刺,扎了记者整整十年。 从1986年到1996年,寻找证据成了这一代人的执念,直到在档案馆里,发黄的1953年《人民日报》被翻开,在那个密密麻麻的功臣名单里,“特等功臣陈仁华”的名字终于重见天日。随后,经由67军200师政治部旧部的核实,证据链终于闭合。 当工作人员带着迟到了四十多年的证明踏进那个漏风的土屋,对着那位已经老得不成样子的老人说出“我们来晚了”的时候,那个在枪林弹雨中断指断腿没哼过一声的硬汉,那一刻却哭得像个孩子。 这份尊严,找回得太慢,太难,但也太重,那张墙上的照片,终于不再只是一个无声的谜题,它成了这片大山深处,比任何传说都要震耳欲聋的历史回响。 信源:人民网——领袖人物纪念馆