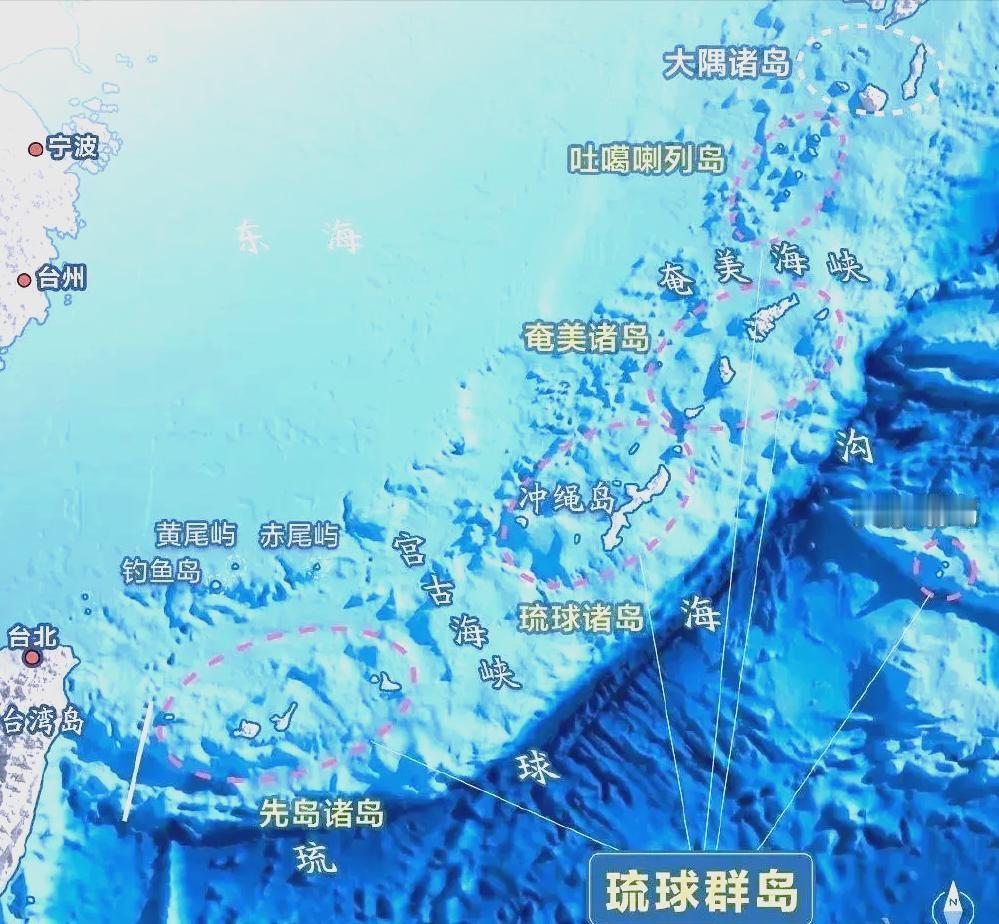

如今中日的关系那么紧张,可中国只是军演,却不真的动手,是不是怂了?其实事情没那么简单,要是真开战,那才是掉进了日本的陷阱。 2025年的台海与东海,中国军舰与战机的演习画面频繁出现在国际媒体头条,当日本右翼政客叫嚣“台湾有事即日本有事”时,中国却以“联合利剑-2025A”等大规模军演划出红线,却始终未跨出实质性军事行动的一步。 这种“克制”的表象下,实则暗藏着一场关乎国家战略、国际格局与历史规律的深层博弈。 中日关系的紧张,本质上是历史遗留问题与现实利益冲突的叠加,日本自民党自成立之初便与军国主义势力深度绑定,其核心成员多为二战战犯后裔或旧官僚体系复辟者。 美国在1950年代对日本的“不完全改造”,刻意保留了天皇制象征体系与右翼政治基因,导致日本社会始终未能彻底清算战争责任。 这种历史包袱,在钓鱼岛争端、参拜靖国神社等事件中不断发酵,成为右翼势力煽动民族主义、绑架国家政策的工具。 若中国贸然对日开战,恰会落入日本精心设计的“安全困境”:日本可通过激化冲突迫使美国深度介入,将地区矛盾升级为中美全球博弈的焦点。 正如2024年《中日关系不确定性中的“回暖”》报告所指出,日本正试图将自身塑造为“中美博弈的平衡者”,通过制造危机获取战略主动权,这种“以战促变”的逻辑,本质上是将中国拖入一场消耗国力的持久战。 中国军演的“克制”表象下,是军事战略的质变,2025年的“联合利剑”演习中,解放军重点演练了“封锁作战”与“体系破击”:通过东风-21D反舰弹道导弹构建区域拒止能力,用歼-20隐形战机夺取制空权,配合电子战部队瘫痪敌方指挥系统。 这种“非接触式作战”模式,既避免了直接登陆作战的高伤亡风险,又通过切断能源供应、通信网络等关键节点,迫使对手在72小时内陷入瘫痪。 这种转变源于对现代战争成本的清醒认知,以台海为例,若强行登陆,不仅需面对美日联军的直接干预,更可能引发全球产业链断裂,台湾半导体产业占全球芯片产能的60%,战争将导致全球科技产业停摆,中国亦难独善其身。 相比之下,通过经济纽带(台湾40%出口依赖大陆)与外交孤立施压,成本更低且可持续性更强。 中国“克制”的深层逻辑,在于对“胜利”定义的重构,传统军事思维中,占领领土即胜利,但在全球化时代,真正的胜利是维护国家发展权与战略机遇期。 2025年的中国,正处于经济转型升级的关键阶段:新能源汽车出口量占全球60%,人工智能专利申请量连续三年居首,空间站常态化运行标志着航天技术进入第一梯队,这些成就的取得,依赖于一个稳定的国际环境。 若因一时冲动陷入战争泥潭,不仅会打断产业升级进程,更可能引发西方制裁导致技术封锁。 正如台湾退役中将帅化民所言:“北京的棋局是多维的,军事上打赢不是真赢,经济崩溃、国际孤立才是致命伤,”这种“战略忍耐”,实则是将“不战而屈人之兵”的古老智慧,应用于现代大国博弈。 中国的“克制”,绝非软弱,而是对历史规律的深刻把握,从抗日战争到抗美援朝,中国从未畏惧战争,但更懂得“兵者,国之大事”的重量。 当前的中日博弈,本质上是两种发展模式的竞争:日本试图通过制造危机重塑地区秩序,中国则以“人类命运共同体”理念推动共同发展,这种差异,决定了中国必须跳出“零和博弈”的窠臼,以更高维度的战略思维破解困局。 未来,中日关系的破局关键在于两点:一是日本能否摆脱美国控制,真正实现战略自主,二是中国能否通过经济合作与文化交流,消解日本社会的历史心结,在这场没有硝烟的较量中,中国的“克制”与“智慧”,或许正是破解东亚安全困境的钥匙。 正如2024年中日学者报告书所呼吁的:“超越安全困境,方能实现持久和平,”这不仅是中日两国的课题,更是人类文明进步的必由之路。