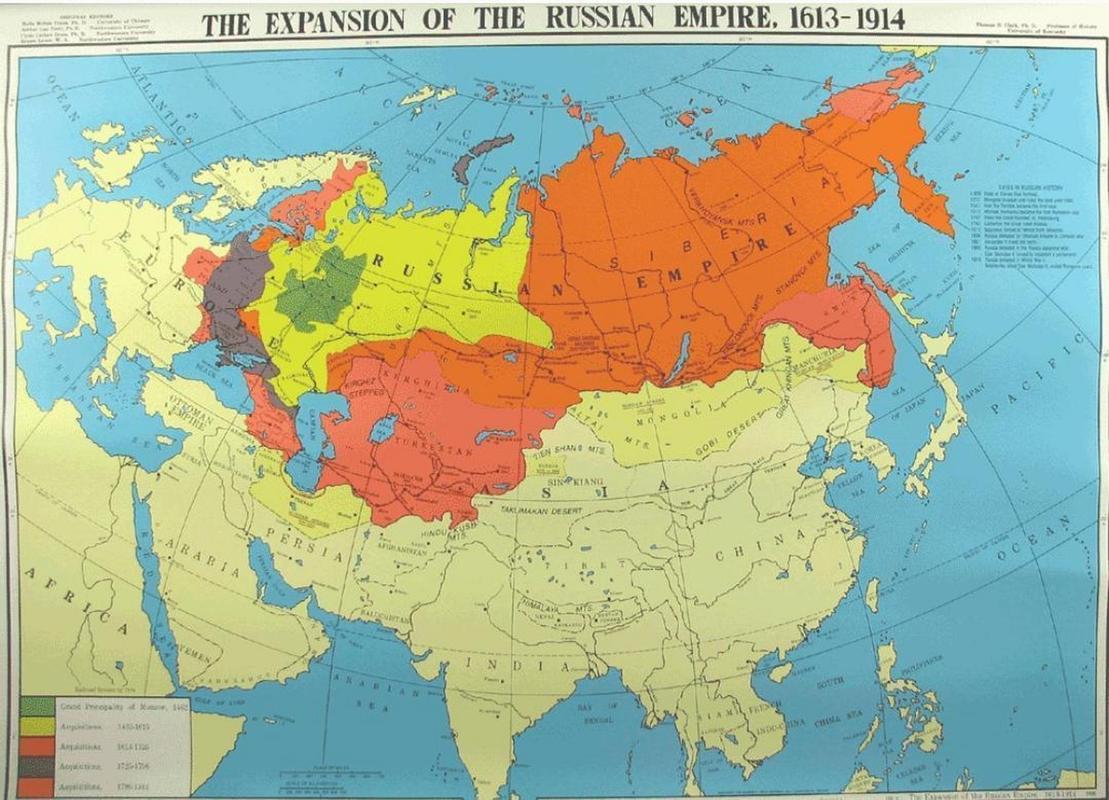

外蒙古的“泛蒙古”分子再度开始“最终幻想”:借着当前中日对抗之际“趁火打劫”,还做了南下占领内蒙古和新疆阿勒泰、巴音郭楞等地的战线推演图。 最近,一张所谓的“战线推演图”在蒙古国极端组织的社交圈里被疯传,图上赫然标注着内蒙古、新疆阿勒泰、巴音郭楞等地,被他们列为“未来战略目标”。 更夸张的是,这些人居然宣称要“南下统一蒙古民族”,趁中日博弈紧张,搞一波“地缘突袭”。 听起来像是历史书没看完就做梦了,不过幻想虽然不值钱,但煽动起来,却能带来不小的麻烦。 说白了,这波“泛蒙古”分子的动静,更像是一出自导自演的“战术幻想剧”,他们把中日之间的紧张局势当成了“天赐良机”,却忽略了一个最基本的事实:蒙古国的国家体量,跟中国根本不在一个量级上。 蒙古国人口不过350多万,还没中国一个中等城市多,经济上,2024年全年GDP不到160亿美元,只相当于中国内蒙古自治区的一个零头。 内蒙古去年GDP是2.63万亿元人民币,换算下来,是蒙古的十几倍,更别说产业结构,蒙古经济高度依赖资源出口,矿产一旦价格波动,整个国家都跟着抖。 军力方面更没法比,蒙古国现役军人总数不足万人,大部分装备还是苏联时代留下来的老古董,战斗力基本处于“阅兵级”。 对比中国北部战区,从辽宁到新疆的边防线早已实现现代化布防,配有无人机、天基监控、快速反应部队,任何风吹草动都逃不过雷达网,试问,这样的“南下计划”靠谁来实现?靠一张地图? 更讽刺的是,这些高喊“反华”的极端分子,生活却基本靠中国“接济”,蒙古的煤炭、铜矿、稀土等资源,超过七成出口目的地是中国。 2023年,因为边境短暂关闭,导致蒙古财政直接告急,连公务员工资都一度发不出来,在这种背景下,那些“泛蒙古运动”的极端组织就显得特别讽刺。 他们一边依赖着中国市场,一边鼓吹“南下统一”,甚至在网上传播反华言论,试图通过制造外部敌人来转移国内矛盾。 说穿了,这就是一部分政客和利益团体的“经济工具”,拿民族主义当挡箭牌,掩盖现实中的腐败和无能。 最重要的是,这些极端观点在普通蒙古民众中,根本起不了多大浪,因为有超过六成受访者支持与中国保持紧密合作,仅有不到一成认为“泛蒙古主义”是国家未来的方向。 年轻人更倾向于就业、发展,没几个人真的想打仗,尽管极端声音在蒙古国内是少数,但它们的“扩音器”却来自国外。 不难发现,这些年来,美国、日本等国家在蒙古的存在感越来越强:开设“民主基金会”、提供军事培训、资助非政府组织,看起来是“援助”,其实都带着明确的政治目的,在中俄之间插一个“第三点”。 俄罗斯媒体早就警告过,蒙古可能会成为“下一个颜色革命试验场”,而这些“泛蒙古”组织正好成了外部势力的“桥头堡”,他们打着民族认同的招牌,实则在演一场“代理人战争”的前戏。 而从文化层面来看,蒙古国的民族认同早已在历史中出现断裂,苏联时期废除传统蒙文、推行西里尔字母,造成几代人对传统文化的遗忘。 如今,蒙古国仅有17%的年轻人还能读懂传统蒙文,反观中国内蒙古,传统蒙文的保留率高达89%,说白了,文化纽带的主干,早就不在外蒙古这边了。 面对这种“幻想型挑衅”,中国没有情绪化回应,而是保持了一如既往的战略定力,中方始终强调中蒙俄经济走廊的建设机会,倡导区域合作、互联互通。 但话也说得明白:任何破坏中国统一、挑起地区分裂的行为,哪怕只是舆论上的“试探”,都不可能被容忍。 蒙古前总统就曾公开表示,蒙古国应成为一个“负责任、开放、友善的国家”,而不是被极端主义与历史幻象裹挟的牺牲品。 这番话,既是对国内极端分子的警告,也是在向外界表明:大多数蒙古人并不买“泛蒙古”这套账。 极端分子的“南下推演图”,看似惊悚,其实不过是一本“地缘笑话集”的新篇章,他们试图在中日地缘紧张中“浑水摸鱼”,结果只暴露了自己的无知和短视,纸上谈兵再热血,也敌不过现实的冰冷。 面对这样的“最终幻想”,中国不需要回应口号,只需稳住自身节奏,把握区域主动,历史的方向从来不靠空喊决定,而是靠实力说话,等这场“幻想剧”散场,梦醒的那一刻,总归要面对现实。