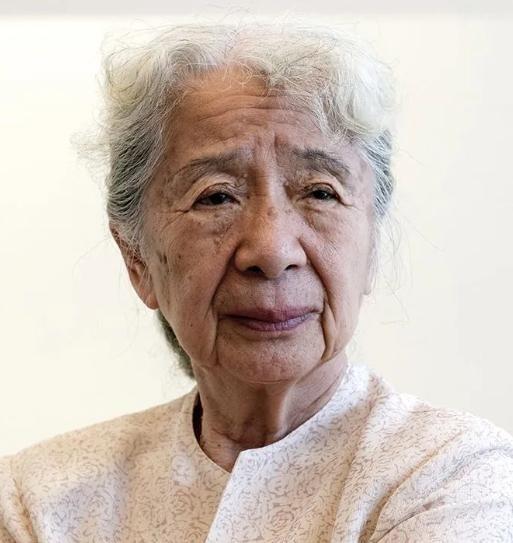

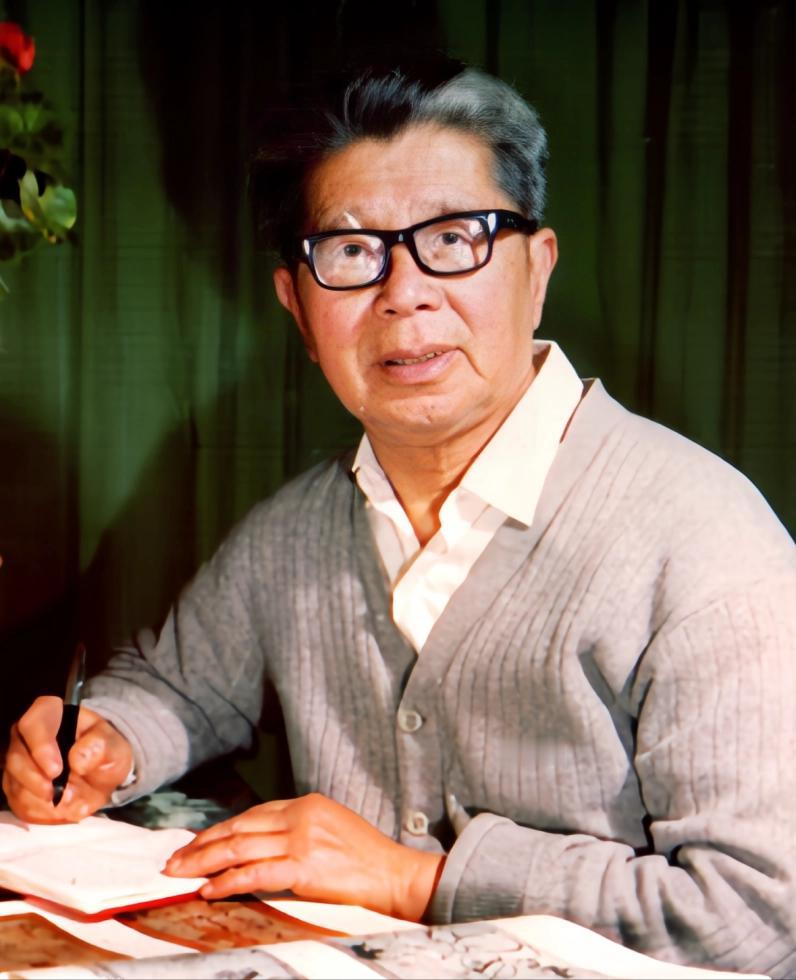

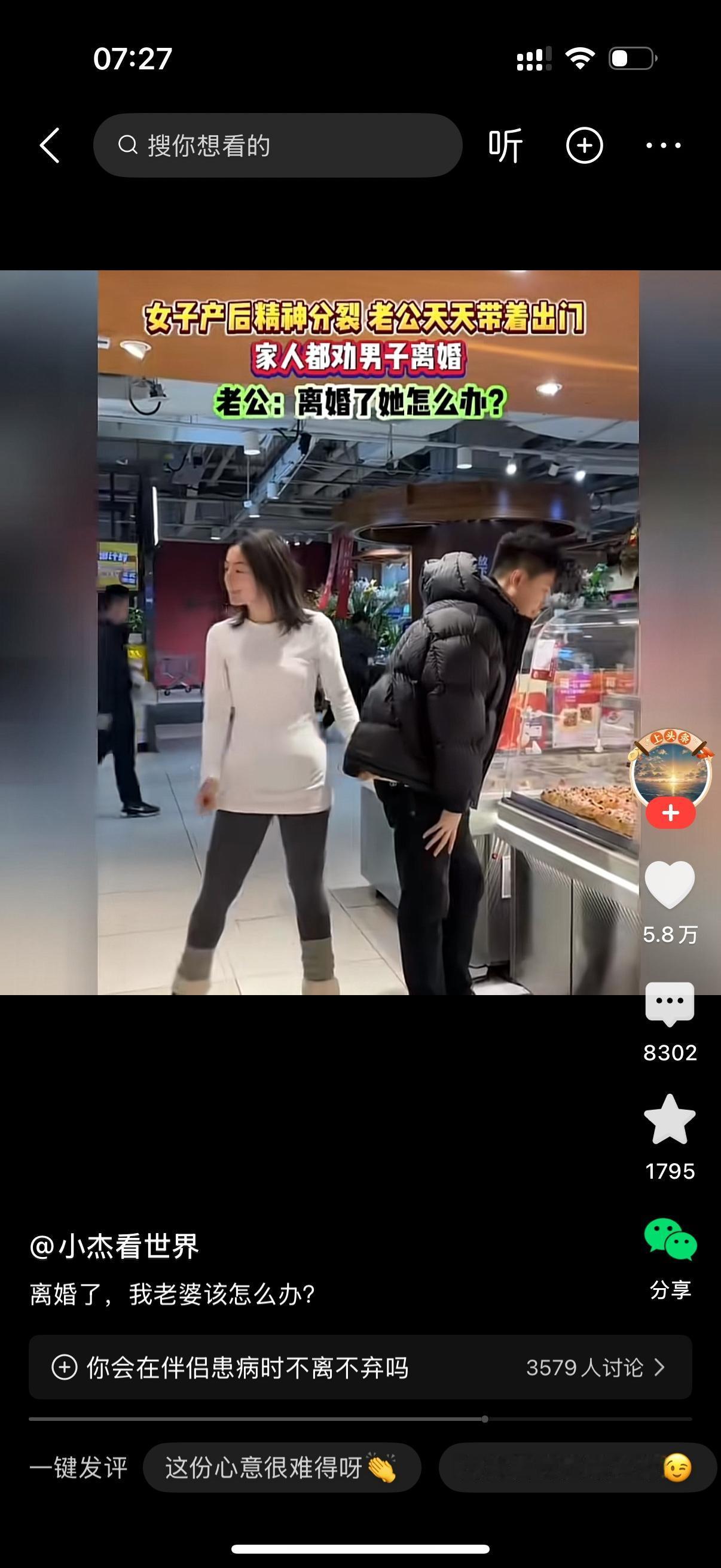

[太阳]1945年,陈芝秀抛下年幼子女和丈夫常书鸿,跟下属私奔,多年与女儿在杭州相遇,她衣衫褴褛,目光呆滞,已下嫁工人并生下一子,她的一句话,让女儿深感理解,还每月寄钱给她。 (信息来源:百度百科——常书鸿) 1945年,抗战尚未结束,西北的风沙仍呼啸不止。在敦煌莫高窟那片荒凉而苍茫的土地上,常书鸿正埋头于壁画的临摹与抢救之中,全然不知妻子陈芝秀已悄然收拾行囊,决意离开。 这位曾与他共度巴黎浪漫时光、一同穿越战乱颠沛的妻子,终究没能扛住敦煌的孤寂与艰苦。 她没有留下太多解释,只带着简单的行李,抛下年幼的一双儿女和那个一心扑在艺术上的丈夫,随一名年轻下属悄然离去。 这一走,不仅终结了他们十余年婚姻的纽带,也彻底改写了她自己的人生轨迹。 多年后,在杭州一条不起眼的小巷深处,母女重逢的画面令人心酸:陈芝秀衣衫破旧,眼神呆滞,早已不是当年那位意气风发的艺专女生。 她嫁给普通工人,身边还带着一个尚在襁褓中的儿子。面对女儿常沙娜震惊又复杂的神情,她只是低声说了一句:“我不是不想做母亲,只是那地方,真的活不下去……” 正是这句话,让常沙娜瞬间读懂了母亲当年的绝望与挣扎,从此每月寄钱接济,默默承担起女儿的责任。 陈芝秀与常书鸿的爱情,曾是那个年代少有的浪漫佳话。两人同为杭州艺专学子,后一同赴法留学,在巴黎的画室与咖啡馆中构筑起艺术与生活的双重理想。 然而,当常书鸿毅然放弃巴黎安稳的生活,回到战火纷飞的中国投身敦煌文物保护时,陈芝秀虽一度追随,却始终难以适应西北极端恶劣的环境。 敦煌的风沙、缺水、闭塞,以及常书鸿日渐沉浸于事业而忽略家庭的态度,一点点消磨着她对婚姻的信心。 1945年,身心俱疲的她终于选择出走。尽管后来流传着“私奔”的说法,但真实情形或许更为复杂,她并非出于激情或背叛,而是被现实逼到绝境后的无奈求生。 离开敦煌后,陈芝秀辗转回到江南,试图重新开始生活。然而,在那个年代,一个曾与著名画家结缡、又在敦煌待过的女人,很难被社会真正接纳。 她的过去成了负担,身份变得模糊不清。最终,她嫁给了一个普通工人,过上了与艺术毫无关联的底层日子。 这段婚姻谈不上幸福,却至少给了她一个遮风挡雨的屋檐。她不再是“常太太”,而是一个默默无闻的母亲。 岁月无情地侵蚀着她的容颜与精神,曾经明亮的眼神逐渐黯淡,取而代之的是长期困顿生活留下的麻木与疲惫。 而留在敦煌的常沙娜在父亲的抚养下长大。常书鸿虽专注于事业,却尽力给予女儿关爱,并将她培养成一位杰出的艺术家。 常沙娜继承了父母的艺术天赋,更在父亲的影响下深入研究敦煌图案,后来成为中国工艺美术教育的重要人物。然而,母亲的缺席始终是她心中一道隐秘的伤痕。 从小听闻母亲“抛弃家庭”的说法,她内心充满不解甚至怨恨。直到某一年,她在杭州偶然得知母亲尚在人世,并寻至其住处,才亲眼见到那个几乎认不出来的女人。 那一刻,所有的愤怒与委屈在看到母亲枯槁面容的瞬间化为酸楚。陈芝秀用一句朴素到近乎卑微的话道出了几十年的苦楚。 这句话没有华丽辞藻,却饱含一个女性在时代与环境夹缝中挣扎求存的真实心声。 常沙娜没有追问细节,也没有责备。她明白,在那个年代,一个女人独自离开家庭,要承受怎样的社会压力与道德审判。 她也懂得,敦煌的艰苦远非常人所能想象,连成年男子都难以坚持,更何况一个习惯了城市生活的女性。 母亲的选择或许不够勇敢,但绝非无情。从那天起,常沙娜开始每月寄钱给母亲,金额不多,却从未间断。 这份资助不仅是物质上的支持,更是一种迟来的和解——女儿原谅了母亲的离去,母亲也终于在生命的暮年获得了一丝尊严与温暖。 她们没有频繁往来,也没有刻意修复关系,但彼此心中都多了一份牵挂与理解。

神就是爱

艰难困苦,玉汝于成