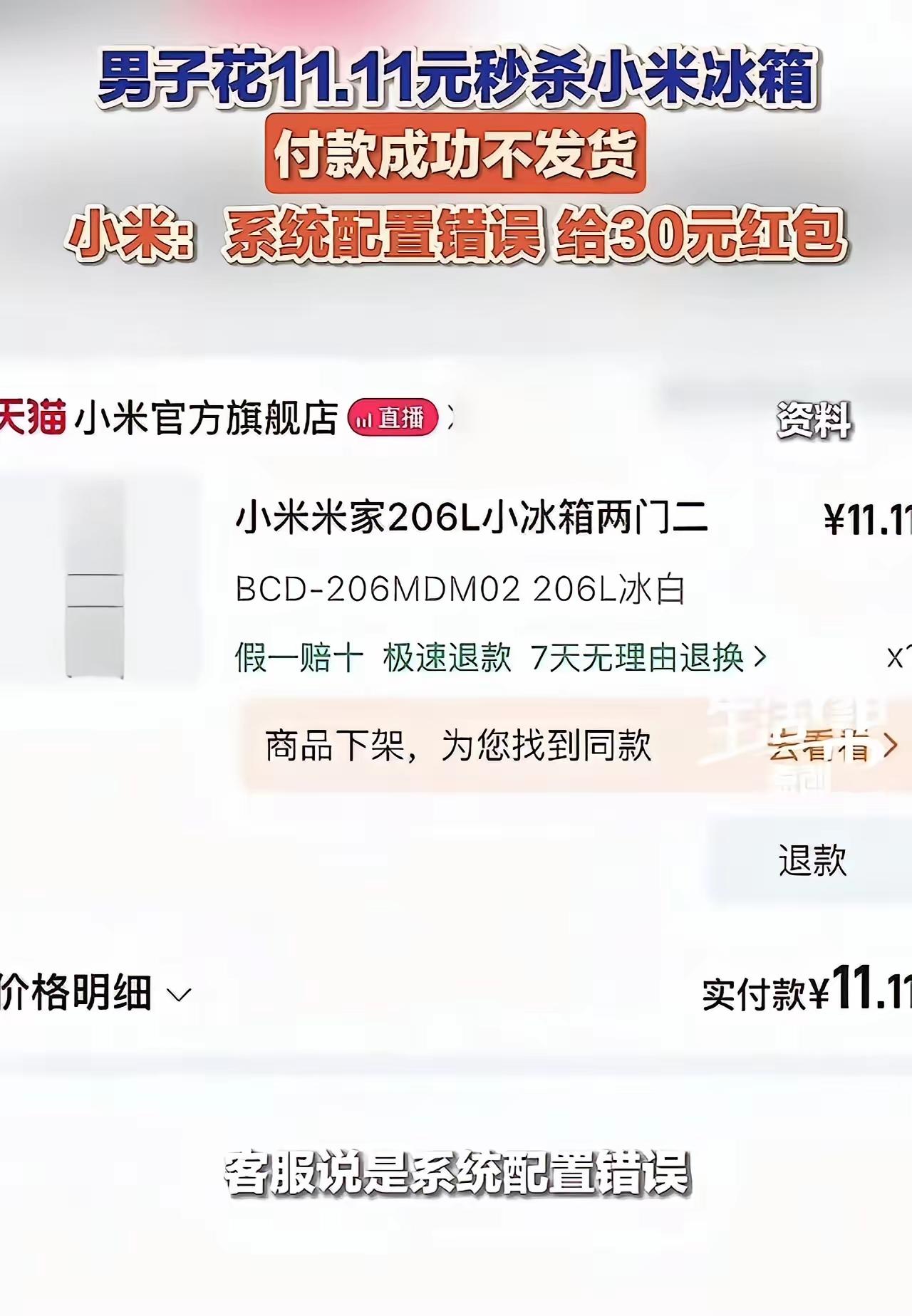

河南的张先生这几天算是被彻底恶心到了。双十一那天,他眼疾手快,在小米旗舰店秒杀到了一台标价11块1毛1的电冰箱。付款成功的提示跳出来那一刻,他高兴得差点从沙发上蹦起来。 可这高兴劲儿还没捂热,客服一盆冷水就泼了过来:“不好意思,系统配置错误,冰箱发不了。您把订单取消,我们补偿您30块红包哈。” 张先生当场就火了。11块的冰箱秒杀成功,白纸黑字写着“秒杀成功即发货”,转头一句“配置错误”就想赖账?30块钱?这哪是补偿,这分明是羞辱,是把消费者当要饭的打发! 他转头去找平台评理,结果更憋屈。平台核实后,嘴上说着“商家确实有错,我们会处罚”,可话锋一转,潜台词却是:“处罚归处罚,但订单金额太低,商家很可能宁可认罚也不发货。我们建议您啊,拿了这个红包算了,别折腾了。” 听听,多熟悉的腔调。仿佛在说:规则是死的,人是活的,您这十一块一毛一的订单,不值得大动干戈。 这事被张先生捅到网上,可算是炸了锅。网友眼睛是雪亮的:要是所有商家都这么玩,先挂个1块钱的iPhone把流量骗进来,再说句“对不起,标错价了”,发个三五十块红包了事,那市场规则不成了一纸空文?这跟虚假宣传有什么区别? 有明白人一针见血:这时要是商家聪明点,哪怕血亏,咬着牙把这台冰箱发了,再借势做一波“诚信经营”的宣传,口碑和赞美不就全来了吗?现在倒好,为了一台冰箱,把信誉的招牌砸得粉碎。 整场闹剧最讽刺的矛盾点就在这儿:平台和商家口口声声喊着“用户体验”、“诚信经营”,可一旦出了真金白银的“小麻烦”,立马就换上一副“和稀泥”的算计嘴脸。他们不是在解决问题,而是在计算成本——发现耍赖的成本低于履约时,便毫不犹豫地选择了撕毁契约。这背后暴露的,正是某些大企业骨子里的傲慢:他们并非不懂规则,而是太懂了,并且精明地算计着如何利用规则漏洞,再把维权的消费者拖入“为这点钱不值当”的精疲力尽中。当信任可以明码标价30元,当契约精神能因“金额过低”被放弃,我们每个人,都可能是下一个被红包打发的“张先生”。双11大促销