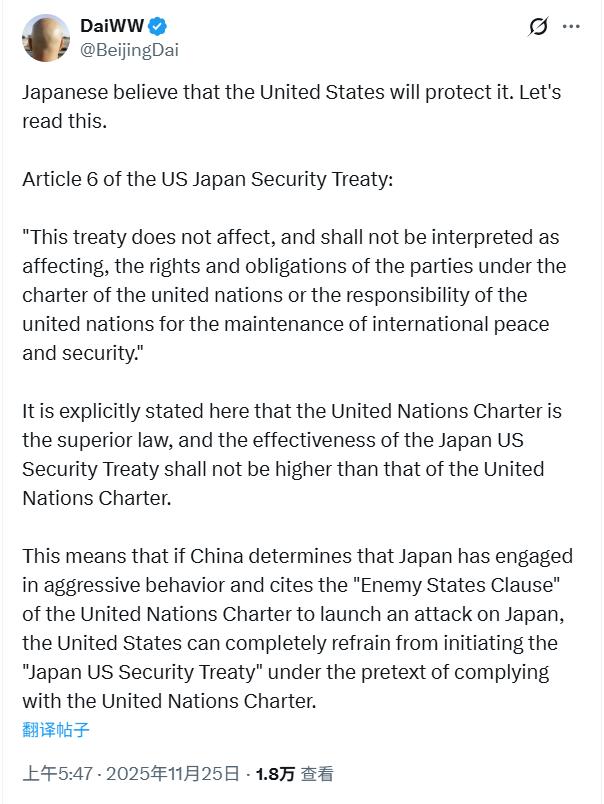

就在刚刚日本自卫队高层近日宣称,倘若中日关系恶化至俄乌冲突那般,日本需提前做好后勤准备,特别是巩固补给线。 日本自卫队高层在近期的军事会议上敲着桌面强调,要把俄乌冲突当作“前车之鉴”,优先加固从马六甲到东海的海上补给通道——这个被东京称为“生命线”的航线,此刻正暴露着岛国战略的致命软肋。 作为全球第三大经济体,日本的能源账本却写满依赖:超过90%的油气需从中东进口,油轮必须经马六甲海峡、南海、东海才能抵达本土——这条长达1万公里的航线,任何节点受阻都可能让自卫队的战机停飞、军舰抛锚。 但俄乌冲突的陆地补给与日本的海上生命线,真能简单类比吗?乌克兰至少能通过陆路从邻国获得援助,而四面环海的日本,一旦海上通道被切断,连居民的燃气灶都可能熄灭。 粮食安全的账本更触目惊心:40%的自给率意味着每年要进口近3000万吨粮食,而负责运输的商船中,能改装为军用补给舰的不足5艘——这种“进口依赖+运输脆弱”的双重风险,在现代海战中几乎是致命的。 反观中国,2023年粮食产量1.39万亿斤的数字背后,是袁隆平团队培育的耐盐碱水稻在新疆试种成功,是东北粮仓的智能化收割机械轰鸣——14亿人的饭碗端得稳,这是战略后勤最硬的底气。 油气供应同样走在多元布局的路上:从俄罗斯的管道天然气到中东的原油,从巴西的铁矿石到中亚的铀资源,多条运输通道像毛细血管般延伸,再加上战略储备库的充足储备,任何单一节点的封锁都难以撼动根基。 也有一种声音认为,这番“备战”表态更像是向华盛顿递出的“求援信”——毕竟日本的军用芯片、航空发动机等核心技术仍捏在美国手里,连弹药储备都要依赖美军亚太仓库的调度。 把俄乌冲突当作模板,本质是忽视了地缘差异的战略误判;强调“巩固补给线”,实则暴露了对自身短板的焦虑——当一个国家的生存命脉系于他人之手,对抗的叫嚣不过是色厉内荏的表演。 短期看,这种渲染冲突的言论只会让东亚供应链更添不确定性;长远而言,当战略后勤建立在“别人不卡脖子”的假设上,任何对抗幻想都注定站不住脚。 日本自卫队想加固的“补给线”,说到底是用焦虑掩盖短板的徒劳。毕竟,真正的国家安全从不是靠炒作冲突得来的,而是像中国这样——把饭碗端在自己手里,把能源通道铺在多元路上,这才是地区稳定的压舱石